こんにちは!

学問ボウズです。

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

日本にはたくさんのお寺があります。

コンビニよりも多いと言われるほどです。

それと同時に、日本中に数多くの神社もありますよね。

一般的には、お寺には仏教の仏さまが、神社には神道の神さまが祀られています。

すなわち、日本には、仏と神という、いわば2つの異なる「聖なる存在」がいるのです。

では、この2つの聖なる存在は、日本において、これまでどのように両立してきたのでしょうか?

こう問われると、なかなかはっきり答えられない方はわりと多いのではないでしょうか。

よくよく考えてみると、

仏と神どうしでケンカしなかったのか?

仏と神への信仰が両立したのなら、いったいどういう形で共存してきたのか?

など、色々な疑問が湧くと思います。

仏と神の関係は時代ごとに変遷していますので、前時代を通して一言で定義するのは難しいですが、ざっくりいえば、仏と神は仲良く両立してきました。

より具体的には、近代に「神仏分離」の法令が出されて、「仏と神を厳密に分けないといけない」という状況になるまでは、仏と神が融合する、「神仏習合」という事態が起こっていたのです。

「神仏習合」という言葉は、聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

では、「神仏習合」、すなわち「神仏が融合する」とは、いったいどういうことなのでしょうか?

本記事では、これについて解説していきたいと思います。

皆様の中には、「神と仏の融合」と聞くだけで、なんとも壮大な事がらで、ワクワクするようなイメージを持たれる方もいらっしゃると思います(少なくとも私はそうです)。

その感覚は決して間違っておらず、「神仏習合」は大変興味深い世界観であり、学んでいてとても楽しいものです。

また、「神仏習合」の信仰は、古代から近代の「神仏分離」に至るまで、日本中に浸透していました。

もっといえば、その信仰は、「神仏分離」が起こっても、現代にいたるまで、連綿と続いています。

「神仏習合」は、日本の宗教史、歴史上、大変重要な役割を果たしてきたのです。

日本の歴史や思想を理解するうえで、「神仏習合」は必ず学んでおくべき、大切なものだといえましょう。

本記事を最後まで読んでいただければ、「神仏習合」という、過去の日本人の壮大な信仰をしっかりと理解することができ、日本の宗教や思想についての学びが格段に深まります。

また、日本の宗教についての知識が付きますので、今後、お寺や神社に行くのがいっそう楽しくなるでしょう。

ぜひ、最後までお付き合いいただければ幸いです。

では、やっていきましょう!!

「神仏習合」という語の定義

まず、「神仏習合」という用語の定義をしておきましょう。

「神仏習合」の「神仏」は分かりますね。

一方、「習合」とは、本来あい異なる教義や教理を、結合または折衷することです。

なので、大まかにいえば、「神仏習合」とは、神道の信仰と仏教の信仰とを融合することです。

では、「神仏の融合」とは具体的にどういうことなのかというと、後に詳しく解説する、「本地垂迹」がそれにあたります。

「本地垂迹」という考え方(「本地垂迹説」)は、10世紀初期頃から日本中に浸透していき、のちの1868年(明治初年)まで、長きにわたって、多くの日本人が持っていたものです。

「本地垂迹説」の内容を具体的にいうと、

「本地、すなわち仏教の発祥地であるインドにおける絶対的な仏が、

インドから離れた国の衆生(生きとし生けるものたち)を救うために、神となって迹を垂れる」

という説です。

もっと簡単にいえば、

「日本にいる神々(神祇)は、もとを尋ねるとみな仏であり、仏も神ももとは一つの存在である。

しかし、日本という辺境にある辺鄙な地を救うために、わざわざ仏が神となってこの国へ降りてきてくださった」

とする信仰です。

もっとも、10世紀初期頃より前の時代でも、日本では神と仏がともに信仰されていました。

神への信仰と仏への信仰は併存しており、調和的な関係にあったのです。

しかし、当時の日本人は、その関係性について、「本地―垂迹という構造」で理解していたわけではありません。

そのため、10世紀以前の日本における神と仏の関係性は、「神仏が調和している(神仏調和)」とはいえても、「神仏習合」とまではいえません。

現在の学界でも、この2つは明確に区別されています。

「神仏調和」と「神仏習合」は、用語が似ていますので、少しややこしいですが、要は、「神仏が融合(習合)する」という事態まで起こったのは、10世紀になってからだということです。

ひとまず、ざっくりこのようにおさえておいていただければOKです。

以上、「神仏習合とは、具体的には、10世紀初期よりのち、1868年まで日本に浸透していた本地垂迹説である」ということを説明してきました。

この点を、まずおさえておいた上で、

「本地垂迹説とはどのようなものだったのか?」、

「神仏はどのように信仰されていたのか?」

について、具体的に歴史をひも解いていきたいと思います。

「神仏習合」の前の信仰形態から説明したほうが分かりやすいと思いますので、(さきほど触れた)10世紀以前の「神仏調和」について触れた上で、「本地垂迹説」(「神仏習合」)をメインとして説明するという流れでやっていきます。

「本地垂迹説」がどのような信仰だったのかを深堀りすることで、日本人の神仏理解の壮大さ、興味深さを、より深く感じることができるでしょう。

ぜひ、楽しみながら、お読みいただければと思います!

神と仏の信仰史

「神仏調和」 ―平安時代初期頃まで―

日本には6世紀頃に、仏教が伝来します。

その後、だいたい白鳳時代(645年~710年)の頃から、神の前(神前)で、仏教の経典を読む「読経」や、経典を書写する「写経」などが行われていました。

つまり、伝来当初から、仏教と神信仰は矛盾することなく、調和的な関係にあったのです。

さらに、その後、天平時代(729年~749年)から奈良時代(710年~784年)になると、ある説が加わることで、神仏の調和関係がいっそう深まっていきます。

ある説とは何かというと、「日本の神は仏道に帰依し、修行しようと欲している」という考え方です。

すなわち、「神が仏教を崇め、仏教による救いを求めている」という理解が広まるようになったのです。

そのため、当時の日本人は、「神は仏教によって救われたいと思っているのだから、それに適した環境を整えてあげないといけない」と考えました。

そして、神社に付属して、お寺を建てるようになったのです。

このような、いわば神社付属型のお寺を、神宮寺といいます。

(神宮寺は、今の日本でも処々に残っていますね。)

このような状態が、「神仏調和」といわれるものです。

この「神仏調和」について、もう少し掘り下げた言い方をすることも可能です。

「神が仏教によって救われる」という「神仏調和」の考え方の上では、構図的にいえば、神が仏より下のランクに位置づけられることになりますよね。

そのため、「神仏調和」について、より詳細に、「神が仏に従属している関係性」と表現することもできます。

現在の学界では「神仏調和」という語が定着していますので、本記事ではこの語を用いていますが、「神仏調和」よりも「神の仏への従属」のほうがイメージしやすい場合は、以下、そのように見なしていただいてもOKです。

以上の内容をまとめておきます。

◎もともと日本では、神と仏は矛盾なく、調和的に信仰されていた。

◎白鳳時代以降、いっそう調和が進み、神が仏教によって救われるという考え方が生まれ、浸透していった。

その結果、神社の中にお寺を建てるようにもなった。

このように、すでに白鳳時代・奈良時代には、神仏の調和的関係が成立していました。

この後、「神仏習合説」(「本地垂迹説」)が登場してきますが、(さきほど少し触れたように、)これは、「神仏調和」の関係をいっそう深めたものといえます。

では、前置きが長くなりましたが、ようやく本記事の主題となる「本地垂迹説」について、詳しく見ていくことにしましょう。

「本地垂迹説」の誕生 ―平安期半ば頃まで―

一昔前までは、「本地垂迹説」は日本独自のものとされてきました。

しかし、近年の研究では、「本地垂迹説の起源は、実は古代中国にある」ということが明らかになっています。

中国では、(遣隋使や遣唐使でおなじみの)隋(581年~618年)や唐(618年~907年)の時代の前の、六朝時代(222年~589年)頃から、神仏の関係が、「本地と垂迹」という構造で理解されるようになっていたのです。

日本も、その影響を受けたために、「本地垂迹説」を説くようになった可能性が高いです。

ただし、「本地垂迹説の起源は、実は古代中国にある」ということは、近年の発見です。

そのため、

「古代中国の本地垂迹説は、実態としてどのようなものであったのか?」

「中国の本地垂迹説が、日本へどのように影響したのか?」

「日本は中国の本地垂迹説の影響を受けたというのは事実として、では日本の説には何か特徴があるのか?」

などについては、(もちろん優れた研究はいくつかありますが、)まだ完全には明らかになっていません。

これらの問題はいずれも重要ですが、今後の研究を俟つしかありません。

本記事では「本地垂迹説の大元」についてはひとまず置いておいて、次に進みましょう。

(古代中国の影響を受けたか、どのように受けたかはともかくとして、)日本で「本地垂迹説」が積極的に説かれ、浸透していったことは、まぎれもない事実です。

さきほども触れたように、日本の各地で「本地垂迹説」が説かれるようになったのは、だいたい10世紀初め頃です。

「本地垂迹」に関する語が明確に見える、初期の例を紹介しておきましょう。

石清水八幡宮の所蔵する文書のうちに、承平7年(937)10月4日付けの「大宰府牒」という史料があります。

そこには、筥崎宮・宇佐宮に祀られている神について、「権現菩薩垂迹」と記しています。

筥崎宮(筥崎八幡宮)、宇佐宮(宇佐八幡宮)、石清水八幡宮は、「日本三大八幡宮」と呼ばれる、八幡神を祀る有名な神社ですね。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hakozaki-miya090806a.jpg?uselang=ja)】

「権現菩薩垂迹」の「権現」とは、仏や菩薩が衆生を救済するために垂迹した、仮の姿を指します。

すなわち、この「大宰府牒」では、八幡宮に祀る八幡神を、「仏や菩薩が仮に現れた姿だ」と見なして、権現という名で呼んでいるのです。

「大宰府牒」では、「本地垂迹」という語を明確に用いているわけではありませんが、発想としては「本地垂迹説」の原型が、この時点ですでに成立しているといえましょう。

そのため、「だいたいこの頃(10世紀半ば頃)から、神仏習合思想が生じ、浸透し始めた」と言われているのです。

となると、ここで問題になるのは、

「このような本地垂迹説は、いったい誰によって唱えられたのか?」、

「最初に唱え始めたのは誰か?」

ということですよね。

ここまで読んでくださっている皆様の中にも、このような疑問を持たれた方が多いと思います。

しかし、正確なところは、現在でもまだよく分かっていません。

有力な学説は、「仏教者側が、土着の神々への信仰を吸収するために唱え出したのではないか」というものですが、これも証拠がありません。

これについても、今後の研究が俟たれます。

いずれにしても、ここで重要なのは、「10世紀頃には、本地と垂迹の関係で神仏を理解することが、積極的に行われるようになった」ということです。

このことは、ぜひここでおさえておいてください。

今見てきた、10世紀頃の「本地垂迹説」、いわば「本地垂迹説」の初期形態の少し後、11世紀頃になると、「本地垂迹説」に展開が起こります。

どういうことかというと、10世紀頃までは、「本地垂迹説」を積極的に説くようになったとはいっても、それはまだ漠然としたものでした。

すなわち、この時代には、「この神は~という仏の垂迹である」というように、神々のそれぞれについて、特定の本地を明確に規定するようなところまでは、詳しく説いてはいなかったのです。

現に、さきに見た、八幡神を「権現菩薩垂迹」と呼ぶ「大宰府牒」でも、「菩薩の権現」としているだけであり、何か特定の仏や菩薩と結び付けているわけではありませんよね。

こうした特定の仏や菩薩との結びつけが行われるようになったのは、もう少し後の平安時代後半期(11世紀頃)になってからです。

この時代には、「本地垂迹」を説きつつ、さらに神々の本地もはっきりと規定されるようになります。

言い換えれば、「本地垂迹説」が壮大に体系化されるようになるのです。

ここまでの内容をまとめておきます。

◎平安時代半ば頃には、神仏を、「本地と垂迹」の関係で理解するようになる。

それまでの時代は、神と仏の関係については、「神が仏に救われる」(「神仏調和」)という理解がされていたが、この時代に新たな理解が生まれ、浸透していったのである。

◎ただし、「本地と垂迹」の関係で理解されるようになったとはいっても、初期までは、神々が特定の仏や菩薩と結びつけられているわけではない。

そのような「本地の明確化・特定」が行われるようになったのは、もう少し後の、平安時代後半期(11世紀前後)になってからである。

ここまでを学んでいただいた皆さまは、「では平安後期における本地垂迹説の展開とは具体的にいかなるものなのか?」と気になっていると思います。

次節で、具体的に見ていきましょう。

「本地垂迹説」の確立 ―平安後期頃―

前節に触れたように、平安時代後期頃には、「本地垂迹説」が体系化されていき、神々の本地がはっきりと規定されるようになります。

当時において、「本地垂迹説」が体系化する中で、人々の信仰を集めた神々について、主要な例を紹介していきたいと思います。

今の日本でも有名な、なじみ深い神々も出てくるでしょう。

諸々の権現の登場と、その本地の特定

熱田権現・蔵王権現

まず、熱田権現、蔵王権現などの権現を挙げることができます。

平安期には、これらの権現への信仰が確立していくとともに、その本地も明確化されました。

【出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)】

熱田権現とは、愛知県名古屋市にある熱田神宮に祀られる神です。

この神は、もともと単なる日本の神の一つだったのですが、さきほど触れた石清水八幡宮の神のように、仏・菩薩の垂迹として、「権現」と見なされるようになりました。

その最も早い例は、1004年の大江匡衡(952年~1012年)の願文(神や仏に願を立てるとき、その趣旨を示す文)です。

大江匡衡は、平安中期の漢詩人・歌人・漢文学者として大変有名な人です。

漢文に長けていましたので、周囲の人から依頼されて、願文を多く作っています(いずれも趣深い美文です)。

大江匡衡の作成した「尾張国熱田神社に『大般若経』を供養する願文」では、熱田神宮の神に対して、「権現」という呼称を明確に用いています。

すなわち、「ただ熱田権現がこの世に降りてきてくださるのを恃む」と、熱田権現による救いを、熱心に祈っているのです。

ちなみに、熱田権現の本地は、当初は「所見なし」、すなわち不明だとされていたのですが、しだいに「本地は大日如来だ」と明確化されるようにもなりました。

(大日如来とは、真言密教の本尊で、全宇宙の真理そのものです。)

一方、蔵王権現とは、奈良県吉野山の尾根上にそびえる、金峰山寺の蔵王堂の本尊です。

蔵王権現は、修験道で信仰されることで有名です。

修験道とは、仏教と山岳信仰が融合した、日本独自の宗教です。

イメージしやすいところでいえば、山中で修行し、超人的な力を得る、山伏が体現している宗教です。

平安中期以降、弥勒菩薩(今は兜率天にいて、56億7千万年後に、この世界で仏になる菩薩)への信仰が盛んになるに伴い、

「金峰山は、弥勒菩薩のまします兜率天である。

また、金峰山の本尊の蔵王権現は、弥勒菩薩の化身である」

と見なされるようになりました。

熱田権現と蔵王権現は今でも有名な権現様です。

この2つの聖なる存在は、今述べたような「本地垂迹説」の体系化と関わる中で、確立していった存在なのです。

そうした意味でも、平安時代における「神仏習合思想」の活性化が日本史に及ぼした影響は、まことに大きいと言えましょう。

このことは、他の例を見るといっそうよく分かりますので、以下、具体例をもう少し紹介していきたいと思います。

八幡神

次の例は、八幡神です。

さきほど、筥崎八幡宮、宇佐八幡宮などの本尊である八幡神が、「権現」と呼ばれるようになったことを見てきました。

この八幡神については、当初は、「その本地は幽玄(奥深くはかりしれない意)であるため、定めがたい」とされていました。

しかし、このケースでも、「神仏習合思想」が盛んになるにつれて、本地が確定していきます。

すなわち、この時代になると、八幡神について、「本地は阿弥陀仏だ」とされるようになるのです。

阿弥陀仏は、「南無阿弥陀仏」と念仏する人々を西方浄土(極楽浄土)に救いとる仏として有名ですね。

昔から今に至るまで、色々な仏の中でも、ひときわ人気です。

そのため、本地は阿弥陀仏だと定められたことで、八幡神はいっそう人々からの人気・信仰を獲得していくことになりました。

熊野権現

この時代に確立した有名な権現として、もう一つ忘れてはならないのが、熊野権現です。

熊野権現とは、熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の、「熊野三山」と呼ばれる、3つの大神社に祀られる神です。

これらの「熊野三山」の神も、「阿弥陀仏・観音菩薩・薬師如来の垂迹だ」と見なされ、熊野権現と呼ばれるようになったのです。

「熊野三山」という三所の神々ということで、熊野三所権現とも呼ばれます。

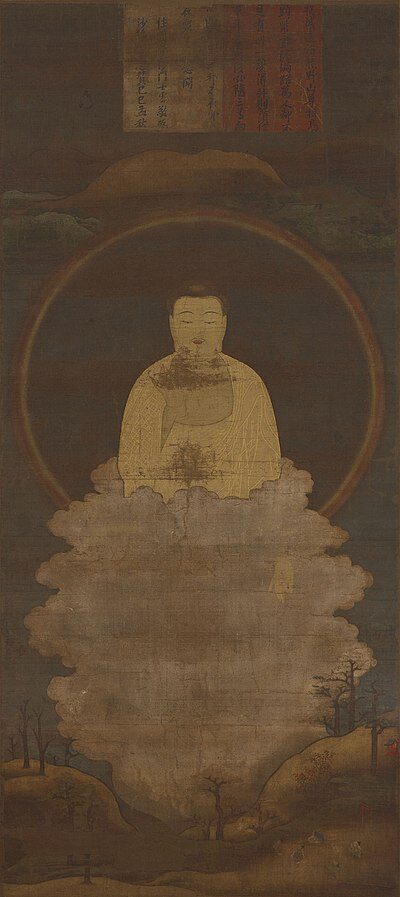

阿弥陀仏が、熊野権現として、熊野神社に降りてきたさまを示しています。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manifestation_of_Kumano_Gongen_(Dann%C5%8Dh%C5%8Drinji).jpg?uselang=ja)】

例えば、『長秋記』(権中納言の源師時の日記)の長承3年(1134)の条(条文)に、それを明確に示す記述がありますので、紹介しておきます。

『長秋記』では、

「熊野本宮の家津王子の本地は、阿弥陀仏である。

結宮の牟須美神の本地は、千手観音菩薩である。

速玉大社の神の本地は、薬師如来である」

と記しています。

いずれも、仏教では大変有名な仏や菩薩です。

山王権現

この他に、日吉神社の神も、山王権現と呼ばれ、いっそう多くの人々から信仰されるようになりました。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hiyoshi_Taisha_shrine_%E6%97%A5%E5%90%89%E5%A4%A7%E7%A4%BE9_-_panoramio.jpg?uselang=ja)】

山王権現も、権現の中で大変有名な存在ですね。

猿を使いとすることでも知られています。

山王権現は、比叡山の守り神として、特に天台宗で重んじられました。

「日吉さん」などという呼び名で親しまれ、日吉大社を総本宮とする、全国の日吉社で、多くの人々の信仰を集めてきたのです。

山王権現の本地についても、しだいに「日吉の神は、釈尊(お釈迦様)の垂迹だ」と確定していくようになりました。

また、後には天照大神(日本神話に登場する、皇祖神)の信仰も加わり、日吉の神と天照大神が一体であるという、さらなる「習合」が説かれていったのです。

ちなみに、日吉神社は、延暦寺の僧侶が強訴(僧侶たちが、神仏の権威を用いて、朝廷に対して、集団で訴えや要求をすること)をする際に、毎回、日吉神社の神輿を担ぎ出したことで有名ですね。

一昔前の、平清盛の大河ドラマにも、そういうシーンがあったかと思います。

このような山王権現への信仰については、鎌倉時代になると、それを教理的に基礎づける理論書も生まれました。

教理的な書が生まれることにより、その信仰がいっそう後押しされていったのです。

「本地垂迹説」を理論的に基礎づけるための書物までも生まれたというのは、大変興味深いです。

その最古は『耀天記』という書で、だいたい鎌倉初期の成立です。

ちなみに、その撰者は不明ですが、おそらく比叡山の僧侶かとされています。

もっとも、信仰を後押しする理論とはいっても、『耀天記』でされる説明は、「神とは示に去と書くから、日吉の猿を意味するのだ」というような、こじつけに思われるようなものも多いです。

しかし、論理はどうあれ、『耀天記』では、

「釈尊が、真理に暗い、救われ難い者たちを教え導くために、神として現れた。

それが、日吉神社の神なのだ」

という、「本地垂迹説」の典型となる考え方をはっきりと示しています。

その他の権現

この他にも、伊豆山神社の神=伊豆山権現、箱根神社の神=箱根権現なども有名です。

これらの権現も、本地が明確化され、信仰を集めていきました。

伊豆山権現でいえば、その本地は、千手観音・阿弥陀仏・如意輪観音です。

ちなみに、伊豆山権現の姿は、下の画像のようにイメージされていました。

【出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)】

一方、箱根権現の本地は、文殊菩薩・弥勒菩薩・観音です。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hakone_Shrine_Haiden.jpg)】

この他にも、この時代に生まれ、信仰を集めていった権現はたくさんいますが、きりがないので、このくらいにしておきます。

いずれにしても、具体例をいくつかお示ししてきたように、平安後期には、神を権現として、その本地を明確に規定するということが、各々の神社の、それぞれの神について行われました。

すなわち、この時代には、「神の本地を決定する」ということに人々のエネルギーが注がれ、それが一気に進んだのです。

ちなみに、少し細かい話になりますが、本節の最後に、一点補足しておきたいことがあります。

今回はあまり踏み込めませんでしたが、ここまで、本地が特定されていく流れを見てきた皆様の中には、

「じゃあ誰が本地を特定したのか?

その人は、何を根拠に特定したのか?なぜそんなことができたの?」

と疑問に感じる方もいらっしゃると思われます。

これについては、現在の研究でも、完全に明らかになっているとはいえません。

というより、「誰がいつから、何を根拠にして、本地を特定した」と明確に書いている文献などはないので、研究しにくく、解明することはなかなか難しいのです。

しかし、そのような中で近年、「大江匡房(1041年~1111年)という人物の活動が大きかったのではないか」という、興味深い学説が出ています。

大江匡房とは、平安後期の学者・歌人で、大変な博学者です。

後三条天皇・白河天皇・堀河天皇・鳥羽天皇の4人の天皇に仕え、政治や宗教、文学や芸能などの様々な分野において、多彩な活動を行った、有名な人物です。

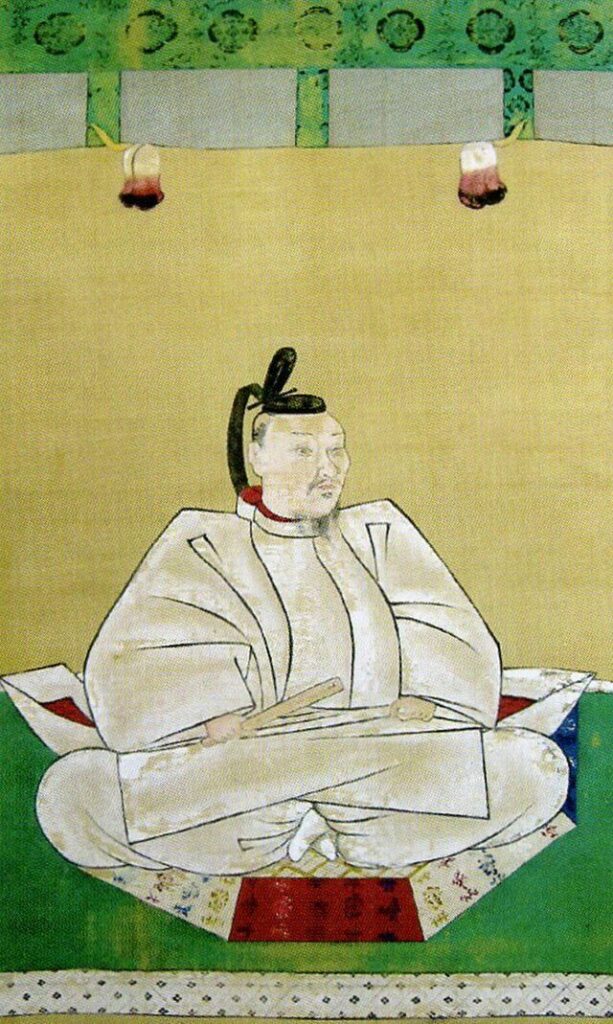

【Wikimedia Commonsより(File:Oe no Masafusa.jpg – Wikimedia Commons)】

大江匡房は、神道や仏教にも大変詳しく、神仏について、積極的に論じています。

匡房が様々な見識を踏まえつつ、自分なりの解釈を示し、神々の本地を定めたという可能性は十分にあります。

また、匡房は大変影響力の大きな人物でもあったので、匡房が本地を定めたことで、その理解が浸透していったことも、十分ありえます。

現に、近年の研究では、「匡房が初めて本地を定めた」ということについて、八幡神や伊勢神宮の神などについて、いくつかの事例・証拠を出しています。

そのため、この学説の妥当性はかなり高いと考えられます。

このように、平安後期における「神仏習合思想」の展開に、大江匡房が果たした役割は大変大きいといえます。

一人の人物の活動で、日本の宗教がガラッと変わるのは、とても興味深いです。

これが、歴史の面白さですね。

最後は少し細かい内容になりましたが、ここで本筋に戻り、本節の内容をまとめておきましょう。

◎平安時代後半以降、八幡宮や熊野神社などをはじめとする各神社の神々について、その本地となる仏・菩薩の名が、明確に定められることになった。

◎まさに、この時代は、「本地垂迹説」が体系化され、各地に浸透していった、神仏の信仰史において、一つの画期なのである。

「本地垂迹説」の特色やその影響

ここまで、日本の神のそれぞれについて、本地の仏や菩薩が明確にされたという流れを見てきました。

では、そのことには、どのような歴史的意味があるのでしょうか?

これは、言い換えれば、「本地垂迹説」の体系化が、日本の歴史にどのような影響を及ぼしたのかということです。

結論から言えば、「本地垂迹説」が体系化され、「神仏習合」が確立したことの影響は、大変大きいものです。

冒頭から少しずつ触れてきたことではありますが、以下、全体的にまとめてみたいと思います。

「神仏習合」の確立により、具体的に何が起こったのかを、いくつかの点から見ていきましょう。

【Wikimedia Commonsより(File:Hie Jinja (Kawasaki).JPG – Wikimedia Commons)】

神々の地位の向上

「本地垂迹説」の体系化が与えた第一の影響は、神々の地位の向上です。

さきほども触れたように、奈良時代までは、神は仏教によって救われる存在でした。

すなわち、神と仏の間には、明確に、「神が仏に従属する」という従属関係があったのです。

こう言うと、ここで、次のように思われる方がいらっしゃるかもしれません。

「本地垂迹説も、本地と垂迹という上下の関係で分けるなら、従属関係が続いているんじゃいの?」と。

確かに、「仏が大元で、そこから神が降りてきた」のですから、厳密な地位としては神は仏の下位のままだと見ることもできるでしょう。

しかし、ここで重要なのは、神と仏が習合させられた(合わさった)点です。

合わさっているということは、もとは同体だということです。

この、「もとは同体である」ことに注目するのなら、「神は仏・菩薩なみの力を持つ存在だ」とも言えますよね。

すなわち、「もとは同じ」という観点から解釈されることにより、「神は仏に劣らずすごい」と、神の地位がかなり上がるのです。

神が仏・菩薩なみの存在へと向上することになったという言い方もできます。

このように、神の地位が大幅に上昇したことが、本地垂迹説の第一の影響です。

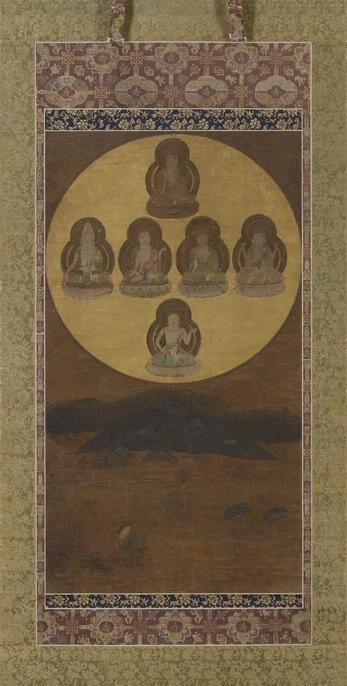

春日の神々と本地仏の関係を、明確に示した絵図として、歴史的に大変重要な作品です。

【出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)】

神仏への信仰と神社参拝の隆盛

「神―本地の仏や菩薩」の習合関係が明確にされたことの影響の2点目は、神仏への信仰がより高まり、神社参拝も盛んになったことです。

どういうことかというと、神との仏の習合関係が明確化されることで、「その垂迹した神を祀っている神社に参拝すれば、その本地である仏・菩薩の救済を得られる」という信仰が生まれたのです。

その結果、多くの人々が神社に参拝し、そこに祀る神(垂迹神)とともに、本地の仏や菩薩(本地仏)にも祈るということをいっそう熱心に行うようになりました。

また、もう一点、興味深いことがあります。

それは、「神―本地仏」の関係が、「神社―本地仏の浄土」という関係性にも当てはめられたことです。

これにより、「神社は、穢れたこの世界にあるが、もともとは仏のきよらかな浄土と同じなのだ」と見なされるようになりました。

そこからさらに、「そうならば、神社は仏の浄土への通路だ」とも考えられるようになったのです。

このような、いわば「浄土への経由地」として存在する神社のことを、「社檀浄土」といいます。

神社にお参りをすれば、この世界で、生きたまま「浄土への経由地」に足を踏み入れることができるわけですから、浄土に往きたいと願う人々は、積極的に「社檀浄土」に参拝を行いました。

人々は、今のうちから「浄土の経由地」に触れておくことで、いずれ浄土に生まれ変わることを、より確実なものにしようとしたのです。

それにより、この時代において、神社への参拝者は爆発的に増えていきました。

特に、石清水八幡宮などは、「社檀浄土」としてひときわ信仰を集めたといわれています。

なぜなら、さきほども少し触れたように、「八幡神は阿弥陀仏の垂迹だ」とされたからですね。

八幡神が阿弥陀仏の垂迹なら、八幡神がおわす神社は、「阿弥陀仏の浄土(すなわち極楽浄土)と、この世界を繋ぐ場所」ということになります。

そのため、石清水八幡宮は、西方浄土への通路として、人々からの熱烈な信仰を集めたのです。

【Wikimedia Commonsより(File:Iwashimizu Hachimangu7.jpg – Wikimedia Commons)】

「御正体」の出現

また、本地(仏)と垂迹(神)の関係が明確になると、この関係を誰にでもわかるように工夫されるようになりました。

その結果生まれたのが、「御正体」です。

これも、「本地垂迹説」が浸透した結果生まれた、新たな文化ですので、「神仏習合思想」の確立が与えた第三の影響として、挙げておきたいと思います。

「御正体」には、大きく2種類があります。

第一に、神体である鏡に、本地である仏菩薩の像を線で彫った鏡像。

第二に、円形あるいは扇形の板に、本地の仏菩薩を貼り付けたもの(懸仏)。

この2種です。

【出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)】

この2種の中でも、さらに色々な特色ある「御正体」に分かれていますので、細かく見ていけば、大変多様です。

いずれにしても、「御正体」は、本地と垂迹の関係を、視覚的に示そうとしたものです。

これは、「本地垂迹説」が浸透したからこそ、必要となったものだといえます。

言い換えれば、「本地垂迹説」の影響により、神仏が融合したさまを示す新たな像、すなわち新たな神仏の姿(祈りの対象)が生み出されることになったのです。

以上を踏まえると、「御正体」を出現させたのも、「本地垂迹説」の歴史的意義の1つだといえるでしょう。

以上の内容をまとめておきます。

◎「本地垂迹説」が確立し、浸透していったことの影響や思想的意義はいくつもある。

そのうち、主要なものを挙げれば、以下の三点である。

◎第一に、根源的には仏と同じと見なされたことで、神の地位が向上した。

第二に、神社が浄土への通路と見なされたことで、神社参拝がいっそう盛んになった。

第三に、「御正体」という、新たな、かつ独自な信仰の対象が生まれた。

◎以上を踏まえると、「本地垂迹説」が体系化されたことは、日本史上、大きな意味を持つといえる。

「反本地垂迹説」(「神本仏迹説」)の登場 ―鎌倉時代後期~室町時代―

ここまで、日本において「本地垂迹説」が浸透、拡大した流れを見てきました。

これだけでも十分に興味深いですが、「本地垂迹説」はこれだけでは終わりません。

この後の、鎌倉時代末(14世紀前半頃)になると、また新たな展開が起こるのです。

これについても、見ておきたいと思います。

ここまでの時代の「本地垂迹説」は、「仏が本地で、神はその垂迹」という関係を説くものです。

そのため、用語で表せば、「仏本神迹説」ということになります。

これに対して、鎌倉時代末から南北朝期(1337年~1392年)になると、「日本は、神々によって守られる神国である」という理念に立ち、「仏本神迹説」とは逆の「神本仏迹説」も生じたのです。

これまでの、仏を本地とする「本地垂迹説」の逆だということで、「神本仏迹説」を「反本地垂迹説」ともいいます。

ただ、ここで注意しておくべきは、「反本地垂迹説」も、神仏が融合していると見なすことには変わりないことです。

そのため、「反本地垂迹説」も「神仏習合思想」の一形態といえます。

それほど、「神仏習合思想」の包含する内容は広いのですね。

では、このような「反本地垂迹説」をとなえたのは誰なのでしょうか?

この説を浸透させる起点となったのは、度会行忠(1236年~1306年)などの、伊勢神道の神官(神社に仕えて神事にたずさわる人)たちです。

伊勢神宮の神官たちは、密教や道教、陰陽道などの、当時の日本にあった様々な思想を混合して、新たな神解釈を示そうとしていました。

これはなぜかというと、「儒教や仏教に対抗して、神道が根本に位置する」と主張するためです。

もっと踏み込んでいえば、度会行忠らは、それにより、伊勢神宮の神道(伊勢神道)を大いに権威づけようとしていたのです。

これらの神官たちの新たな主張は、「神道五部書」にまとめられています。

また、このような伊勢神道側の「神道を中心に据えよう!」という思想は、北畠親房(1293年~1354年)の『神皇正統記』や、吉田神道などの、後代の思想にも大きな影響を与えていきます。

出典:国書データベース (nijl.ac.jp)

特に、吉田神道の活躍は、神道の歴史において重要な画期となりましたので、少し詳しく見ておきましょう。

室町期の吉田神社の神官であった吉田兼俱(1435年~1511年)は、「仏法は万法の花実、儒教は万法の枝葉、神道は万法の根本」とする、「三教枝葉花実説」をとなえました。

兼倶は、こうした説を示すことににより、神道を根源に位置づけ、神道の体系化をはかったのです。

そもそも、仏教という宗教では、主に、世界の根源に仏の法身や真如(永遠不滅の真理そのもの)を据えて、そこから世界が立ち現われてくると考えます。

すなわち、仏教は、いわば、仏を中心とする宇宙論的な解釈を得意としているのです。

中でも、密教はその典型です。

(密教とは、大日如来を本尊とする、秘密かつ深遠な教えで、日本では真言宗が有名です。)

密教では、「全ての根源には大日如来が存在し、大日如来から世界の全てが発出される」と理解します。

前節まで、縷々紹介してきた「本地垂迹説」を振り返ってみると、「本地垂迹説」とは、このような仏を世界の根源に見る「仏教的な世界観」を踏まえて、仏と神の関係について、仏→神という方向性で説明したものだといえます。

一方、吉田兼倶は、こうした宇宙論的な世界観を取り入れて、それをベースにしつつ、仏→神という、逆方向の主張をしました。

つまり、根源的な真如や法身の代わりに、根源となる神を置き、「根源の神から全てが生まれる」という、神中心の宇宙論的な世界観を示したのです。

そのため、兼倶の思想については、「仏教の世界観を踏まえつつ、それを換骨奪胎したもの」と見ることができるでしょう。

Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=%E5%90%89%E7%94%B0%E5%85%BC%E4%BF%B1&title=Special:MediaSearch&go=%E8%A1%A8%E7%A4%BA&uselang=ja&type=image)

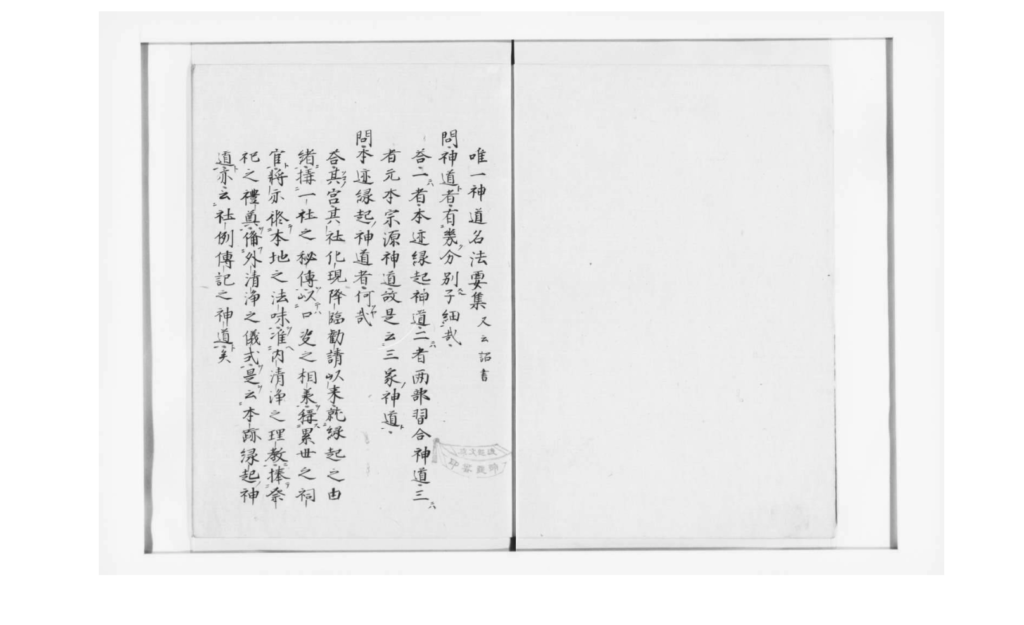

このような吉田兼倶の思想は、『唯一神道名法要集』という書にまとめられています。

この『唯一神道名法要集』に詳細に示されるように、吉田兼倶の思想は大変壮大です。

兼倶のダイナミックな思想により、神や神道を根源(中心)に据える教えが明確に打ち出されることになりました。

そのため、「吉田兼倶の登場をもって、神本仏迹説が完成した」といわれています。

【出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100443257】

「神仏習合思想」の継続 ―江戸時代―

前節までに見てきたように、室町時代頃までに、「仏本神迹説」(「本地垂迹説」)と、その逆の「神本仏迹説」(「反本地垂迹説」)という、2つの説が並び立つことになりました。

この2説は正反対の関係にありますが、仏を本地にするにせよ(「仏本神迹説」)、神を本地にするせよ(「神本仏迹説」)、神仏が融合していることには変わりありません。

そのため、後の時代でも、総じてこの2つの説が両立し、(本地を神と仏のいずれとするかはどうあれ、)総じて「神仏習合」的な信仰や思想が、国民の間に広く浸透していくことになりました。

中でも、徳川家康(1543年~1616年)の霊を祀った東照権現は、権現信仰の中でも大変有名になりました。

現に、「権現様」といえば、もっぱら東照宮をさすほどになったのです。

ちなみに、権現神を祀る堂を権現堂といいます。

その権現堂の前に、権現鳥居を建て、権現を祀り、崇敬するというのが、権現を祀る神社の基本形態です。

このような建築式は権現造と称され、近世の神社建築に多く用いられていきました。

以上の内容をまとめておきます。

◎仏を根源に据える「本地垂迹説」(「仏本神迹説」)の後、鎌倉末期頃から、その逆に、神を本地に据える「反本地垂迹説」(「神本仏迹説」)が出されるようになった。

これは、仏教に対抗して神道を意義づけるための説であり、主に伊勢神宮の神官らによって打ち出された。

◎そのような新たな流れの中、室町期に登場した吉田兼倶は、神道を根源に位置づけ、神道の体系化を行った、「神本仏迹説」を大成した人物として、特に重要である。

◎「仏本神迹説」にせよ、「神本仏迹説」にせよ、神仏が融合していることには変わりない。

そのため、江戸時代までは、この2つの説が両立し、総じて「神仏習合」的な信仰や思想が、国民の間に広く浸透していた。

江戸時代までの日本人は、2説が並び立っている状況ではありますが、いずれにしても「神仏が融合しているという世界観」を受け入れ、それに基づいて神仏を信仰して生きていたと言えます。

しかし、この後の時代になると、これがガラッと変わっていきます。

次節で見ていきましょう。

神仏の切り離し ―明治時代―

ここまでお話してきたように、「仏本神迹説」と「神本仏迹説」は、その内容的には逆方向のものではありますが、いずれにしても「神仏が融合した世界観」であることには変わりありません。

この世界観が、江戸時代までは連綿と続いていたのです。

しかし、近代になると、この世界観を揺るがす出来事が起こります。

その転換点となったのが、明治維新です。

この時代は、「神仏習合」の思想史において、大事件・大ダメージというべき、大きな転換が起こった時代なのです。

1868年、明治維新によって新たに誕生した明治政府は、「神社から、仏教的な要素をいっさい撤去すべき」ということを通達しました。

これがなぜかというと、天皇を頂点に据える「国家神道」という新たな宗教(宗教を超えた宗教)をつくりあげて、それにより全国民を統率するためです。

つまり、政府は、「新たな神道によって国民をまとめ上げたい」と狙っていたのです。

このような政府にとって、仏教は大変邪魔でした。

そのため政府は、仏教と神道を明確に切り離そうとしたのです。

具体的には、明治初年、「神仏習合」的な信仰は禁止されて、これにより廃仏毀釈の運動が起こりました。

廃仏毀釈とは、文字通り、「仏教を廃し毀すぞ(抑圧し排斥するぞ)」という運動です。

この廃仏毀釈により、数多の寺院が襲われ、数多くの仏像や菩薩像、お寺などが破壊されてしまいました。

この政策には賛否両論ありますが、ここではそれを論ずることはしません。

神仏の信仰史を考察している本記事で重要なのは、この際、強制的に神と仏が分離させられたことです(「神仏分離」)。

すなわち、これまで連綿と続いていた「神仏習合」的な信仰は、歴史の表舞台から消されることになったのです。

本節の内容をまとめておきます。

◎明治政府は、「国家神道」を打ち立て、それを国教化するために、仏教と神道を切り離そうという試みを行った。

◎それにより、廃仏毀釈の運動が起こり、古代から人々の間に浸透していた「神仏習合」の信仰や思想は、歴史の表舞台から姿を消すことになった。

最後に

以上、平安期から盛んになり、時代を越えて受け継がれていた「神仏習合」が、明治時代になると、(法令上としては)終結させられ、実際に「神仏分離」「廃仏毀釈」が行われたことを、通史的に見てきました。

明治時代は、「神仏習合思想」にとって、手痛いダメージを被った、負の時代だったといえましょう。

しかし、その後、明治政権が終わり、近代から現代に至る中で、しだいに「神仏習合」的な信仰形態が復活してきています。

現に、今の日本人の中にも、「この神の本地は、~という仏として信仰されてきたのだ」などまでは知らなくても、神と仏を特に区別せず、調和的に理解している人は一定数いらっしゃると思います。

家に神棚と仏壇の両方を祀っているとか、年始には菩提寺と神社の両方にお参りするとか、今の日本人は特に意識せず、普通にやっていますよね。

これは、海外のキリスト教やイスラーム教信者の方々から見ると異様に思われるそうなのですが、良い悪いはともかく、これが日本人らしさだと思います。

「神仏習合」を、「神と仏をともに聖なる存在として、同様に愛し信じる」と、あえて広く捉えるのなら、この伝統は、(昔に比べると小規模ですが、)今もしっかりと受け継がれていると言えるでしょう。

本記事のように、歴史をはるか昔まで遡って学んではじめて、今の私たちの神仏の理解や信仰のルーツがどこにあり、そこにはどのような歴史的展開があるのか、またその歴史的展開は多様で面白いということが分かります。

今回で言えば、

平安初期頃までの「神仏調和」

→平安後期頃の、「本地垂迹説」の出現とその体系化

→鎌倉末以降の、「反本地垂迹説」という新説の出現とその体系化

→江戸期における、「本地垂迹説」と「反本地垂迹説」双方の浸透

→明治期の、「神仏習合」的な思想や信仰の解体

という、大変ダイナミックで興味深い展開がありましたね。

「神仏習合」に限らず、日本のことをより深く理解し、今後の日本の未来を考えていくためには、日本の思想・信仰・風習・文化などについて、一つ一つ、そのルーツ・大元に立ち返り、現代に至るまでの歴史的展開を学ぶということが、何よりもまず必要だと思われます。

その試みの一環として、今回は「神仏習合」に焦点を当てました。

今後も、「日本の思想や信仰の歴史を学び、今後の日本のより良い未来に活かす」機会を提供できるよう、毎記事、力を込めて書いていきたいと思います。

ぜひ今後も、本ブログにお付き合いいただければ嬉しいです!

参考文献とお勧めの書籍

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎吉原浩人「神仏習合思想上の大江匡房―『江都督納言願文集』『本朝神仙伝』などにみる本地の探求と顕彰―」(和漢比較文学会編『説話文学と漢文学』、和漢比較文学叢書14、汲古書院、1994年2月)。

◎義江彰夫『神仏習合』(岩波新書 新赤版453、岩波書店、1996年)。

◎逵日出典『八幡神と神仏習合』(講談社現代新書1904、講談社、2007年)。

◎菅原信海『日本人と神たち仏たち』(新装版、春秋社、2008年)。

◎舩田淳一『神仏と儀礼の中世』(法藏館、2011年)。

◎山本ひろ子『変成譜 中世神仏習合の世界』(講談社学術文庫2520、講談社、2018年)。

◎伊藤聡『神道の中世 伊勢神宮・吉田神道・中世日本紀』(中公選書106、中央公論新社、2020年)。

◎佐藤弘夫『アマテラスの変貌 中世神仏交渉史の視座』(法蔵館文庫さ2-1、法藏館、2020年)。

◎真木隆行「中世における神仏習合の世界観」(神仏分離150年シンポジウム実行委員会編『神仏分離を問い直す』、法藏館、2020年)。

◎伊藤聡『日本像の起源 つくられる「日本的なるもの」』(角川選書653、KADOKAWA、2021年)。

◎新井大祐ほか編『中世神道入門 カミとホトケの織りなす世界』(勉誠出版、2022年)。

◎吉田一彦『神仏融合史の研究』(名古屋大学出版会、2024年)。

◎伊藤聡『神道とは何か 神と仏の日本史』(増補版、中公新書2845、中央公論新社、2025年)。

【お勧めの書籍】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。

◎義江彰夫『神仏習合』(岩波新書 新赤版453、岩波書店、1996年)

義江先生は、日本の中世史の専門家で、東京大学名誉教授でいらっしゃいます。

本書では、神仏習合思想について、その始まり、展開、変容などについて、詳細に解説して下さっています。

また、「神仏習合」を、単に一つの思想や信仰として論ずるのではなく、密教との関わりや社会的背景などについても考察しています。

この本を読めば、「神仏習合」について、より広い視野から理解することができます。

密教との関わりや社会的背景などについては、本記事ではあまり触れられませんでしたので、関心のある方は、ぜひ読んでみていただけたらと思います。

◎伊藤聡『神道とは何か 神と仏の日本史』(増補版、中公新書2845、中央公論新社、2025年)

近年の神道研究を引っ張る、伊藤聡先生のご著書です。

神道がどのように形成され、信仰されていったのかを、詳細にまとめておられます。

詳しめですが、一般向けにやさしく書かれていますし、薄めの本ですので、手軽に読めます。

古代・中世の神道について解説するところで、「神仏習合」について、分かりやすく書いて下さっています。

さきほどの義江先生の本は「神仏習合」に特化しているのに対して、この本では神道の通史をまとめていますので、神道全体の学びを深める際にも重要です。

神道全体のマニュアルとして有用ですので、神道についてもっと学びを深めたい方は、ぜひ手にとっていただければと思います。

私も手元に置いて、神道について何か確認したいときには、まずこの本を参照するようにしています。

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押して応援していただけると、とても嬉しいです!

コメント