こんにちは!

学問ボウズです。

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

近年、仏教界では「女性差別」に注目が集まっています。

多方面からの研究が進んだことにより、近年、一部の研究者たちが、「仏教は平等を説いてきたはずだが、実は仏教は歴史的に女性蔑視をしてきたのではないか」ということを明るみに出しているのです。

また、そういった事実に正面から向き合い、

「仏教における差別の歴史を、事実のままに認め、見つめていこう。

それを踏まえることで、今後のより良い仏教界を目指していくべきだ」

という主張もされています。

しかし、このような「仏教には差別がある」という研究者の指摘をどう踏まえるかは、各宗派や各僧侶の間で意見が分かれています。

言い換えれば、差別として認めるか、認めないかで、仏教界のスタンスが一致していないのです。

そのことが、仏教の歴史において差別があったことを指摘し、「差別の歴史に正面から向き合おう」と考える方々の不満となって蓄積しています。

また、残念ながら、揉め事さえも起こりつつあるのです。

例えば、最近、東本願寺で、「仏教における女性差別を明るみに出し、見つめよう」という運動をしている方々と、浄土真宗の教団側が揉めるという、ある事件が起きてしまいました。

これについては、本記事の後半で詳しくお話します。

このように、今、「差別の歴史を見つめようと運動している方々―認めない教団」という、大きく2つのグループが、双方それぞれの考えを持ち、すれ違うという状況になっているのです。

では、今後の仏教界はどうすべきなのでしょうか?

私は、この「仏教と女性差別」という分野に関して、あまり踏み込んで研究しているわけではありません。

また、このテーマは、現代の問題と密接に絡みますので、軽々しく意見を言うわけにはいきません。

ただ、いずれにしても、今仏教界で女性差別が問題になっているということを深く知り、そこから目を背けないことが、まずもって大事だと思っています。

また、それと同時に、「今の日本仏教界はこういう問題に直面しているのだ」ということを、もっと多くの方々に知ってもらうことも重要だと思います。

ジェンダーや女性差別の問題を、研究者や僧侶、教団だけの議論の対象にしていては、仏教界全体として、あまり先には進まないでしょう。

この問題は、信者さんや一般の方々も含め、より多くの人で共有し、考えていくべきでしょう。

それが、今後の日本の仏教界のためになると思います。

そこで今回は、「一部の研究者たちが明るみに出してきた、仏教における女性蔑視の歴史とはいったい何なのか?」について、古代インドに遡りつつ、最新の研究を踏まえ、解説していきたいと思います。

本記事により、ぜひ色々な方々に、「仏教におけるジェンダー問題」の内情や、今の仏教界のありようを深く知っていただき、またそれをもとに、「今後の仏教界はどうあるべきか」を皆さまそれぞれで考えていただきたいと思います。

以下、仏教では女性がどのように扱われてきたのかについて、その歴史を辿っていきます。

具体的には、

古代インドの書物、

インドや中国で生まれた仏教経典、

日本仏教の文献

という順で見ていきたいと思います。

最初にお断りしておきますが、今からの内容は、女性には、また男性にも大変不快な思いを抱かせるものが多く含まれています。

正直私も、あまり記事に書きたくない、もっといえば書くのが憚られるような内容ばかりです。

しかし、「今仏教界で何が問題になっているのか」を認識するためには、「古来の仏教文献や、仏教者の言説には、女性蔑視的な内容が多分にあること」、言い換えれば「仏教において、歴史的に、女性が蔑視されてきたという事実」を知っておくことは必要不可欠です。

現在、「仏教における女性差別」が問題になっている以上、こういった歴史に対して目を背けて済ませることは、もはやできないでしょう。

こういう事情なので、この記事では、「みなさんにぜひ最後まで読んでください」とはとうてい言えません。

他の記事では、毎回、「大変面白いからぜひ最後まで読んでください」という前置きをしつこいくらいしてきましたが、本記事ではそれはしません。というか、できません。

読むか読まないかは、みなさまに全てお任せします。

でも、「不快になっても、今後の仏教界の未来のために、全体像を学んでおき、自身で考える材料にしよう」という思いのある方もたくさんいらっしゃると思います。

そういう方々には、ぜひ最後までお付き合いいただければ、きっと有益な情報を得ていただけると思います。

本記事は、そういう方々のために一生懸命書かせていただきます。

では、前置きはこれくらいにして、やっていくことにしましょう。

古代インドにおける女性差別観

まず、古代インドから見ていきましょう。

「仏教が生まれる前の紀元前頃のインドでは、女性をどのように扱っていたのか?」から探っていくことにします。

『マヌ法典』(紀元前2世紀頃、インドで、旧来の法を集大成した法典)などの文献を踏まえると、古代インドでは、「男子を生んで初めて一人前の女性だ」という理解が一般的だったといえます。

すなわち、女性には男子を生む義務があると見なされていたのです。

ありていにいえば、当時のインドでは、女性は所詮、男子を生む道具でしかなかったということでしょう。

現代的な観点から見れば、れっきとした女性差別ですね。

また、もっと直接的に女性を差別した記録も残っています。

例えば、『シャタパタ・ブラーフマナ』(紀元前800年ごろに成立した、バラモン教の祭式についての釈義書)という書には、

「女性には知性がない。

また軽薄である。

だから女性は、男性の半分でしかない」

と書いてあります。

さらに、『マハーバーラタ』(インド神話の壮大な叙事詩。『ラーマーヤナ』とともに、インドの二大叙事詩と評される)には、

「女は本質的に悪だ。

女は不浄だ。

女は思慮分別に乏しい。

女は不貞だ。

女は嘘の権化だ」

などと記しています。

今の私たちが見れば、絶句してしまうほどの表現が並んでいますね。

古代インドの女性蔑視は、現代の私たちが見て、言葉を失うほどのものだったといえましょう。

もう例はこれくらいにしておきたいと思いますが、このような女性蔑視の記述は、古代インドの文学書に共通して見られます。

今挙げたのは、ほんの一例にすぎません。

当時のインドでは、いかに女性が下に見られていたか、またそれがごく普通であったことが、ここから分かるでしょう。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎古代インドの文献では、「女性は知性がない」「悪だ」「不浄だ」などと、(今の私たちが見ると)絶句するほどの女性蔑視の記述をしている。

◎当時のインドでは、女性はかなり下に見られていたのであり、またそれがごく普通であった。

少し先取りになりますが、実は仏教経典でも、こういう女性蔑視の理解をします。

信じられないかもしれませんが、現に経典類には、今見た文学書と同じような女性差別の文言がはっきりと記されているのです。

こう聞くと、ここで、皆さまはこう思われませんか?

「お釈迦様は本当にそんな人だったの?」と。

これは大変重要な問題だと思いますので、経典の内容を見る前に、この点について、次節で確認しておきましょう。

釈尊は女性差別をしていたのか?

「お釈迦様(釈尊)が女性についてどのように考えていたか?」については、信頼できる資料があまり残っていないため、正直なところよく分かりません。

そのため、現在の学界でも、諸説あります。

例えば、ある学説では、『スッタニパータ』(古い経を集成した、現存最古の仏典。最初期の仏教思想を伝える経典)をもとに、「釈尊には女性差別はなかった」と主張しています。

その『スッタニパータ』の一節とは、次のようなものです。

「人間以外の生類は、生まれに基づく特徴が色々と異なっている。

しかし、人間には、そのように、生まれに基づく特徴が色々と異なっているということはない。

髪についても、頭についても、耳についても、眼についても、口についても、鼻についても、唇についても、眉についても、首についても、肩についても、腹についても、背についても、臀についても、胸についても、陰部についても、交合についても、手についても、足についても、指についても、爪についても、脛についても、腿についても、容色についても、音声についても、他の生類の中にあるような、生まれに基づく特徴による区別は、人間のうちには決して存在しない。

人間の間で区別表示が説かれるのは、ただ名称によるのみである」。

確かに、この『スッタニパータ』の一節では、人間の間の差別を完全に否定しています。

これを踏まえると、「釈尊には女性差別はなかった」とする学説には、ある程度説得力があると思われます。

しかし、もしこの学説のように考えるなら、次のような疑問が湧くはずです。

「釈尊には女性差別はなかったのに、なぜ経典には女性を差別する文言が頻出するのか?」

と。

これについて、今挙げた学説では、「釈尊の没後、後代の男性僧侶によって、経典の中に女性蔑視観が入ってきたためだ」と説明しています。

そもそも経典というのは、総じて、釈尊の滅後に時間がたってから、後の仏教徒たちが編纂した(整理してまとめた)ものです。

そのため、この編纂の際に、(釈尊は女性差別をしていなかったのに)編纂者の女性蔑視観が入ってきた可能性は十分に考えられます。

そのため、「釈尊には女性蔑視的な発言はなかったが、後代に、弟子たちによって女性蔑視観が付加されていった」という学説は、成り立ち得ると思われます。

しかし、「釈尊は女性蔑視の立場であった」という、全く逆の意見もあります。

というのも、釈尊に関する次のような伝承も残っているからです。

釈尊の在世時に、養母のマハーパジャーパティーが出家を願い出た。

しかし釈尊は、男性による僧団を基本としていたため、それを嫌がった。

アーナンダが口利きをしたため、マハーパジャーパティーはかろうじて教団に参加できました。

しかし、釈尊は女性僧侶(尼)に対して、厳しく対応した。

この伝承に基づけば、釈尊は女性に差別的な対応をしたことになりますね。

【Wikimedia Commonsより(File:050 The Buddha’s Step-Mother Mahapajapati offers Robes to the Sangha (9270724819).jpg – Wikimedia Commons)】

また、現に、釈尊在世時の初期教団では、尼は僧よりも低い位置に置かれ、僧の守るべきルール(戒律)に対して、尼は倍近い数の戒律を課せられていました。

さらに、教団内には、「尼は下位の僧侶であるため、男僧に従うべきだ」とする決まりもあったのです。

これらを踏まえると、「釈尊は女性を男性よりも劣ったものと見ており、このような釈尊の女性蔑視の考え方が、僧団のルールに現れている」という見方もできるでしょう。

このような見方をする学説も、十分成り立ち得ます。

以上のように、「実態として、釈尊は女性差別の考え方を持っていたのかどうか」については、相反する2つの学説があり、はっきりしません。

この問題について、現在定説といえるものはありませんし、論争も起こっています。

現に、先に挙げた「尼は下位の僧侶であるため、男僧に従うべきだ」というルールについては、

「これは釈尊のものではなく、あくまで後代に付加されたものだ」とする研究者がいます。

その一方で、逆にそれを批判して、「そうした決めつけは、単に、『釈尊は平等主義者だ』と言いたいがための恣意的解釈に過ぎない」と主張する研究者もいます。

資料が少ない以上、釈尊が実態としてどのような考え方をしていたのかについて、現段階では何とも言えません。

もしかしたら、今後、また何か新しいことが分かるかもしれませんので、今後の研究を俟つしかないでしょう。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎釈尊が女性差別の考え方を持っていたのかどうかについては、「持っていた」or「持っていない」という、相反する2つの可能性がある。

◎現在の研究では、どちらが正しいか、何とも言えない。

釈尊については消化不良な感じもありますが、本記事で重要なのは、釈尊自身がどうであったにせよ、後の経典では盛んに女性を蔑視する記述が行われ、それが日本仏教に受け継がれていったことです。

近年の研究で明らかになっているように、それはまぎれもない事実です。

本記事では、釈尊の女性理解については、ひとまずこの程度に研究史をおさえておくにとどめ、次に進みましょう。

では以下、経典の記述を詳しく見ていきたいと思います。

経典における女性差別

種々の理由による女性蔑視

不浄

経典では、種々の観点から、女性が劣った存在だということを述べています。

各項目に分けて見ていきましょう。

第一に、不浄です。

前提知識の確認をしておきますと、経典の成立には段階があります。

具体的には、

初期仏教の経典

→大乗仏教の経典

というように推移していくのです。

(初期仏教とは、釈尊が亡くなった直後の頃から成立していた、初期の仏教です。

一方、大乗仏教とは、時代が1世紀頃にくだった頃、初期仏教が、あくまで出家による自己救済を主眼としていることを批判して登場した、広くあらゆる者の救済を目指す、新たな仏教運動です。)

これを確認した上で、まず、初期仏教の経典から見ていきましょう。

『仏本行集経』という経典では、

「女性は不浄である。

それゆえ、悟りを得る妨げになる」

と繰り返し説いています。

今まで仏教に「万人平等主義に立つ、素晴らしい教え」というイメージを持っていた方がおられたら、この記述を見るだけで、少し引いてしまうかもしれません(「仏教におけるジェンダー問題」を学び始めた頃の私もそうでした)。

その方にはもっと引かせることになると思いますが、後代の大乗仏教の経典を見ていきましょう。

大乗仏教の経典では、「女性=不浄」とする言説が、初期仏教以上に多く出てきます。

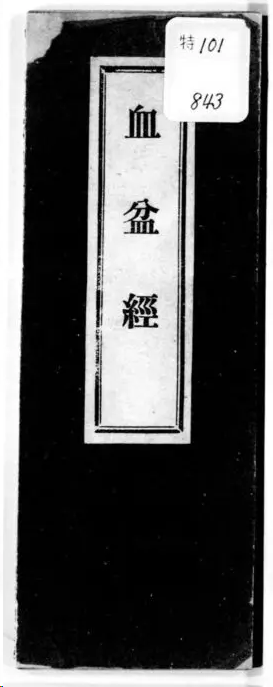

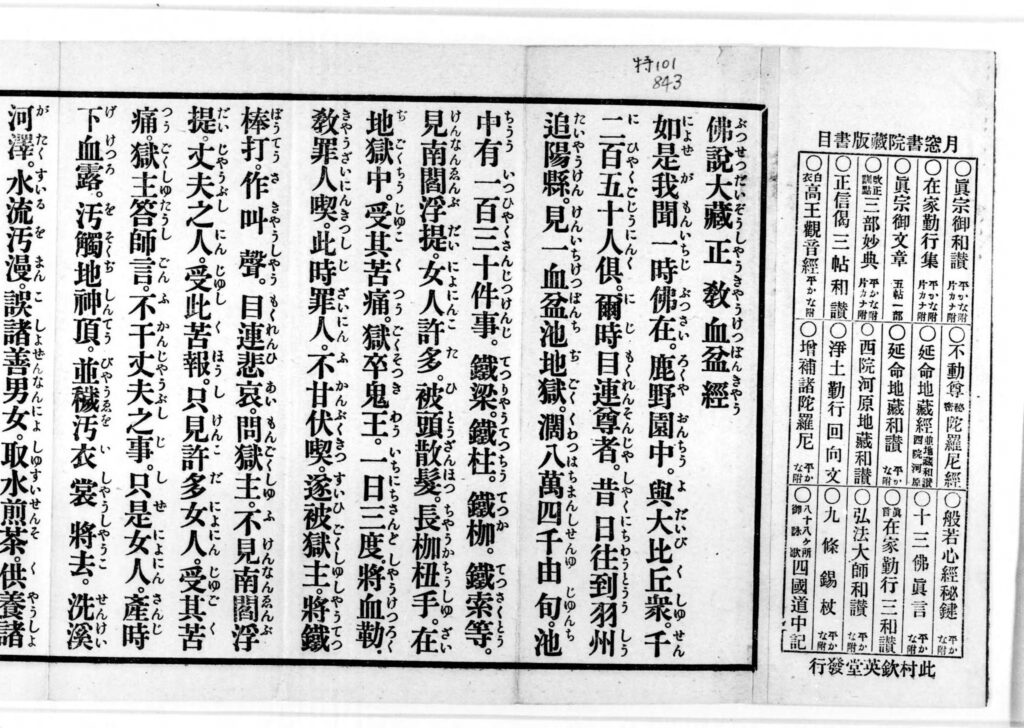

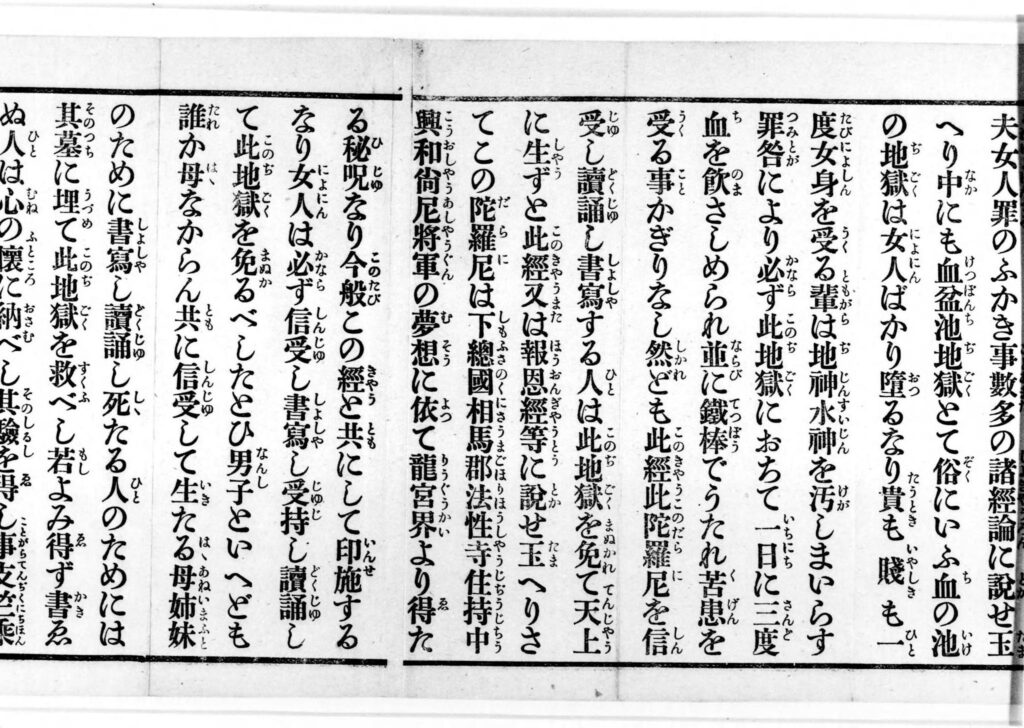

特に、『血盆経』という経典では、出産やその時に出る血と結び付けて、女人の不浄や罪をいっそう強調しています。

(ちなみに、『血盆経』は、中国で造られた経典(偽経)です。しかし、仏教の歴史においては、仏説、すなわち釈尊の教えそのものとして、多くの人々に重視されてきました。)

『血盆経』では、

「女性は出産の時に出す産血によって、大地や河川全体をけがてしまう。

誰かがその川から水をすくい、仏にお供えとして備えたのであれば、女性の血が神仏までもけがすことになる。

これは大きな罪であり、間違いなく地獄に堕ちる」

と説いています。

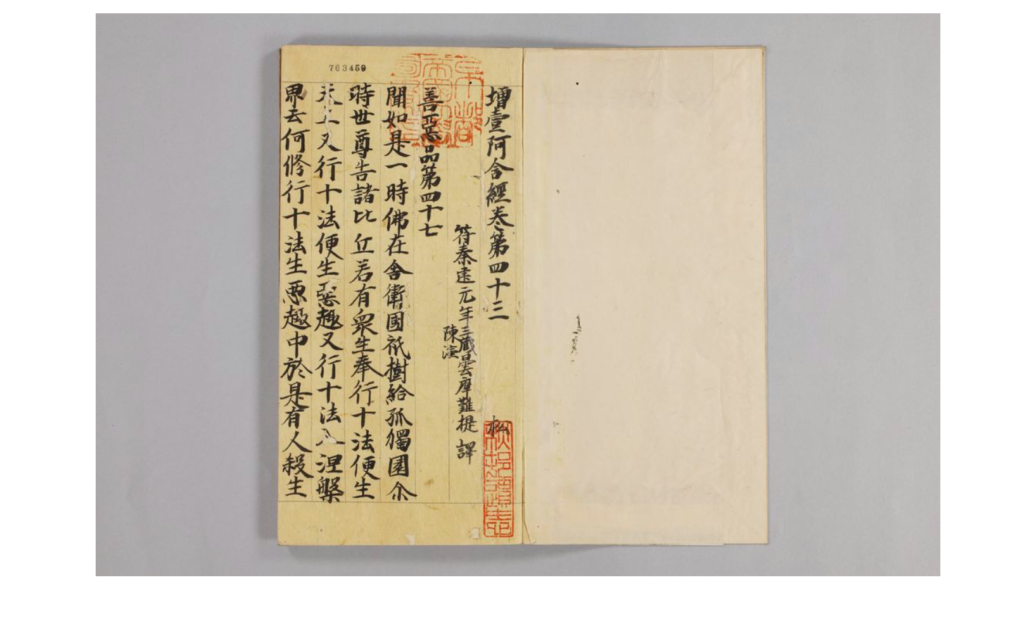

『血盆経』の近代の刊本

【『血盆経』,此村欽英堂,大正4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/906726 (参照 2024-09-13)】

先に見た『マハーバーラタ』にも、「女性=不浄」ということを述べていました。

それと同じように、仏教経典でも、そういう理解を示しているのです。

仏教経典でも、古代インドの女性蔑視観を受け継いでいるといえましょう。

仏教経典のほうが、いっそう盛んに示しているため、古代インドの女性蔑視観をより加速させているとも言えるでしょう。

性悪

次に、「女性=性悪」とする理解です。

『増一阿含経』などの初期経典では、

「女性には五つの悪がある。

けがれている。

嘘つきだ。

嫉妬深い。

怒りっぽい。

浮気する淫らな存在だ」

と、複数の観点から、女性は悪い存在だとする見解を示しています。

【出典:https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100385953/5?ln=ja】

こういった初期経典の理解は、『涅槃経』などの大乗経典にも受け継がれていきます。

例えば『涅槃経』には、

「川が曲がっているように、女性には本質的に邪悪だ。

女性はへつらいの性質があり、ねじ曲がっている」

と述べています。

また、この他の経典にも、

「女性は淫らであり、修行の邪魔である」、

「女性は男性の道具に過ぎない」

というような、様々な女性蔑視の発言が見えます。

「女人五障説」

ここまで読んでいただいた皆さまは、「仏教経典における女性蔑視はもう十分分かった。もうたくさんだ」とお思いかもしれません。

しかし、ここで本記事のポイントが出てきますので、もう少しお付き合いください。

何がポイントなのかというと、今紹介したような、「不浄・性悪・淫乱」などの、総じて女性を蔑視する発言をもとにして、「仏道修行者としても、女性を例外として位置づける説」が明確に出てくるようになるのです。

いわば、女性蔑視の仏教に特化したバージョンが現れるのです。

それが、「女人五障説」です。

「女人五障説」とは、女人は5つの地位に付けないとする考え方のことです。

これは『中部経典』などに説かれるものです。

『中部経典』には、「女性が梵天王・帝釈・魔王・転輪聖王・仏の5つになることは、道理として決してありえない」と説いています。

ここに出てきた5つの地位について、順に簡単に説明すると、以下の通りです。

梵天王(梵天とも)…梵天界という天界の主であり、仏教を守護する善き神。

帝釈(帝釈天とも)…梵天と同じく、天界の主であり、仏教を守護する善き神。

魔王…天界の主であり、仏教を妨げる、第六天魔王。

転輪聖王…古代インドで理想とされた帝王。(ちなみに、転輪聖王の名は、この王が世に現れるときには、天の車輪が出現し、王はその導きのもとに、全世界を平和におさめることによります。)

仏…言うまでもなく、仏様のことです。

これら5つに共通するのは、仏教的にみて、高位の存在であることです。

つまり、仏道修行者が、将来なりたいと思う、理想的な存在なのです。

しかし、経典では、「女性がこの5つになれるなんて、そんな道理はない」と言い切っているのです。

「この5つには到底なれない(その障りとなる)」ということで、「五障」というのですね。

さきほども少し述べたように、この「女人五障説」は、それまでに色々な観点から示されてきた女性蔑視の考え方を、仏教の立場から整理して、「五障」という形で明確に示したものだといえましょう。

「女人五障説」のポイントは、

「女性は仏になれない。

そんな道理はなく、そんなことを考えること自体がナンセンスだ」

と、明確に述べているところです。

ここは重要な点なので、ぜひおさえておいてください。

さきほど見てきたように、経典には、女性に対する様々な差別的な発言が見えますが、その中で、特にこの「女人五障説」と、次節に説明する「変成男子説」が、日本の仏教者も含め、以後の仏教に多大なる影響を及ぼすことになります。

では次に、「変成男子説」とは何かについて、見ていきましょう。

「変成男子」という解決

ここまで、仏教経典では様々な観点から女性蔑視的な記述をしていて、ひいては女人が仏になる道を閉ざす、「女人五障説」を説いていたことを確認しました。

ここから、もう一つ大事な説が出てきます。

さきほど、「女人五障説」を見て、

「じゃあ女性は仏になれないのか。

仏教は女性の救いを説いていない宗教なんだな」

と思った方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、経典では、ただ「女人五障説」が出されて終わったわけではありません。

「女人五障説」とは異なり、女性の救いを説く説も、「女人五障説」と同時期に、盛んに経典や論書に出てくるようになるのです。

それが、「変成男子説」です。

これは、「女人は男子に変成すれば(変われば)、成仏できる」という説です。

今、「女人五障説と変成男子説は同時期に出てきた」という説明の仕方をしましたが、正直なところ、この2つの説の前後関係はよく分かっていません。

現在の学界でも諸説あり、まだ定説がありません。

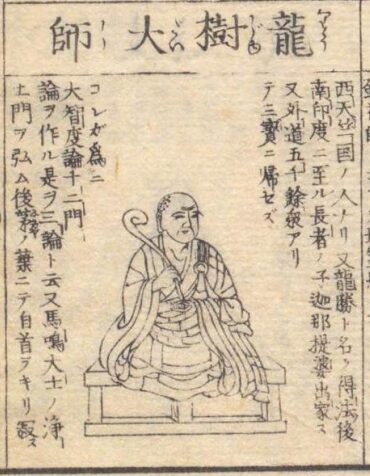

ただ、少なくとも、龍樹(150年~250年頃)という南インドの高僧が著した『大智度論』では、「五障説の土台がまずあり、その上で、変成男子説がその解放役として登場した」というように説明しています。

『大智度論』は、大乗仏教の論書として大変有名な書です。

『大智度論』にこう書かれていますので、個人的には、「女人五障説→変成男子説」と見て良いのではないかと思っています。

いずれにしても、「女人五障説」と「変成男子説」の正確な順序については、本記事の主題ではありません。

今後の研究に俟つことにして、「変成男子説」の詳しい説明に進みましょう。

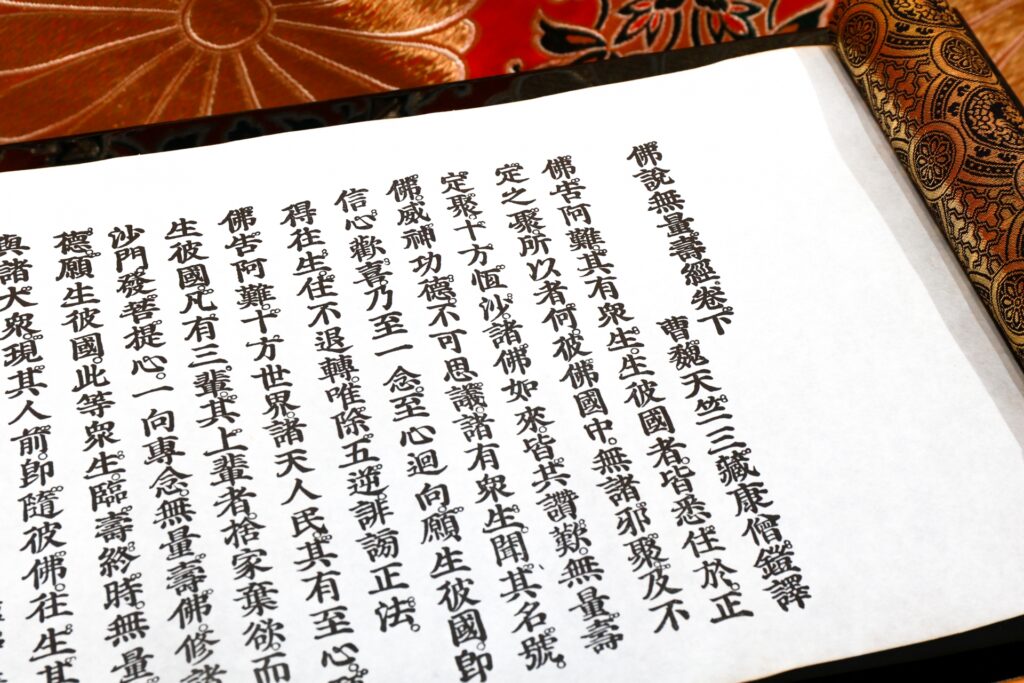

この「変成男子説」は、多くの経論に説かれているのですが、中でも阿弥陀仏の極楽浄土に往生する(生まれ変わる)ことを目指す流派である、浄土教に関する経典に示されていることが有名です。

『無量寿経』や『阿弥陀経』などの、阿弥陀仏の西方浄土について説明している浄土教系の経典では、「西方浄土には女人がいない」ということを説いています。

そういう、いわば女人禁制の立場を取っているのです。

しかし、その一方で、『無量寿経』には、「女人も往生できる」と説いています。

これを聞くと、

「じゃあこの2つはどうマッチするのか?

矛盾しないのか?」

という疑問が生ずるでしょう。

この疑問はもっともです。

ここでポイントとなるのは、この疑問を解決するのが「変成男子説」だということです。

どういうことかというと、『無量寿経』には、法蔵菩薩(阿弥陀仏が仏になる前に、菩薩として修行していた時の名)が起こした四十八願のうち、第三十五願として、「女性は変成男子をすれば往生できる」という記述があるのです。

つまり、男性に変わるという条件付きで、女性が往生できることを認めているのです。

これと、さきほどの「西方浄土には女人がいない」という記述を合わせると、「女性は男子となってはじめて往生するため、浄土には女人がいないのだ」と、統合的に理解することができますよね。

すなわち、「女性が男性に変わって往生する」と考えれば、「西方浄土には女性がいない」という記述と、「女人も往生できる」という、2つの(一見相反するような)記述の整合性が取れるのです。

ここまで聞くと、次にこう思われる方もいるかもしれません。

「先ほど、『女人を救う説として「変成男子説」が登場した』という説明があったけど、男子に変わることを求めている以上、これって何か女性だけ損している気がするんだけど…」と。

これは大変良い疑問です。

なぜなら、近年の研究者が問題にして、今仏教界で議論になっているのは、まさにその点だからです。

ジェンダー問題を論ずる近年の研究者たちの主張を、簡単にまとめると、

「変成男子説は、形を変えた女性蔑視だ。

一切の救済を説くという点で、これまでの仏教界は仏教を、特に日本仏教を高く評価してきたが、それは間違いだ。

仏教の歴史の中には、女人五障説と変成男子説という、女性差別的な考え方がある。

そこにもきちんと目を向けて、負の遺産として、今後の糧にしていくべきだ」

というものです。

このような近年の研究者の指摘にあるように、実際に「変成男子説」は、女性を下位に据える立場とセットで出されるものだといえます。

例えば、『仏名経』などの経典には、菩薩が「女人を男子に変えてやりたい」という誓願を起こすという記述があります。

このような説の背景にも、「女性は今の身のままではダメだから、男性というあるべき姿に変えてやらねばならない」というような、女性と男性を明確にレベル分けする考え方が、背景にあるといえるでしょう。

ここで、少し補足をしておきますと、こうした考えとは逆の意見もあり、反論として出されています。

その意見とは、すなわち、

「そんな揚げ足取りのようなことをするべきではない。

当時はそういう女性を下位に見る時代や環境、文化だったのだ。

歴史的、時代的な価値観として仕方がない面もある。

現代の価値観を簡単に当てはめて、過去の仏教について、良い悪いをあれこれ言うのは間違っている」

というものです。

この2つの主張のいずれが正しいかを決めるのは、色々な理由で難しいです。

そもそも、こうした問題については、早急に判断を下すべきではないとも思われます。

私個人としては、過去の思想を現代的な観点から評価することの正否は置いておいても、「現代的な眼で見れば、仏教には女性差別がある」という指摘は的確であり、大変重要だと思われます。

というのも、これまでは、そういう認識すら全くなく、単に「仏教は平等の教え」と高く評価されるだけだったからです。

そのため、こういう新たな視点が仏教研究に加わることには、大きな意味があると思っています。

本記事は、仏教における女性差別問題を指摘する近年の研究動向を、広く皆様に御紹介することを目的とするものなので、「過去の思想を現代的な眼で見て評価することの正否」には踏み込みません。

意見が割れているということだけ、補足程度に紹介し、本題に戻って次に進みたいと思います。

「変成男子説」で、もう一点おさえておくべきは、「変成男子」ということの内実が具体的に何なのかということです。

言い換えれば、「男子に変わるというのは、具体的にどういうことを指すのか?」ということです。

これについては、経典にあまり詳しい記述がない場合や、経典ごとに定義が違うという場合があり、よく分かっていません。

例えば、「ただ外見の姿を変えればよく、男性の僧侶と同じようになる、すなわち、単に今の状態から出家して、僧侶集団に入れば良いだけだ」とも考えられます。

また、もっと厳しく、「外見を変えつつ、心も男の心になりきる必要がある」とも見ることができるでしょう。

もしくは、さらに厳しく、「実際に生まれ変わりをして、身も心も全て男になる必要がある」とも考えられます。

このように、変成男子の内実については、色々な解釈が可能であり、よく分からないところが多いです。

しかし、「変成男子説」が、女性に対して、何らかの形で男性に近づく(変わる)ことを求めるものである以上、「変成男子説」を説く経典では、総じて、男性を優位に据えて女性を下に見ているといえます。

女性を下位に見るという前提があるからこそ、(変成男子の内実はどうあれ、)「女性は男性の仲間入りをしてはじめて救われる」という立場を取っているわけですからね。

少なくとも、このことは疑いようのない事実だといえましょう。

以上、少し長くなりましたが、ここまでの内容をまとめておきましょう。

◎経典には、数限りない、女性蔑視の文言が見える。

これは、古代インドの文学などと通ずる傾向である。

◎仏教における女性蔑視的な説の典型が、「女人五障説」である。

これはすなわち、「男性に変わろうとしない、女身のままの女性がブッダになれるかをとうてい不可能だ」という説である。

◎「女人五障説」に対して、いわば女性への救済措置として、「女人でも男子になれば成仏できる」とする「変成男子説」が出てきた。

◎「変成男子説」は、女人にも成仏の可能性を開く、平等思想のようにも見える。

言い換えれば、女性も成仏できることを説いているわけなので、「仏教は全てを救う教えだ」という見方もできる。

◎しかし、「変成男子説」では、女身のままで成仏できるとは説いていない。

これは女性を下位に置き、女性に変化を求めている以上、(現代的な眼で見れば)女性蔑視の立場だといえる。

仏教のジェンダー問題を論ずる近年の研究者は、そこを突いている。

このうち、最後の点は、仏教に差別があるかないかを考えるに当たり、大事なポイントとなりますので、本記事の最後にも少し取り上げることにしたいと思います。

では次に、「日本仏教ではどうだったのか?」を見ていくことにしましょう。

日本仏教における女性蔑視 ―平等往生を説く法然や親鸞たちの教説も、女性差別的なのか?―

「女人五障説」「変成男子説」の社会への浸透

日本でも、同じく「女人五障説」と「変成男子説」が浸透しました。

多くの経典で説かれているわけなので、当然といえば当然です。

さらに、日本では、産血などを理由に「女性=穢れ」とする理解も強まりました。

その結果、具体的に女人禁制とする場所が多く生まれていったのです。

例えば、

有名な高野山や比叡山、

大和の大峰山、

九州の英彦山、

北陸では白山や立山、

東北では羽黒山、

関東・中部では男体山や富士山などです。

これらの山々では、女人の立ち入りを厳しく禁止する場所を設けています。

日本仏教でも、女性蔑視の考え方がかなり深く浸透していたといえるでしょう。

日本で「女人五障説」と「変成男子説」が浸透していたことを示す例はいくつもありますので、そのうちの一点だけご紹介しましょう。

1228年に、ある尼が地蔵菩薩に対する祈り(願い)を記した願文(願いの内容を記した文)があります。

その願文には、

「この生を終えて生まれ変わった後、五障を変じて、丈夫な男性の姿になり、その後、出家して修行したい。

そうなれるよう、地蔵菩薩様は助けてくださいませ」

という願いが記されています。

この一例からも、当時の日本において「女人五障説」と「変成男子説」が浸透していたことや、尼たちも「変成男子」を、すなわち一旦生まれ変わって男子になることを強く願っていたことが窺えますね。

しかし、このブログで浄土教について深く学んでいただいた皆さんは、ここでこう思われるのではないでしょうか。

「浄土教は、悪人を含めた万人に、平等に救いを説く教えである。

そうであるなら、浄土教には差別がないのでは?」

と。

大変鋭い疑問ですが、実はこれも、すでに研究者の間で議論になっている問題です。

先に答えをいえば、ノーです。

というのも、さきほど『無量寿経』について述べたように、浄土系の経典では、例外なく「変成男子」の必要性を説いていて、浄土教を広めた人物たちも、基本的にこの経典の説に従うためです。

すなわち、浄土教でも、歴史的に、平等に往生できることを説きつつ、「変成男子」を前提にしてきたのです。

現に、浄土教信仰を鼓吹した、日本の有名な僧侶たちの立場も、これと基本的に同じです。

以下、日本の浄土教で大変有名な法然(1133年~1212年)(浄土宗の開祖)を起点に、詳しく見ていきましょう。

法然

法然が女人往生について直接的に言及したのは、『無量寿経釈』という書です。

(『無量寿経釈』は、法然が1190年頃に東大寺で『無量寿経』の解説をした際に、その説法の内容を記した書です。)

法然は『無量寿経釈』で、

「念仏によって平等に往生できると、経典には説かれている。

それなのに、なぜ法蔵菩薩は、第三十五願で、女性の往生をとりたてて誓っているのか」

という問いを取り上げます。

第三十五願については、先に触れましたね。

「女性も男子に変成して極楽に往生できるようにしたい」という、法蔵菩薩の誓いを述べたものです。

法然はこの問いに対して、次のように答えています。

「女人には、これまで、5つの障があるとして、差別を受けてきた歴史があった。

日本においても、なお、比叡山や高野山では、結界を設けて、女性の入山を拒んできた。

第三十五願というのは、女性のこのような苦しみを取り除くために、わざわざ女性に向けて、その往生を特別に誓ってくださったものなのだ」。

ここで法然は、女性の救済を強調しているように思われます。

それは事実なのですが、注意すべきは、ここで法然が「女人五障説」を持ち出して、それを踏まえた上で、「そのような女人でも、阿弥陀仏は慈悲をかけて救ってくださる」という答え方をしていることです。

文脈を見ると、このことは明らかですよね。

近年の研究者は、この点に注目して、

「これは、女性をどう見るかという観点からいえば、現世での女性蔑視を受け入れながら、来世での救いを説いているということになる。

ジェンダー問題から見て、非常にきわどい思想だ」

と主張しています。

「仏教におけるジェンダー問題」、ひいては「浄土教におけるジェンダー問題」を考えるにあたり、この学説は傾聴すべきものだといえましょう。

しかし、いずれにしても、法然が女人往生に明確に言及するのは、あくまでこの箇所くらいです。

そのため、法然は女人往生をとりたてて論じていなかったといえます。

また、今残っている法然の資料には、後世に弟子が付加した部分も多いため、「さきに取り上げた箇所も本当に法然自身が説いたかどうかも怪しい」とも言われています。

つまり、法然が女人蔑視をしていたかどうか、していたのなら、どの程度なのかなどについては、現段階でははっきりしないのです。

法然については、現段階ではこれくらいの分析しかできません。

では、法然の門下たちの間では、女性の往生をめぐってどのように論じられていたのでしょうか?

以下、門下の言説を見ていくことにしましょう。

親鸞

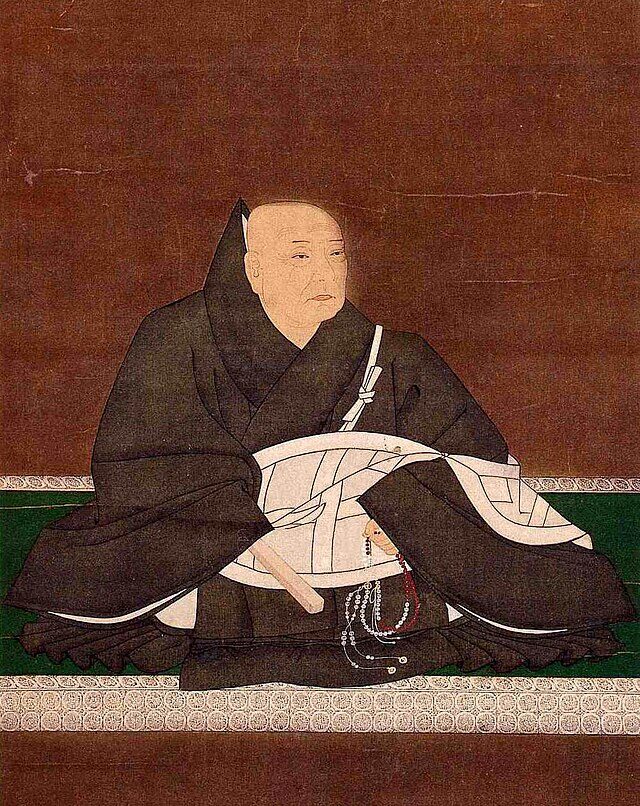

門下として、特に、有名な親鸞(1173年~1262年)と蓮如(1415年~1499年)にフォーカスしたいと思います。

まず、浄土真宗の開祖親鸞から見てみましょう。

親鸞が女人の往生について言及するのは、主に和讃です。

例えば、『浄土和讃』では、

「弥陀の大悲深ければ 仏智の不思議をあらわして 変成男子の願を立て 女人成仏誓いたり」(『浄土和讃』)や、

「弥陀の名願によらざれば 百千万劫過ぐれども 五つの障り離れねば 女身をいかでか転ずべき」(『高僧和讃』)

などの作品を残しています。

さきほど見たように、法然は第三十五願を、単に「女人往生の願」と呼称していました。

一方で親鸞は、2つ挙げた和讃のうち、前者で、「変成男子の願」と名づけていますね。

そのため、ある学説では、「変成男子とわざわざ名づけているのだから、親鸞は変成男子を意識していることが法然よりも明確だ」と主張しています。

とはいえ親鸞にも、法然同様に、女人往生に関する言及はそこまで多くありません。

そのため、法然同様に、「親鸞がどのくらい『女人五障説』『変成男子説』に関心を持ち、自説に取り入れようとしていたかは、何とも言えない」というのが正直なところです。

蓮如

次に蓮如を見ていきましょう。

蓮如には、「女人五障説」「変成男子説」に関する発言が非常に多く、仏教のジェンダー問題を論ずる研究者も、蓮如に注目することが多いです。

例えば、「御文」(蓮如が信者たちのためにしたためた手紙。「御文章」とも)の中では、「女人五障説」「変成男子説」に関する多くの言及が見られます。

代表的なものを列挙すると、以下の通りです。

(以下、原文は平仮名でも、分かりやすいよう、適宜漢字に改めて示します)。

「なお女人は、罪深く疑いの心深きによりて、また重ねて第三十五の願に、なお女人を助けんといえる願を起こし給えるなり」(『御文』第一帖)。

「夫れ、十悪五逆の罪人も、五障三従の女人も、空しくみな十方三世の諸仏の悲願に漏れて、捨てはてられたる我等ごときの凡夫なり」(『御文』第二帖)。

(三従とは、古来、女性の守るべきものとされた3つの事柄。すなわち、結婚前には父に、結婚後は夫に、夫の死後は子に従うこと。これも、現代的にいえば、女性を下に見る考え方ですね)。

「かかる十悪五逆の罪人も、五障三従の女人までも、みな助け給える不思議の誓願力ぞと深く信じて~」(『御文』第二帖)。

「しかればそれ、阿弥陀如来は、すでに十悪五逆の愚人、五障三従の女人にいたるまで、ことごとく救いましますといえる事をば、いかなる人もよく知り侍りぬ」(『御文』第三帖)。

「いかなる十悪五逆・五障三従の女人なりとも、諸々の雑行を捨てて、ひたすら後生助け給えと恃むまん人をば~」(『御文』第五帖)。

「それ、一切の女人の身は、人知れず罪の深きこと、上臈にも下主にもよらぬ、あさましき身なりと思うべし」(『御文』第五帖)。

などなどです。

これはほんの一例であり、この他にもたくさんあります。

少し前までは、こういった記述については、「これは蓮如が女人の救済を説こうとしていたことの表れであり、蓮如の慈悲深さを示すものだ」として、高く評価されてきました。

しかし、近年の学界では、

「これは、蓮如が明確に女性を下位に置いた上で、変成男子という条件付きでの救済を説いていたということを意味する。

そのため、ジェンダー問題の観点からいえば、むしろ否定的に見るべき言説だ。

現代において、こうした蓮如の発言を、手放しに評価することはできない」

と主張されています。

親鸞や蓮如は、それぞれ浄土真宗の開祖と中興の祖であり、浄土真宗にとって崇めるべき存在です。

しかし、今紹介したような資料をめぐって、近年、親鸞や蓮如に対して、

① 「女性を蔑視しつつ、その前提のうえで救済を説いていた」として、現代的な観点から批判的に見るべきか、

② あるいは、「女性差別は一切なかった」として、今まで同様に全面的に高く評価するべきか、

③ あるいは、「女性差別はあったが、時代的に仕方がないことなので、とやかく言うべきではない」と、女性蔑視的な文言を無視しておくか、

という、3種の立場に分かれているのです。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rennyo5.1.JPG?uselang=ja)】

本節の内容をまとめておきましょう。

◎近年の研究では、日本仏教とジェンダーの問題として、特に親鸞や蓮如の「女人五障説」「変成男子説」に基づく発言が問題になっている。

◎親鸞や蓮如は女人でも往生・成仏できることを説いたが、それはあくまで「女人五障説」「変成男子説」に基づくものである。

そのため、近年の学界では、「蓮如が女性の救いに関心を持ち、女性に寄り添おうとしていたことは事実だが、女性蔑視的の考え方を土台としていた」と見なす研究者がいる。

◎親鸞や蓮如の発言を、現代の私たちがどのように考えるべきかについては、色々な意見があり、問題になっている。

「女性差別問題」をめぐって、今後の仏教界はどうなるのか?

近年の研究たちの主張

では次に、以上のような近年の研究動向を踏まえ、現在の仏教界がどのような方向に向かっているのかについても見ていきましょう。

今からの内容には、先ほど述べたことと重なるところもありますが、大事なことなので、改めて書いていきたいと思います。

一昔前までは、男性の研究者は、一乗思想により、仏教思想には差別がないと主張していました。

そのため、性差別を扱う人を「変わり者」と揶揄するような風潮もあったといいます。

しかし近年、一部の研究者を中心に、

「そんな簡単な話ではない。

変成男子説を無視して良いのか」

と、議論が深まっています。

そういった研究者の中には女性が多いのですが、男性の研究者の中にも、

「今の仏教界では、建前ではみなが平等に救われると説きつつ、本音では変成男子を前提に考えている。

これに無自覚なのはまずいだろう」

と、警鐘を鳴らす方もいます。

こういった近年の研究者の方々は、近年でもジェンダーに関する色々な本を出版して、「蔑視されて嫌な思いをする人がいる以上、軽々しく『万人に救いを説く仏教には差別などない』と言うだけで済ませてはいけない!」と主張を続けています。

仏教界において、「経論における女性蔑視の記述や、過去の僧侶による女性蔑視の発言をどう考えるか」というのは、年々、大きな問題になっているといえるのです。

最近の事件

また最近、「仏教におけるジェンダー問題」をさらに複雑にする、ある事件が起きました。

これについても、触れておきたいと思います。

その中心となったのは浄土真宗です。

2018年12月から2019年2月にかけて、浄土真宗大谷派(いわゆる「お東」)は、東本願寺で「経典の中で語られた差別」という企画展を開催しました。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Founder%27s_Hall_gate_of_Higashi-Honganji_Temple,_with_water_reflection,_Kyoto,_Japan.jpg?uselang=ja)】

この企画展のために源淳子氏という研究者の方は、真宗大谷派の解放運動推進本部の職員の方たちと協力して、経典の中の女性差別を示すパネル(「女人五障」「変成男子」など)を作成しました。

そして、親鸞や蓮如など、浄土真宗でもこうした考え方が受け継がれていることを示そうとしたのです。

しかし、真宗大谷派の宗務総長(教団組織のトップ)は、それらのパネルを展示から外しました。

その理由は、

・宗門として取り組み自体が行われていない

・宗門としての見解がない

・筋道が立っていない

・女性差別として断言してはならない

といういくつかの理由のためです。

源さんはそれに、激しく抗議されました。

「こういった浄土真宗教団の姿勢は、浄土真宗が過去の歴史を取り消すこと、表に出さないこと、ないものとすることである。

向き合わないといけない過去の歴史から目を背けて、差別・人権の問題を我がこととして取り組んでいないことである」

と、浄土真宗のトップに対して厳しく抗議を行ったのです。

この事件は2月中旬、新聞各紙で報じられましたので、ご存知の方も多いかと思います。

この事件を機に、「仏教と女性差別」という問題がよりいっそう大きくなったのです。

今後の仏教界はどうすべきなのか? ―結びにかえて―

今回の記事は、あくまで、多くの方々に「仏教におけるジェンダー問題」について、基礎となる情報や知識を取り入れていただき、今後の議論の叩き台にしていただくことを目指したものです。

そのため、最近の浄土真宗の事件に関して、私の意見をここで述べることはしません。

というか、この分野について、他の研究者の先生方レベルに研究が進んでいない私には、まだできません。

ただいずれにしても、はっきり言えるのは、この事件を機に、各宗派ともよりいっそう、それぞれがよりどころにする経論にはっきりある、差別的な記述を無視できなくなったことです。

さきに取り上げた源淳子氏の主張は、「宗教を絶対視せず、差別思想はそうとして受け止めて、現在の仏教教団であっても、現代に即した人権感覚を持つことが大切だ」というものです。

事実に客観的であるべき研究者として、正当な主張だと言えましょう。

しかし、宗祖への信仰を第一とする教団側が、「宗祖をはじめとする祖師たちが女性蔑視をしていた」とすぐに受け入れ、急速に方向転換することは難しいでしょう。

教団としての立場もありますし、先ほど少し述べたように、「そもそも中世の人物の思想に対し、どこまで現代的な価値観を持ち込んで批判して良いのか?」という問題もあるでしょう。

だからこそ、(あくまで私の推測ですが、)浄土真宗の上の方々も「女性差別として断言してはならない」と考え、パネルを外すことを命じたのだと思われます。

こういった浄土真宗教団のスタンスへの賛否は置いておき、いずれにしても私たちは今、もう少し慎重に、かつニュートラルに仏教思想に向き合い、それをどう扱うかを再考すべき時代にあるということは間違いありません。

繰り返しになりますが、私は、今後の仏教界の未来のためには、この問題は、研究者や僧侶だけではなく、檀信徒の方々をはじめ、一般の方々など、色々な方面に開示して、より開かれた議論をしていくべきものだと考えています。

ぜひあらゆる方に、この問題の内実や動向を知って、考えていただきたいと思います。

これが、本記事を書いた私の心からの思いです。

今回の記事が、その第一歩になれれば嬉しいです。

参考文献とお勧めの書籍

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎香川孝雄「法然上人の女人往生観」(『浄土宗学研究』8号、1975年)。

◎西口順子『女の力 古代の女性と仏教』(平凡社選書110、平凡社、1987年)。

◎福原隆善「法然上人の女人往生論」(『日本仏教学会年報』56号、1990年)。

◎平雅行『日本中世の社会と仏教』(塙書房、1992年)。

◎廣岡郁「法然教学における女性観」(『印度學佛教學研究』43‐2号、1995年)。

◎源淳子『仏教と性 エロスへの畏怖と差別』(三一書房、1996年)。

◎西口順子編『仏と女』(吉川弘文館、1997年)。

◎前田壽雄「法然の女性観をめぐって」(『真宗研究会紀要』32号、2000年)。

◎平雅行『親鸞とその時代』(法藏館、2001年)。

◎田上太秀『仏教と女性 インド仏典が語る』(東京書籍、2004年)。

◎野村育世『仏教と女の精神史』(吉川弘文館、2004年)。

◎源淳子編『「女人禁制」Q&A』(解放出版社、2005年)。

◎西口順子『中世の女性と仏教』(法藏館、2006年)。

◎田中雅一・川橋範子編『ジェンダーで学ぶ宗教学』(世界思想社、2007年)。

◎植木雅俊『差別の超克 原始仏教と法華経の人間観』(講談社学術文庫[2530]、講談社、2018年)。

◎源淳子「「東本願寺事件」・女性差別をないことに」(『女性学年報』40号、2019年)。

◎源淳子『仏教における女性差別を考える 親鸞とジェンダー』(あけび書房、2020年)。

◎源淳子『いつまで続く「女人禁制」 排除と差別の日本社会をたどる』(解放出版社、2020年)。

◎清水俊史『ブッダという男 初期仏典を読みとく』(ちくま新書1763、筑摩書房、2023年)。

◎大谷由香編『性なる仏教』(アジア遊学300、勉誠社、2025年)。

【お勧めの書籍】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。

◎源淳子『仏教における女性差別を考える 親鸞とジェンダー』(あけび書房、2020年)

著者の源先生は、本記事の後半で出てきた、パネルの取り外しをめぐる事件(パネル事件)の当事者です。

源先生は、仏教研究者、特にジェンダー問題の研究者であり、「仏教と女性」というテーマで、数々のご著書やご論文を書かれています。

この分野の第一人者です。

この本では、特に浄土教に焦点を当てて、浄土経典から親鸞や蓮如に至るまで、どのような女性蔑視的な発言が繰り返されてきたのかを分かりやすくまとめています。

また、源先生自身が被害を受けたパネル事件についても、その時の体験や、それを通して感じた思いなどについて、詳しく書いてくださっています。

この本を読めば、浄土教における女性蔑視の歴史をより詳しく学べますし、それだけではなく、パネル事件の顛末や、源先生の問題意識、真摯な思いにも触れることができます。

私自身、この本を読んで、仏教における女性差別問題について、深く考えさせられました。

「私はあまり興味がないから、一線を引かせてください」では済まされないのだと強く感じ、この分野について色々調べ、自分の頭で考えるようになりました。

自分が刺激を受けたということもあり、印象深い本の一つです。

「仏教と女性」というテーマに関心のある方には、ぜひ手にとっていただければと思います。

◎田上太秀『仏教と女性 インド仏典が語る』(東京書籍、2004年)

有名な仏教学者の田上先生が、仏教における女性蔑視の歴史を、古代インドから詳しくまとめてくださっています。

詳しめですが、あまり長くもなく、分かりやすく書かれていますので、スラスラ読めます。

さきに紹介した源先生の本は、浄土教がメインですが、田上先生は仏教一般を広く扱っているので、これを読めば、仏教における女性蔑視の歴史を全体的に理解することができます。

本記事も、この本から多くを学びました。

もっと詳しく学びたいという方に、お勧めの一冊です。

◎大谷由香編『性なる仏教』(アジア遊学300、勉誠社、2025年)

「仏教における女性差別の問題」に特化した本ではないのですが、最近、「仏教と性の問題」を学ぶ際に有用な書が出版されましたので、最後に紹介します。

女性差別の問題も含めて、広く仏教と性の関わりについて、中堅世代の気鋭の研究者の方たちがまとめておられます。

具体的な各部の構成は、以下の通りです。

「女性が出家すること/女性がさとること」

「性の超越と仏教」

「理想化される女性像」

「ルッキズムな仏教」

「仏典とともに生きる女性たち」

「僧と家族/僧の家族」

これだけ見ても、大変興味深い内容ばかりです。

一昔前までの研究では、ほとんど取り上げられなかった(ある意味タブーであった)ような内容も多く、そうした意味でも、画期的な本です。

実際に読んでみても、各論考とも大変関心をひかれるもので、私自身、仏教について、より多面的に理解できるようになったと感じています。

「女性蔑視の問題」も詳しく扱われていますので、本記事のおすすめ本の1つとして、挙げることにしました。

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押して応援していただけると、とても嬉しいです!

コメント