こんにちは!

学問ボウズです。

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

仏教の歴史と聞くと、懸命に真理を追究し、修行するお坊さま、学問と修行に没頭し、鍛錬し続けるお坊さまなどの、大変輝かしいもののように見えます。

しかし、実態はそうではありません。

歴史の中には、眼をそむけたくなるような内容もあります。

例えば、性の問題、暴力の問題など、色々あるのです。

これは、別に仏教だけに限った話ではありません。

キリスト教やイスラム教なども同じです。

現に、キリスト教やイスラム教は、その長い歴史の中で、争いや迫害など、現代では目を疑うようなこともたくさん行ってきたという歴史があります。

これについては、末尾の【参考文献】にも挙げている、島田裕巳先生の『殺戮の宗教史』(東京堂出版、2016年)などに詳しいです。

一応、以下にリンクを貼っておきます。

日本の僧侶でいうと、仏教伝来して以降、戒律を守り、清廉な生活をする素晴らしいお坊さまたちがいながら、破戒を繰り返す僧侶もいました。

特に、平安時代・鎌倉時代に盛んに行われていたのは、女犯(女性との性行為)だけではなく、なんと男色、特に子供相手の男色でした。

そもそも、仏教の根本的な戒律の中に、不邪淫戒(不道徳な性行為をしてはならないこと)というのがあります。

男色はこれを犯していることになりますから、男色は、仏教的には大変重い罪に当たるといえます。

しかし平安時代・鎌倉時代などのお坊さまたちは、当り前に男色を繰り返していたのです。

こういう歴史的事実に対して、「ひどい歴史だ。僧侶としておかしい!」と一蹴し、軽蔑して目を背けることは簡単です。

しかし学問や研究の立場からすると、目を背けては意味がないのではないかと思います。

当り前のことですが、ある物事をちゃんと理解するためには、全体像を見る必要があります。

仏教の歴史についてもそうです。

奇麗な面だけではなく、そういう色々な面も含めて知ることが、「日本仏教を理解する」ということだと言えましょう。

平安時代・鎌倉時代における僧侶の破戒(戒律破り)については、かつてはタブー視されることもあったのですが、近年、しだいに研究が進んできています。

特に、僧侶の女犯や妻帯などについては、「歴史的な事実」、ひいては「当時の一つの文化」として、そのありようや理由などを、客観的に考察する、重要な研究が行われてきているのです。

また最近は、比較的読みやすい解説書なども出版されています。

こうした近年の研究を踏まえ、本ブログでも、別記事で「日本仏教と妻帯の歴史」について、解説しています。

記事はこちらです↓

このように、近年の研究により、「日本において僧侶が妻帯とどのように関わってきたのか」については、少しずつ、研究者をはじめ一般の方も、客観的に理解することが比較的しやすいという状況になってきました。

しかし、その一方で、古代・中世における男色、特に子供相手の男色については、その内容の受け入れがたさもあってか、あまり学びやすい状況にはなっていません。

もちろん、このテーマについて、触れられることはあります。

しかし、その際には、当時の男色について、その事象を一部だけ抜粋して、YouTubeやサイトなどで、単にいかがわしい話や面白話として紹介するというケースが多いです。

しかし、男色は当時の文化的現象というべきものです。

そのため、単に面白話として楽しむのではなく、

僧侶たちが、子供相手の男色として具体的にどういうことをしていたのか?

いったいなぜなのか?

など、より広い視野から客観的に理解する必要があると思われます。

また、この時代の男色は、後代の仏教の新たな動きに繋がるという歴史的意味もあり、日本仏教の展開の流れを理解するうえでも、重要な要素です。

繰り返しになりますが、興味本位で一部をかじったり、現代的な視点から糾弾するのではなく、全体像を踏まえていく必要があると考えられます。

以上のような問題意識のもと、今回は、

古代・中世において、実態として、どのような男色が行われていたのか?

その思想史・歴史上における意味は何なのか?

についてお話します。

内容が特殊ですので、「お坊さんが子供相手に男色していたなんて受け入れがたい。読みたくない」という方は、無理して読む必要は全くありません。

しかし、最後まで読んでいただければ、日本仏教について、その輝かしい面だけではなく、眼をそむけたくなるような面をも踏まえた、より複合的な理解をすることができます。

皆様の日本仏教理解の解像度が格段にあがることは間違いありませんので、もし関心のある方は、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。

では、やっていきましょう!!

僧侶の男色の実態

今から、日本仏教における男色の実態について、掘り下げて見ていきます。

整理しやすくするため、①誰が、②いつから、③どのように、という流れで順に説明していきます。

まず、①誰が、ということから見ていきましょう。

すなわち、「どのような僧たちが男色を行ったのか?」という問題です。

数十年前までの研究では、位が高い一部の僧侶においてのみ、男色が行われていたと考えられてきました。

しかし、最近の研究では、新たな資料から、もっと広範囲の多くの僧たちが行っていたことが指摘されています。

その一例を御紹介します。

宗性(1202年~1278年)という僧侶が残した資料があります。

宗性は、鎌倉時代に、奈良の東大寺で、華厳宗の重鎮として活躍した人です。

宗性はある誓いを立てて、自身の願文に、その内容を書き記しています。

(願文とは、立てた誓いの内容を記した文書のことです。)

その願文には、「これまでに95人と男色を行ってきたが、100人は超えないように、今後は少し控えるようにしたい」と書いてあります。

これは1237年の、宗性が36歳のころの願文です。

宗性は後に大変偉くなる僧侶ですが、このときはまだ若手の立場です。

そのため、僧侶としての位もまだ、並みの中級レベルの僧でした。

いずれは社長になる人が、まだ若手で平社員をやっている頃のようなイメージです。

そのため、宗性の例からは、大して位も高くない中級レベルの僧が、36歳の時点で、すでに95人と関係を持っていたことがはっきりと分かります。

となれば、上級レベルの僧だけではなく、中級レベルの僧たちにまで広く男色は行われていた可能性が高いのです。

皆様の中には、「一部の上級の僧侶が男色行為をしていた」と聞いただけでも、「えー、お坊さんがそんなことするなんて…」と思う方がいると思います。

しかし、実態はそれをはるかに超えて、「より広い階層のお坊さんが、かなりの規模で男色を行っていた」といえるのです。

こうなると私たちは、このような歴史的事実に、現代的な僧侶のイメージを取っ払って向き合わなければならないでしょう。

すなわち、昔のお寺では男色が一般的であり、それが予想外に広がっていたということを、当時の歴史的事象として認識する必要があるのです。

ちなみに、ここで補足をしておきますと、男色をしていたのは、僧侶たちだけではありませんでした。

古代・中世には、貴族や武士たちにも、男色は広まっていました。

例えば、有名な藤原頼長(1120年~1156年)の日記である『台記』には、彼の男色関係が赤裸々に記されています。

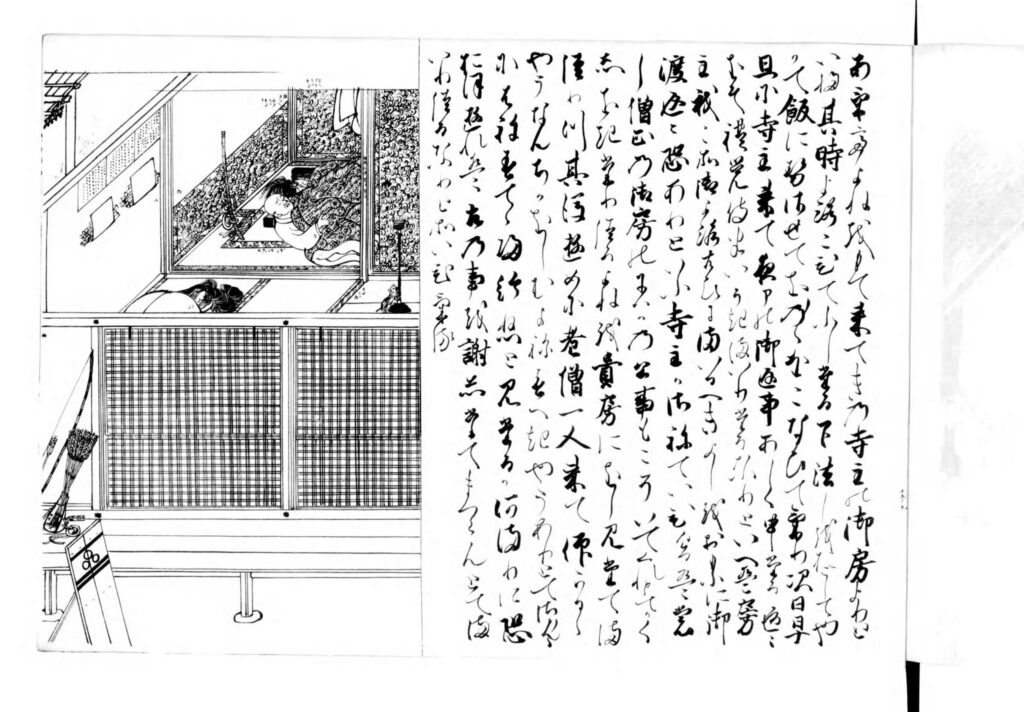

『台記』写本(年代未詳)

【『台記』(国文学研究資料館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200036137】

例えば、「初めて成雅朝臣と通じた」などと、男色を行ったことが明確に書かれてあります。

また、その相手の数も多く、「貴公子を相手とした男色に限っても、7人にのぼる」といわれています。

また、時代はくだりますが、有名な戦国武将の武田信玄(1521年~1573年)も男色をしていたという記録があります。

これについては、もう大変有名ですね。

以上を踏まえれば、男色は僧侶だけの事象ではなく、古代・中世の日本全体で広く行われていた文化であるといえます。

また、こうした日本全体に共通する風習が、僧侶たちの世界(仏教界)にも流れこんできて、その結果、僧侶においても男色が常習化したのだと考えられます。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎男色は、僧侶や貴族など、古代・中世の日本全体で広く行われていた。

男色は、当時の文化だったといえる。

では次に、「僧侶集団の中で男色が浸透していったのは、いったいいつからなのか?」ということを見ていきましょう。

僧侶の男色はいつから始まったのか?

②「僧侶の男色はいつから始まったか?」については、まだよく分かっていないところがありますが、現在の有力な学説では、「おそらく11世紀にはもう一般的になっていただろう」とされています。

その理由はなぜかというと、10世紀の終わりごろから11世紀の初めごろに撰述された文献に、「当時の僧侶たちが男色をしていた」ということを示す記述が、いくつか見えるからです。

その一例を御紹介します。

恵心僧都源信(942年~1017年)が撰述した、『往生要集』(985年)に注目してみましょう。

『往生要集』は、日本仏教、特に日本の浄土教に、大きな影響を与えた、有名な文献です。

【Wikimedia Commonsより(File:Genshin-gazo.jpg – Wikimedia Commons)】

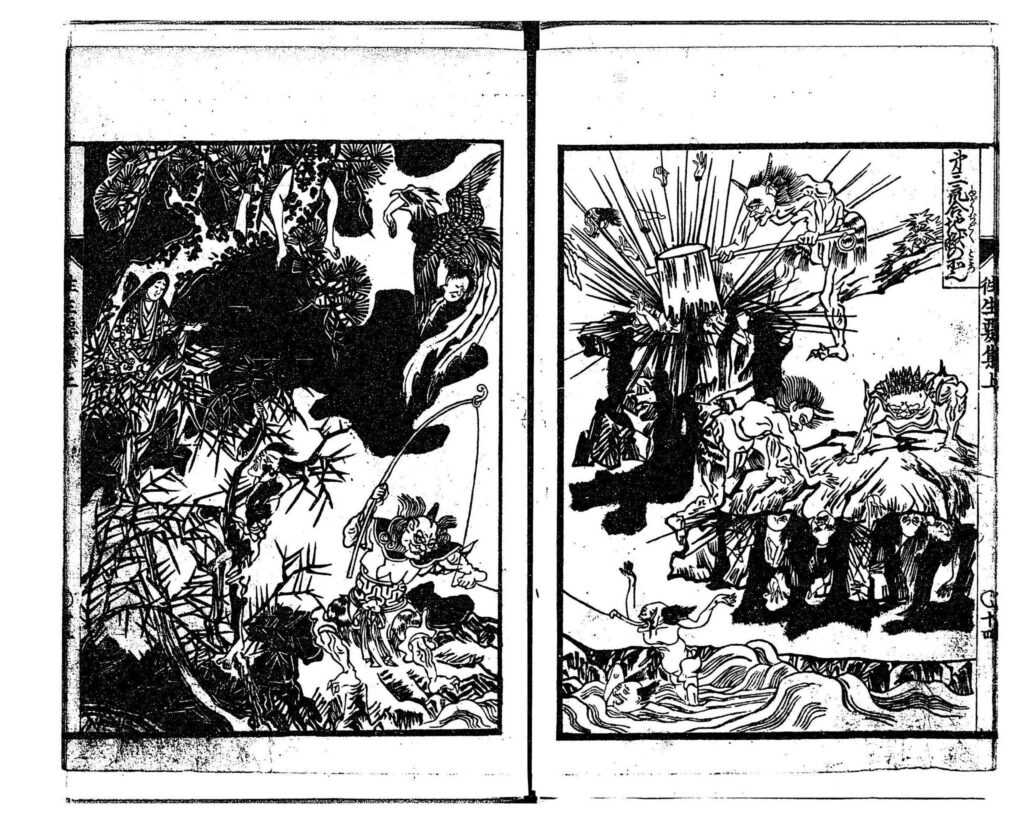

『往生要集』大文第一(第一章)では、地獄を主題として、その具体的なありようや、そこに堕ちる原因となる行為などについて、詳細に説明しています。

その中で源信は、「衆合地獄」という地獄に堕ちる原因について、次のように述べています。

「衆合地獄には、他人の子供を奪い、性交を強制して、叫び啼かせた者が堕ちるのだ。

また、男同士で性交を行った者が堕ちるのだ」

と。

【源信 著『往生要集 : 和字・絵入』巻之上,風月堂等,明16.10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/820024 (参照 2024-09-10)】

ここで源信は、「子供との性交や男色は、衆合地獄に堕ちる理由になる」ということを、明確に示しています。

また、「衆合地獄に堕ちないよう、そのような行為を控えなさい」と、こうした行為を誡め、いわば警告しているのです。

(衆合地獄とは、上掲の画像に見えるように、鉄山や大石におしつぶされたり、鬼に臼の中でつかれたりする、激しい苦しみを、想像もつかない長い時間受け続ける地獄です。)

これを踏まえると、源信がこのような警告をしないといけなかったほど、当時において男色が普通になっていたと考えられます。

また、『往生要集』の他にも、11世紀の初めごろに、僧侶たちが子供相手の男色をしていたことが窺える資料は、いくつか存在します。

近年の研究では、このようないくつかの記録を踏まえ、「おそらく11世紀には、僧侶の男色がもう一般的になっていた」と見なしているのです。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎平安時代の中頃には、僧侶が子供相手に男色をしていたことが窺える資料が散見する。

そのため、おそらくもう11世紀には、僧侶の男色が一般的になっていたと考えられる。

男色の相手 ―童子・稚児とは何か?―

では次に、③「どのように行われていたのか」、具体的には「誰を相手にしていたのか」ということを見ていきましょう。

男色の相手は、基本的に決まっていました。

もうさきほどから述べてきたように、子供です。

では、その子供とは、具体的にどのような子どもだったのでしょうか?

詳しくいえば、お寺にいて、お坊さんに使える童子とか稚児とか呼ばれる、10~15歳頃の男児です。

別の機会に詳しく解説したいと思いますが、古代・中世のお坊さんのうち、一定数は、女犯も平気で行っていました。

しかし、仏教には、「淫らな性行為をしてはいけない」という大原則(冒頭に触れた不邪淫戒)があります。

そのため、女性を寺内に連れ込んで、平然と性行為をするというわけにはいきません。

あくまでお寺の外で、こっそりと行う必要があったのです。

その一方で、童子は常にお寺にいます。

もっといえば、常に僧侶の傍にいて、世話をしてくれるのです。

そのため、状況的に見ても、童子は、非常に性行為の相手にしやすい存在でした。

童子相手の男色が広まった背景には、こういう環境的・状況的な理由もあったといえます。

ここまで、童子という語を使って説明してきましたが、ここで少し立ち止まって、童子について、もう少し確認しておきたいと思います。

皆さんは童子と聞いて、イメージが湧くでしょうか?

童子は現代には見られない存在ですので、もう少し詳しく説明しましょう。

童子とは、10代の男児だということを先ほど述べましたが、より具体的にいえば、長い髪を結い、化粧をし、おはぐろを付けた男の子です。

髪が長いので、容姿としては、まるで女性のような童だといえます。

そこまで言えなくても、少なくとも中性的な存在だと見ることができます。

童子は、普段は師である僧侶に使え、配膳や給仕をし、舞や琴などによって師を楽しませていました。

また、お寺で法要があるときには、着飾って、舞を舞い、法会の場に彩りを添えます。

そして、夜は添い寝をして男色の相手となるのです。

このように童子は、大変多くの役割をこなす、寺院になくてはならない存在だったといえるのです。

文章の説明だけでは少し伝わりにくいかと思いますので、童子の姿を実際にお見せしましょう。

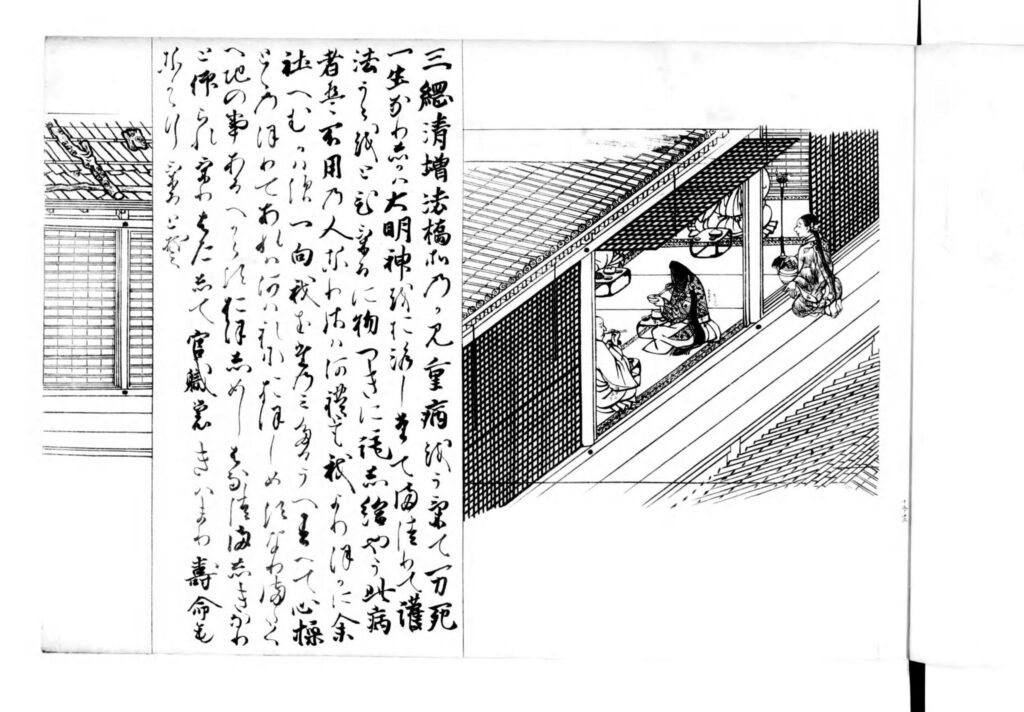

『春日権現験記絵』(1309年)という、中世の絵巻があります。

これは、藤原氏の氏神である春日神(春日権現)の霊験を描いた鎌倉時代の絵巻物です。

『春日権現験記絵』巻15には、童子の姿がはっきりと見えます。

『春日権現験記絵』巻15。右手にひかえているのが、お付きの稚児です。

【田中有美 編『春日権現験記絵巻』第15,芸艸堂支店,大正9-10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1014508 (参照 2024-09-10)】

上に挙げた絵巻の場面のうち、右側の廊下にいて、膝を付いて控えているのが童子です。

部屋では師の僧侶が食事をしています。

この童子は、師の食事の際に、給仕をしているところです。

童子の姿を見ていただければ、長い垂れ髪であり、女の子のようにも見えることに驚かれることと思います。

これが、童子の実際の姿です。

この他に、中世の絵画資料などにも、童子を描いている場面が散見します。

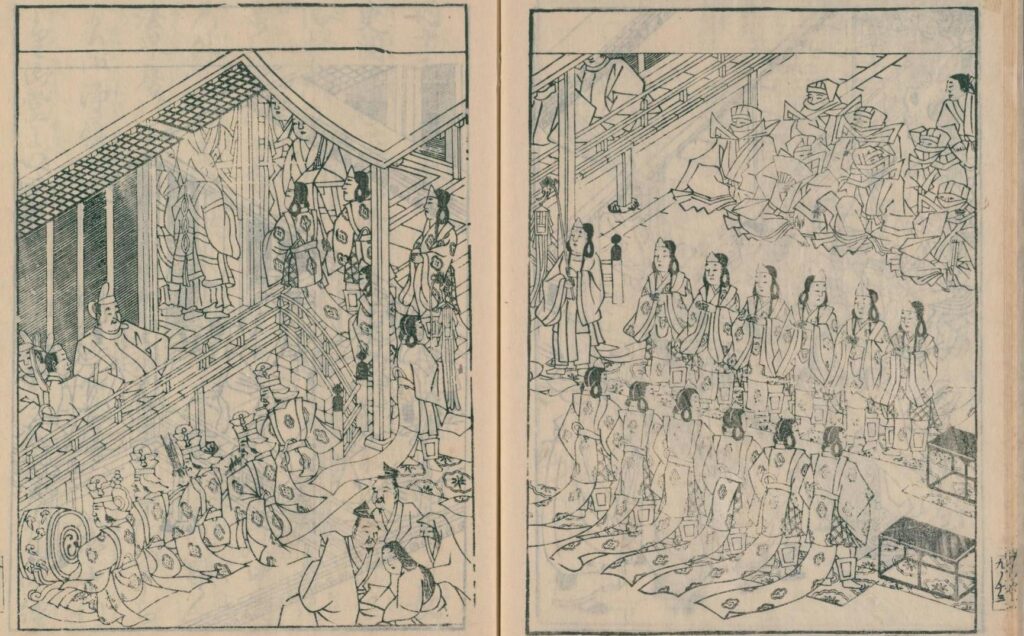

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[5],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583364 (参照 2024-09-20)】

上の画像は、鎌倉期末期に制作された、浄土宗の開祖法然(1133年~1212年)の生涯を記した絵巻(『法然上人行状絵図』)です。

中央に、童子が整列して、法要に参加しているのが見えます。

ここでも、童子が女の子のようにも見えることに驚かれるでしょう。

さきほど私は、「童子は中性的な存在だ」と述べましたが、これらの絵を見ると、納得していただけると思います。

当時の僧侶たちは、童子という存在が必要不可欠であったようです。

現に、1355年に書かれたある資料には、次のような童子への思いが記されています。

「童子は、仏教の伝統を継ぐ大切な後継者である。

それと同時に、冬の寒さや老後の寂しさを埋めてくれる、慰め相手でもある。

同穴の昵びをとらないのであれば(=童子相手の男色をしないのならば)、性欲がたまり、修行に励むこともできない」

と。

童子が、師から仏教の教えを継ぐ後継者として重要なのは、当然のことだといえます。

この資料で注目すべきは、「寂しさを埋める」、さらには「同穴の昵び」と表現するなど、当時の僧侶が、色々な理由で童子の存在を重視し、必要視していたことです。

この資料からは、そのことがよく分かりますね。

また、当時の僧侶が稚児を大変重視していたことは、ほかの記録からも窺えます。

それはすなわち、美少年の奪い合いが頻繁に行われていたことです。

僧にとってみれば、自分の身辺の世話をさせ、常にそばに置き、ひいては男色の相手とするのであれば、「やはり美しい少年が良い」というのが、共通認識でした。

そのため僧侶は、美しい男児を見ると、「自分のもとで稚児になるように」と口説いたり、無理やり奪ったりしていました。

例えば、『きのうはけふのものがたり』(近世初期に成立した、笑話の集成)には、大金をわたす約束で少年を口説いた、高野山の僧侶の話が見えます。

また『吾妻鏡』(鎌倉幕府が編纂した幕府の歴史書)には、

「熊野山の僧兵は、伊勢志摩で強奪を繰り返している。

彼らは金品だけではなく、美少年も強奪しているのだ」

と記録しています。

また、中には、人買いから美少年を金で買う僧侶などもいたようです。

現に、「僧侶が人買いから、少年たちを買い取った」という記録も散見します。

その上、寺に伝わる名物を売り、木を切って材木を作るなどして、美少年を買うための金をつくる僧侶もいたほど、僧侶たちは外見の良い少年に執着していたのです。

以上のように、僧侶たちが苦労して美少年を手に入れていたことを踏まえると、各々の僧侶が童子を大切に育て、手元に置いて可愛がり、男色の相手とするのは、ある意味で当然といえましょう。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎僧侶の男色の相手は、お寺にいて、大人の僧侶に使える童子や稚児などと呼ばれる、10~15歳頃の男児であった。

◎稚児は、髪を伸ばし、女性のような姿をしていた。

すなわち、童子は中性的な存在だったのである。

◎僧侶たちは、稚児を大変重視し、外見の良い男児(美少年)を自分の稚児にしようとしていて、時には奪ったり、大金を払って買ったりなどもしていた。

以上、色々述べてきましたが、総じて昔の寺院では、童子を相手とした男色が一般的となっていたことを深く知っていただけたと思います。

次からは具体例を紹介していきたいと思います。

具体例を見ることで、当時の男色のありようについて、よりイメージを持って理解していただけるでしょう。

ただし、全ての例を挙げていると切りがありません。

そのため、数例ピックアップして挙げることにします。

僧侶の男色の具体例

宗性

まず、さきにも少し触れた宗性の例を見ていきたいと思います。

さきに、宗性が36歳の時、「95人と関係を持ったので、少し控えたい」という誓いを起こしていたことを紹介しました。

これについて、もう少し掘り下げていきます。

宗性の願文の内容を、もう少し詳しく紹介すると、以下の通りです。

「私は現在までで、95人と関係を持っている。

男を犯すことが100人以上にはならないよう、今後は淫らな欲求を控えるようにしたい。

また、亀王丸以外には、愛する童子を作らないようにしよう」。

この願文からは少なくとも次の二点が分かります。

宗性は、この年齢(36歳頃)で、100人近くの、大変多くの男性と関係を持っていたこと。

その中でも、亀王丸という童子を特に愛していたこと。

ちなみに、95人という数はあまりに多いです。

宗性が1人で数十人に及ぶ童子を持っていた(弟子としていた)とは考えられません。

そのため、「宗性は自分の童子だけではなく、他の僧侶のもとにいる童子とも関係を持っていたのではないか」といわれています。

また、ここで興味深いのは、宗性がこれだけ多数の男色を行いつつ、「今後は少し控えよう」という意識も持っていることです。

何がそうさせたのか、気になるところですが、現段階ではあまりよく分かりません。

しかし、宗性はここで、「今後は控えたい」としつつ、「100人以上にはならないように」とも述べています。

言ってみれば、「100人までは淫欲してもかまわない」というような書きぶりでもあるわけです。

(皆様の中には、「あと5人は良いんかい」とツッコんだ方もいるかもしれません。)

なぜ宗性が、「あと5人は良い」と考えたのかについては、「100がきりの良い数字だったから」とか、「やめる前に、数人くらいとは男色をしたかったから」とか、色々考えられますが、宗性がはっきりと書いていないので、よく分かりません。

いずれにしても、90人以上と男色をしていることや、「今後、一切男色はしない!」という誓いではないところから、当時において男色がそれほど恥ずべきものではなかったということが読み取れますね。

以上のように、宗性という一人の例を見るだけでも、当時の仏教界における男色が、まさに私たちの想像をはるかに超える、大変な規模のものだったことが分かるのです。

紀伊寺主

次に、紀伊寺主という人物を御紹介します。

これはエピソードというより、絵が残っているため、ぜひ見ていただきたいと思い、取り上げることにしました。

先ほどもご紹介した、『春日権現験記絵』から、一つの絵を紹介します。

『春日権現験記絵』の以下の絵には、紀伊寺主が誰かと寝ている姿が描かれています。

【田中有美 編『春日権現験記絵巻』第15,芸艸堂支店,大正9-10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1014508 (参照 2024-09-10)】

奥の布団で、頭を丸めた僧侶(紀伊国主)と、白い顔をこちらに向けた女性のような姿をした人が、2人で寝ていますね。

一昔前の研究では、これは、僧侶が女性と一緒に寝ている姿だと考えられてきました。

しかし、近年の研究によって、添い寝をしているのは実は童子であることが明らかになりました。

すなわち、童子が、夜に僧侶の相手をするために、男でありながら女性の姿をして、添い寝をしているのです。

さきにも述べたように、『春日権現験記絵』とは、藤原氏の氏神である春日神(春日権現)の霊験を描いた絵巻物です。

興福寺の僧侶たちもその編集に関わり、完成した際には、春日大社に奉納されたといいます。

すなわち、『春日権現験記絵』は、春日神や春日大社と深く関係する、大変神聖な書物なのです。

(上に絵を紹介したように、)『春日権現験記絵』という神聖な書物に、僧侶が童子とともに布団に入る姿が、何も隠すことなく描かれているわけです。

ここからも、当時において男色が当り前だったことが分かりますね。

また、この絵には、もう一点、興味深いポイントがあります。

この絵では、童子がもはや完全に女性のような姿をしていますよね。

一昔前までの研究で、これを女性と見間違ったように、添い寝をしている童子は、女性か男児か、大変区別しにくくなっています。

これは、紀伊国主が、あえてそうさせているのだと考えられます。

また、このような事例は、紀伊国主だけに当てはまるものではありません。

実態として、多くの僧侶たちが、稚児に化粧させてから男色を行っていたと考えられます。

例えば、『雍州府志』(山城国(京都府中・南部)の地理誌。1684年に成立)には、稚児が化粧をすることについて述べ、そのはじまりについても記しています。

すなわち、

「後白河院(1127年~1192年)が男色を重んじたため、貴族が女性のような化粧をした。

それにならって、僧侶も稚児に化粧をさせるようになったのだ」

と記しているのです。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goshirakawain.jpg?uselang=ja)】

この説明にどのくらい信憑性があるかは、まだよく分かっていません。

そのため、

この記事にある通り、後白河法皇の男色の影響で、僧侶も童子に化粧をさせるようになったのか?

あるいは別の起源があるのか?

また、僧侶が童子に化粧をさせるようになったのはいつからなのか?

などについては、今後の研究で解明されるのを俟ちたいと思います。

いずれにしても、少なくとも『春日権現験記絵』の時点では、「僧侶が、稚児に化粧をさせてから男色を行う」ということが、ある程度浸透していたといえるのです。

これも、当時の男色の具体的なありようとして、興味深い点です。

『稚児草紙』

最後に紹介したいのは、『稚児草紙』という絵巻物(1321年までに成立か)です。

『稚児草紙』には、5人の童子の物語が色々と記されています。

その各場面には、鎌倉時代の醍醐寺(京都市伏見区にある、真言宗醍醐派の寺院)で、僧侶たちが稚児とどのような男色を行っていたかが、赤裸々に記されています。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chigo_no_s%C5%8Dshi_%E7%A8%9A%E5%85%90%E4%B9%8B%E8%8D%89%E7%B4%99_(Book_of_Acolytes)_(BM_2013,3001.1_46).jpg?uselang=ja)】

その赤裸々度合いは、今まで紹介してきたような他の資料とは、一線を画すものです。

例えば、男性の性器が露骨に表現されていますし、僧侶と稚児の性交の様子がまざまざと描かれています。

これは絵巻ですので、絵で露骨に描いているわけです。

中には、ここで書くのもはばかれるくらいの内容もあります。

これは現在、その生々しいシーンの一部が、ネットで見られるようです。

実際に見ていただいた方が分かりやすいと思いますし、文章で伝えるのはためらうほどの内容ですので、ここではひとまず、『稚児草紙』の存在を紹介するだけにしておきます。

(関心のある方は、「稚児草紙」で検索して見てみてください。)

その他の例

上で挙げた3例以外にも、男色の具体例はまだまだあります。

要点だけ記す形で、あと数例だけ、挙げておきたいと思います。

有名な一休さんがいますね。

正確には、禅宗の一休宗純(1394年~1481年)です。

一休宗純も、美少年を愛し遊んでいたと言われています。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Ikky%C5%AB_by_Bokusai.jpg?uselang=ja)】

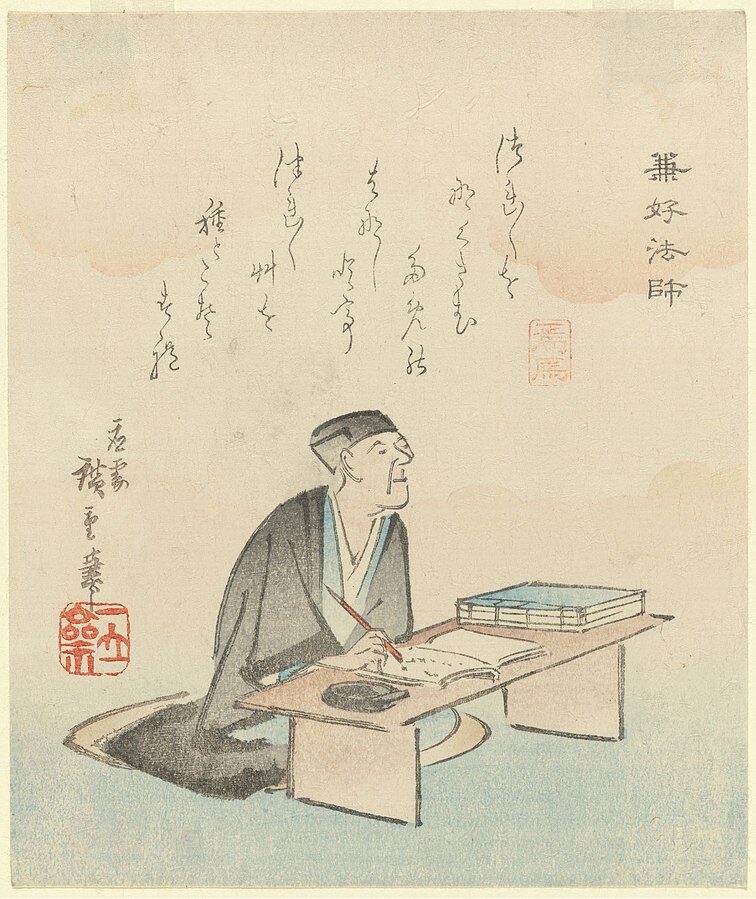

また、国語の授業で慣れ親しまれている、『徒然草』(鎌倉末期の随筆)という有名な書がありますね。

その作者で知られる吉田兼好(1283年頃~1352年頃)は、命松丸という愛する稚児を抱え、彼を相手に男色行為をしていたといいます。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Painting_of_Yoshida_Kenko_by_Utagawa_Hiroshige.jpg)】

この他にも、読んでいる経典に、「児尻舐、児尻セう、尻」という字と、稚児の姿を落書きした僧侶の例など、挙げるときりがありません(この僧は、修行中なのに、「稚児の尻を舐めたい」と思ってしまったのですね)。

いずれにしても、このような具体例に触れることで、当時における僧侶の男色の生々しさ、そしてその規模の大きさ、当り前さを、より深く感じていただけたと思います。

とはいえ、僧侶の男色は全面的に肯定されていたのかといえば、そうではないようです。

さきほど触れたように、源信『往生要集』では誡めていますね。

また、鎌倉期の法相宗の僧侶である良遍(1194年~1252年)は、建長3(1251)年に『良遍遺誡案』を執筆し、そこでは男色を厳しく禁じています。

このように、どの時代にも、男色を咎める僧侶もいたのだと思われます。

しかし、逆に言えば、こうして禁止しなければいけないほど、常習的に行う僧侶も多くいたということです。

大多数の僧侶が男色を積極的に行いつつ、その一方で一部が咎めるというような、2つのタイプの僧侶が入り乱れる状態が、ずっと続いていたのではないかと思われます。

以上の内容で、もうお腹いっぱいかもしれません。

しかし、ここで終わっていたら、単に男色に関する情報提供に過ぎません。

ここまでの話はあくまで準備段階です。

ここまで確認してきたことを踏まえ、最後に、

日本の平安・鎌倉時代における僧侶の男色が持つ歴史的・思想史的意味は何なのか?

また、私たちは過去の僧侶たちの男色をどのように捉えるべきなのか?

考えていきましょう。

これを考えるために、ここまでかなり踏み込んで男色の実態についてお話してきたので、ぜひ最後までお付き合いください。

平安・鎌倉時代における「僧侶の男色」の歴史的・思想史的意味

新たな仏教運動の母体

古代・中世における僧侶の男色は、単に面白話ではありません。

そこには、ある重要な思想史・歴史的な意味があります。

大きく2つに分けて、説明していきたいと思います。

一点目は、鎌倉時代の新たな仏教運動の母体となったことです。

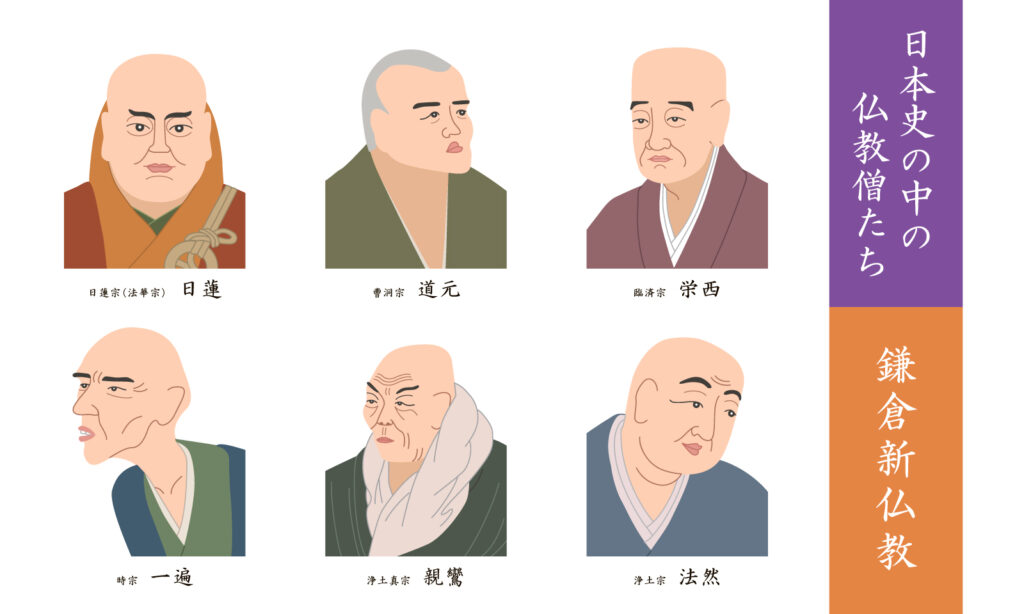

鎌倉時代には、法然(1133年~1212年)や親鸞(1173年~1263年)、日蓮(1222年~1282年)や道元(1200年~1253年)などによって、それまでにはなかった新たな仏教理解が生まれました。

いわゆる、「鎌倉新仏教」といわれるものです。

その結果、浄土宗や浄土真宗、日蓮宗や曹洞宗などの、今に伝わる新たな宗派が連続的に成立することになりました。

鎌倉時代は、日本仏教の一つの転換点だったのです。

一昔前までは、この時代の新たな仏教(新宗派)、すなわち「鎌倉新仏教」は、日本仏教史の中で、特に高く評価されてきました。

しかし、近年では、鎌倉時代の仏教をどう評価すべきかが再検討され、それ以前の旧来の宗派も含めた、新たな鎌倉仏教論が論じられています。

すなわち、「新宗派だけではなく、もとからあった旧来の宗派も含め、仏教界全体で活発な運動が起こった時代だ」と、新宗派に偏らない、鎌倉仏教の位置づけの見直しが行われているのです。

これは大変重要なテーマですので、別の機会に詳しく解説することにします(本記事ではこれ以上踏み込みません)。

ここでおさえておいていただきたいのは、「鎌倉時代には、新宗派や旧来の宗派を問わず、全体として新たな仏教運動が起こった」ということです。

これだけ理解していただいたら、本記事ではひとまずOKです。

鎌倉時代に起こった新たな仏教は色々ありますが、男色との関わりから、2つを取り上げたいと思います。

まず、戒律を復興させようとする運動です。

鎌倉時代には、破戒が当然となっているという現状を嘆き、「釈尊(お釈迦様)に立ち返り、戒を守ろう!」という、戒律をもう一度盛り上げようとする大規模な運動が起きました。

すなわち、「戒律復興運動」です。

その中心となったのが、真言宗の実範(生年未詳~1144年)や律宗の叡尊(1201年~1290年)などの、いわゆる「旧仏教」(従来から存在した宗派)の側の僧侶たちです。

【土佐秀信 画『仏像図彙』五,武田伝右衛門,明治33. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/3442145 (参照 2024-09-10)】

第二に、戒律を守れないという自覚から生まれた、他力を非常に重視する信仰です。

この代表例は、親鸞の開いた浄土真宗です。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ShinranShonin.png)】

親鸞は、「戒など守れない」という破戒の認識を持ち、さらには、それにとどまらず、「そもそも戒を守っているような人が、この時代にはもういない」という無戒の認識まで持っていました。

そして、「このような、戒律を守ることからかけ離れた私たちは、阿弥陀仏にただ任せるしかない」という、他力の信仰を主張したのです。

これは、戒律の守れなさを深く認識するということなので、「戒律復興運動」とは逆の運動だといえます。

では、なぜ、こういう相反する運動がこの時代に起こったのでしょうか?

またこの2つの運動は、どちらも当時の多くの人々に賛同され、大規模な運動・信仰となりましたが、それはいったいなぜなのでしょうか?

皆さまの中にも、こういった重要な問いが湧いてきているかと思います。

ここで、ようやく男色との関わりが出てきます。

具体的にいえば、これらの問いに対する答えを、男色という観点から考えることができるのです。

さきほど確認してきたように、鎌倉時代に入る頃には、男色が当たり前になっていました。

言い換えれば、男色が当たり前になるほどの、行き過ぎた破戒行為が広まっていたのです。

その結果、そうした現状を問題に感じて、新たな運動を起こそうとする僧侶が登場したのです。

それが、今挙げた、「戒律復興運動」と「他力への信仰」という、2種の運動や信仰なのです。

「戒律復興運動」は、「自力で戒律を取り戻せ」と主張する運動です。

一方、「他力への信仰」は、「無戒の身であることを自覚し、ただ仏の力にまかせなさい」というものです。

「戒律復興運動」と親鸞の教えとは、結論としては、正反対のベクトルだといえます。

しかし、この2つの新たな仏教運動は、「戒律がこの時代にはもはや守られていない」という、同じ認識や問題意識から始まっているといえましょう。

すなわち、この2つの運動は、男色をはじめとする深刻な破戒の現状があったからこそ、生まれたものだといえるのです。

日本独自の新たな仏教儀礼の誕生

2点目は、男色文化が、新たな仏教儀礼や信仰を生み出したことです。

言い換えれば、古代・中世の男色が、その後の仏教に、新たな一面を生み出したのです。

では、それは何かというと、稚児灌頂です。

稚児灌頂とは、灌頂(仏の智慧を象徴する水を頭頂に注ぎ、仏との縁を結ばせる儀式)を受けた稚児を、神々や菩薩の化身(仮に現した姿)、すなわち聖なる存在に見立てて、それと交わる儀式です。

言い換えれば、「聖なる稚児に交わることで、僧侶自身も聖なる存在に近づける」という信仰に基づき、そうした目的によって行われる儀礼です。

このような儀礼がいつから始まったのかについては、はっきりとは分かっていません。

ただ、いずれにしても、いつしか、日本でこうした独自な文化・儀礼が生まれ、浸透していったのです。

ここで何がポイントとなるかについて、もう少し詳しく述べておきます。

本記事ではここまで、主に、僧侶が男色を女性との性交の代替として、堕落行為として行っていたという説明の仕方をしてきました。

しかし、単にそうとは言い切れない面もあるということです。

少なくとも稚児灌頂を行った僧侶たちは、「稚児との男色を通して聖なる存在に近づこうとする」という目的を持っていました。

すなわち、僧侶たちは稚児を相手とする男色を、仏道修行として必要としていたという面もあるのです。

このことは、男色の持つ文化的・思想的意味として重要です。

「稚児との男色を通して、聖なる存在に近づこうとする」ということについて、もう少し具体的に説明します。

これについては、稚児灌頂の具体例を見ると、よく分かります。

稚児灌頂を伝える中心的な資料である、『弘児聖教秘伝私』という文献では、

「忍びがたい時は、稚児によって煩悩をおさえるべきである。

なぜなら、稚児は菩提山王という神がこの世に降りてきた姿であるからだ。

だからこそ、稚児を持つ者は、はやく悟りを開くことができる」

と述べています。

この記述が何を言わんとしているのか、少し分かりにくいと思いますので、補足しておきます。

そもそも、仏性(仏になるためのもと・種)を開発し、仏となるためには、善行に励み、煩悩(私たちを悩まし、誤りに導く、不善でけがれた心)を消さなければなりません。

しかし、煩悩を消すというのはなかなか難しいことです(現代の私たちも、よほど徳の高い人でない限り、怒りや貪り、嫉妬の心を起こすなど、煩悩だらけですよね)。

だからこそ、煩悩を消す方法として、稚児の力を借りることが大切なのです。

なぜ稚児に頼るのかというと、「稚児は菩提山王が、この世に降りてきた姿だ」と言われているように、稚児は単なるこの世の美少年ではなく、聖なる存在が衆生を救うために現した仮の姿でもあるからです。

聖なる存在としての稚児と肉体的に交わることは、神々や菩薩と交わることを意味します。

だからこそ、僧侶の心にあふれ出た煩悩の火を消し、修行を進めることができるということです。

以上のように、男色が盛んに行われるという状況の中、男色行為を仏道修行と見なす立場も生じていました。

すなわち、「男色によって自らの修行の段階が上がり、自らが聖なる存在になれる」という信仰まで生まれていたのです。

こうした稚児灌頂という歴史的事実に触れて、「変なこじつけだ。私は受け付けない」と思われる方も多くいらっしゃると思います。

どう思われるかは人それぞれあって良いですが、いずれにしても、こうした思想・儀礼が過去にあり、信仰を集めていたということは、歴史的事実として重要です。

もちろん、当時には、男色を行う言い訳として、稚児灌頂という説を示した人、言い換えれば、稚児灌頂にかこつけて、盛んに男色を行った人もいたでしょう。

しかし、その一方で、僧侶の中には、本気で「稚児=神や菩薩の化身」ということを信じて、自身の修行を進めるために、(この表現が適切かは分かりませんが)真剣に男色を行った人もいたと思われます。

これを踏まえると、私たちはもはや古代・中世の僧侶による男色を、単なる堕落行為として片づけるわけにはいかないでしょう。

単に現代的な眼で見て、軽蔑するだけで済ませるなどしていては、日本仏教の本質を見誤る恐れがあります。

「稚児灌頂」については、小児との性行為と修行が結びつくという、日本仏教独特の思想として理解し、「こうした創造力豊かな、(もっと言えば豊か過ぎる)思想の淵源には、いったい何があるのか?」という、思想研究の観点から、さらに掘り下げていくべきなのです。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎平安時代における男色の一般化は、後代に大きな影響を及ぼした。

◎第一に、鎌倉時代における「戒律復興運動」や「他力への信仰」という、鎌倉時代における、新たな仏教運動の起点となったことである。

◎第二に、稚児灌頂という、新たな思想や儀礼を生んだことである。

◎平安・鎌倉時代における僧侶の男色は、それ自体は単なる僧侶の堕落に見えるかもしれないが、日本仏教史全体を踏まえて考えると、重要な意味を持つ事象だといえる。

最後に

冒頭に述べたように、男色は不淫戒を犯すことですから、本来は仏教的に大変重い罪だといえます。

しかし、本記事で詳しく見てきたように、古代・中世の僧侶たちは、平然と行っていたわけです。

10歳ごろの男児を、僧侶が犯していたというのは、今の価値観からすると、いわば児童虐待であり、おぞましいものだと言えるでしょう。

しかし、男色は、単なる僧侶の堕落でまとめることができるようなものではありません。

その枠にはおさまりきらないのです。

本記事で詳しく見てきたように、男色は、当時の僧侶、ひいては社会全体の文化やたしなみというべきものであり、後代の仏教の思想や儀礼にまで影響を及ぼした、日本仏教において大変大きな要素だったのです。

男色を、「恥ずべき歴史」として軽蔑するのではなく、広まっていた大きな文化だったということを認めることで、メタ的な研究が進みます。

さきに述べた「鎌倉時代の新たな仏教運動」との関連に着目して考えるのは、その一例だといえましょう。

今後は、

「ではなぜ男色文化が生まれたのか?

その背景には何があったのか?」

という、メタな観点からの研究が、いっそう進むと思われます。

ちなみに、現在の研究では、この問いについては、まだあまりよく分かっていません。

「平安時代頃には男色や女犯などの破戒行為が当たり前になった」という事実の指摘が主であり、「なぜそうなったのか?」については、誰もが納得するような明確な学説はまだ出ていません。

本記事でそこまで踏み込まなかった(踏み込めなかった)のも、そのためです。

しかし、男色の実態を明らかにした近年の研究成果を踏まえて、今後は「なぜ?」という問いがいっそう明確化し、男色文化の背景や理由を、メタ的な視点で明らかにする研究が進むはずです。

そうすることで、平安・鎌倉時代における日本仏教の、ひいては日本社会の内情がさらに明らかになると思われます。

ここに、過去の男色という実態を深く知り、それを文化的事象として捉える一つの意味があります。

日本仏教には、今回取り上げた男色のように、「え、本当に?」と思うような事実もたくさんあるのが、これも含めて仏教の歴史です。

色々な面を踏まえ、多角的に学ぶ事で、より鮮明で、全体的な日本仏教理解ができます。

今後も、日本仏教の理解を深めるために、こういう色々な観点から解説をしていきたいと思います。

ぜひ、引き続きお付き合いいただければ嬉しいです!

参考文献とお勧めの書籍

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎阿部泰郎「性の越境―中世の宗教/芸能/物語における越境する性―」(『女の領域・男の領域』、いくつもの日本6、2003年)。

◎平松隆円「仏教者の稚児への「萌え」」(『日本仏教教育学研究』14号、2006年)。

◎小山聡子「寺院社会における僧侶と稚児」(『二松学舎大学論集』50号、2007年)。

◎平松隆円「日本仏教における僧と稚児の男色」(『日本研究 国際日本文化研究センター紀要』34号、2007年)。

◎李龍美「稚児物語における欲望と性幻想の仕組み」(林雅彦教授古稀・退職記念論文集『絵解きと伝承そして文学』、方丈堂出版、2016年)。

◎島田裕巳『殺戮の宗教史』(東京堂出版、2016年)。

◎松本郁代「日本宗教における「性」の多様性」(『日本宗教の信仰世界』、日本宗教史5、2020年)。

◎松尾剛次『日本仏教史入門 釈迦の教えから新宗教まで』(平凡社新書997、平凡社、2022年)。

◎松尾剛次『破戒と男色の仏教史』(増補版、平凡社ライブラリー955、平凡社、2023年)。

◎乃至政彦『戦国武将と男色』(増補版、ちくま文庫 [な60-1]、筑摩書房、2024年)。

【お勧めの書籍】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。

◎松尾剛次『破戒と男色の仏教史』(増補版、平凡社ライブラリー955、平凡社、2023年)

日本仏教研究の大家である、松尾剛次先生(山形大学名誉教授)の御著書です。

松尾先生は本書で、日本仏教界に浸透していた「男色」を、文化として捉え、様々な例をもとに、詳しく分析しておられます。

特に、鎌倉期の仏教界における男色に焦点を当てておられ、宗性などを例に挙げながら、詳細に解説しています。

また、松尾先生は特に鎌倉新仏教がご専門なので、男色が鎌倉期の新たな仏教運動に結びつくという、非常に興味深い分析をしています。

本記事でも、この書から多くを学びました。

本記事では全体像を概説することに重きを置きましたが、この書では実際の資料などを出し、その解説を詳しく行うというスタイルで、非常に丁寧に説明をしています。

もっと詳しく学んでみたいという方には、とてもお勧めです。

文章も、読みやすく書かれています。

◎乃至政彦『戦国武将と男色』(増補版、ちくま文庫 [な60-1]、筑摩書房、2024年)。

本記事では(ひいては上掲の松尾剛次先生の御著書でも)、仏教界以外での男色についてはあまり触れていません。

正直、そこまで手が回りませんでした。

しかし、男色は、日本史の各時代で、仏教界に限らず、広く行われてきた文化ですので、より広い視野で学ばなければなりません。

特に、戦国武将の間では、仏教界に負けず劣らず、男色が盛んでした。

戦国武将における男色について手軽に学べる書はあまりなかったのですが、近年、乃至政彦先生(在野の歴史家)による良書が出版されました。

この書では、織田信長と森蘭丸、上杉謙信と直江兼続、武田勝頼と土屋昌恒などの、具体的事例をもとに、「武士の世界における男色はいかなるものだったのか、日本史上にどのように位置付けるべきか」について、分かりやすく解説しています。

僧侶の世界以外で、どのような男色が行われていたのかにも興味がある方は、一読してみると、より広い視野で学びを深めることができるでしょう。

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押して応援していただけると、とても嬉しいです!

コメント