こんにちは!

学問ボウズです。

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

皆さんは「戒名」についてどう思っているでしょうか。

「ああ、お葬式のときにもらう名前のことね。お坊さんから死後にちゃんと付けてもらうことが大切だよ」とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。

逆に、「なんかよく分からないから、別にいらなくない?」と考えている方もおられるかもしれません。

最近、宗教学者の島田裕巳さんなど、有識者の中に「戒名不要論」を広めようとする人も出てきました。

それに影響され、戒名はいらないと考えたり、自分でつけたりする方も出始めています。

近年の日本では「戒名はいるのかいらないのか」という議論が盛り上がっているのです。

私たちは今、そういう時代の真っ只中にいるといえます。

とはいえ、この問題は今に始まったわけではありません。

戒名に対する一般の方からの不信感は、かなり前からありました。

1900年代後半には、「戒名料としていくら出してもらわねば」と僧侶から言われたが、「葬式前なので承知せざるをえなかった」とか、「莫大な戒名料をぼったくられて嫌な思いをした」とか、僧侶への批判が相次いで出ていました。

そういった不満が蓄積し、現代において「戒名って本当に必要なの?」という話になり、「戒名不要論」まで巻き起こっているのです。

私は僧侶としては、戒名は大事だと考える立場です。

でも、研究者としてはもっと中立的にならねばなりません。

そういった立場からすると、「戒名不要論」の意見も分かります。

逃げるようですが、私は人それぞれの考えがあって良いと思っています。

戒名はいらないと考える人を否定するつもりは全くありません。

でも、戒名とは何なのか、その歴史、由来、意味などについてきちんと把握していない状況で、ただ世間の動きに合わせて、「戒名なんてくだらない」と頭ごなしに否定してしまうのは少し違うかなと思います。

というか、そういう風にしてしまうと、すごくもったいないです。

戒名には長い伝統があり、長い歴史の中で、日本人に大変重視されてきました。

その歴史を知るだけでも、大変興味深いですし、「現代の私たちは戒名をどう扱うべきなのか」という問題に関する重要なヒントになります。

戒名に対するスタンスを決めてしまう前に、まず戒名についてぜひ深く知るところから始めていただきたいと思います。

また今の日本のお坊さまたちは、「戒名不要論」が巻き起こっているという状況なのですから、戒名について、お檀家さんに今まで以上に明確に説明する義務があると言えましょう。

しかし残念ながら、戒名についてあまりよく分かっていないお坊さまも多く、曖昧な説明をしたり、勝手な解釈を伝えてしまったりしている場合があります。

そのため、一般の方にも戒名の意味、由来などが正しく伝わっていないということがよくあります。

後に詳しくお話しますが、現代の日本では、「戒名は死後のもの」、「亡くなるタイミングじゃないと付けられない」というような理解が主流となっていますが、これは本来の戒名の意味ではありません。

こういう基本的なところをはじめ、私たちは戒名について学び直し、正しい理解のもとで、「今後の日本仏教と戒名」という問題を考えていかないといけないと思います。

本記事は、最後まで読んでいただければ、戒名の基本的な知識を得て、全体像がクリアに分かるように私なりに工夫して書いています。

別記事で「葬式仏教」について解説する中で、葬式仏教の一要素である戒名の起源や歴史についても触れています。

記事はこちらです↓

上記の記事では、広く「葬式仏教」をまとめため、「葬式仏教」の中の各テーマについては、あまり詳しく解説できませんでした。

そこで本記事では、「葬式仏教」の中心テーマである「戒名」にフォーカスして、より詳しく、より全体的にまとめてみたいと思います。

ぜひ最後までお付き合いいただければ嬉しいです!

伝える側であるお坊さまたちにも、ぜひ本記事を役立てていただきたいと思います。

では早速やっていきましょう!

戒名とは何か?

まず、戒名とは何か、基本的な内容から確認していきましょう。

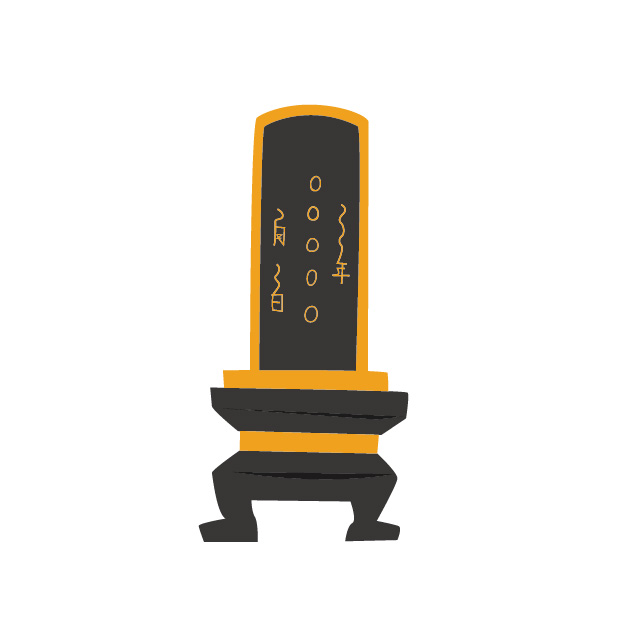

戒名とは、もともと「仏の教えに帰依した者に与えられる名」を意味します。

これに対して、仏教教団に入信する以前、つまり出家する前の名を「俗名」 といいます。

そもそも基本的な制度として、仏教徒が出家する際には戒を受けます。

これを受戒といいます。

戒とは、仏教者が守るべき規範のこと。

例えば、「生き物を殺さない」、「他人のものを盗まない」、「不倫や浮気をしない」、「嘘をつかない」などの諸々のルールです。

この他にもたくさんあります。

こういうルールを守らないと、心が乱れてしまい、なかなか修行が進みません。

なので戒というのは、仏になるためには基本となる重要事項なのです。

こうして、新たに仏教徒となるために戒を受けると、新たな名が授けられます。

先ほども述べたように、これが戒名です。

また、これを「法名」ともいいます。

仏の教え(「仏法」、略して「法」)の世界に生まれた人の「名」ということで、「法名」というのですね。

現在、「戒名は死者に与えられる名前で、お葬式の時に初めて付けられる」と思っている方が多いと思われます。

しかし、今述べてきたことを踏まえると、本来はそうではないのですね。

むしろその逆で、生きているうちに、戒を授かったタイミングで与えられるのが、戒名の本義なのです。

これを踏まえて、以下、戒名の起源と歴史を順に見ていきたいと思いますが、その前に、ここで一点確認事項があります(特に浄土真宗の信者さん向けです)。

先ほど「戒名を法名とも言う」と述べたように、概ね「法名=戒名」と認識していただいて良いのですが、一点だけ注意しておいてください。

それは、法名には別の意味もあることです。

これは浄土真宗の場合です。

浄土真宗では、戒を受ける必要性を説きません。

「戒など受けなくても、阿弥陀仏のお慈悲によって誰もが往生できる」と考えるためです。

戒の必要性を説かないので、浄土真宗には戒名がありません。

その代わりに浄土真宗では、戒名に代わる「法名」というものを立てました。

戒律に関わりなく、出家時に与えられる名称として「法名」を立てて、真宗の信者たちにはそれを与えるようにしたのです。

なので、法名といっても、最初にお話しした「戒名=法名」という広義の場合と、今お話しした浄土真宗でいう「他宗の戒名に代わる法名(戒名の対概念)」という狭義の場合との、大きく2つがあるのです。

こういうことにまで触れると、少しややこしくなってしまうのですが、この記事を読まれている方には浄土真宗の読者の方もおられると思います。

なので、「この記事では戒名=法名って書いてるけど、普段私が思っている法名の意味とは違うよね?なぜか?」と混乱されることのないよう、注意事項として申し上げておきます。

ぜひこの点には留意しておいてください。

とはいえ、本記事では、浄土真宗の法名にはあまり触れません。

以下でも、特に断りがない限り、法名については「戒名=法名」という広義の場合でのみ用いています。

なので、ここでは「浄土真宗は違うニュアンスで法名という語を使っているんだなー」というくらいの理解をしておいていただければ十分です。

最後は少し細かな話になりましたが、ここで本節の内容をまとめておきましょう。

◎新たに仏教徒となるために戒を受けると、新たな名が授けられる。

これが戒名であり、「法名」ともいう。

では、次からは戒名の起源について見ていきましょう。

戒名の起源と歴史

戒名の起源 ―中国の習俗―

戒名の意味については、上で申し上げた通りです。

「生きているうちに、戒を授かったタイミングで与えられる名」ということでしたね。

では、このような習慣、制度はいつから始まったのでしょうか。

戒名の起源には諸説あり、まだよく分かっていない面も多いです。

とはいえ、諸説ある中でも、「中国の習俗が起源だ」とする説、すなわち「中国習俗起源説」が一番有力だといわれています。

本記事では、ひとまずこれを御紹介することにしましょう。

仏教が誕生したインドでは、戒名は制度化されていませんでした。

すなわち、戒を受けた者に俗名とは別の名を付けるなどという習慣は、インドにはなかったのです。

しかしその後、中国に仏教が伝わり、広く浸透していく中で、戒を受けた者には別の名(戒名・法名)を授けるという習慣が生まれました。

ではなぜ中国で始まったのか。

それは、中国にはある土着の習俗があったためです。

中国では古来、成人した際に、諱(本名)のほかに字(通称)を与えられるという習俗がありました。

人を尊んで呼ぶ場合は、諱を使うのを避け、字で呼ぶのがルールだったのです。

中国の仏教者たちは、このような土着習俗を応用する形で、「在家者に戒を授けるときに新たな名を与える」ということを考え出しました。

こうして「戒を授けられたときに戒名をもらう」という風習が成立したのです。

以上が、「中国習俗起源説」の内容です。

「中国習俗起源説」が絶対的に正しいかどうかはまだよく分かっていないところもあるのですが、有力な学説ですので、ひとまず起源については「中国習俗起源説」をおさえておけばOKです。

ちなみに、「他の宗教に戒名はあるのか?」という疑問がある方がいらっしゃるかもしれませんので、それについて最後に少し触れておきます。

結論からいうと、他の宗教に戒名そのものはありません。

とはいえ、同様の文化は他の宗教にもあるといえます。

興味深いことに、キリスト教でも、イスラーム教でも、ジャイナ教でも、何らかの段階を越えた時に、新たな宗教的な名前が与えられるという風習が共通してあるのです。

例えば、キリスト教でいえば、キリスト教徒になると、クリスチャンネーム(洗礼名)が与えられます。

例えば「鈴木・マリア・花子」というようなものですね。

イスラーム教でも、イスラーム教徒になれば、「アブドル・鈴木・三郎」というように、新たな名前が加わります。

神道でも、亡くなった後に神様になった場合、「~命」というように、神様の名前が付けられます。

またジャイナ教では「ジャイン」という独自な名を用います。

このように、「宗教的な段階をのぼった証として、新たな名を与える」という風習は、総じて宗教に共通しています。

ちなみに、(オウム真理教は宗教なのかという問題は置いておいて、)オウム真理教の「ホーリーネーム」も、構造としてはこれと同じだといえましょう。

以上、前提となる戒名の基礎知識をおさえ、その起源を見てきました。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎戒名の起源として有力な学説は、「中国習俗起源説」である。

◎中国では古来、成人した際に、諱(本名)のほかに字(通称)を与えられるという習俗があった。

中国の仏教者たちは、このような土着習俗を応用する形で、「在家者に戒を授けるときに新たな名を与える」ということを考え出した。

これにより、「戒を授けられたときに戒名をもらう」という風習が成立した。

では次に、戒名をめぐる信仰や風習が日本でどのように生まれ、いかに展開していったのか、その歴史を詳しく見ていきましょう。

日本における展開① ―死後の戒名授与―

繰り返しになりますが、戒名は本来、生前に与えられるものでした。

しかし、今の日本では、戒名が与えられるのは基本的に死後です。

葬儀で僧侶が亡者に戒を授け、その際にはじめて出家するというケースがほとんどですね。

すなわち現代の日本では、「戒名=亡くなったときに与えられる死後の名前」という理解が主流になっているといえます。

ではなぜ、「生前の名→死後の名」へと、本来の戒名の意味合いから変わったのでしょうか。

順にひも解いていきましょう。

先ほど「中国習俗起源説」として述べたしたように、中国では、戒を受けたときに戒名をもらうという制度が生まれました。

しかし、中国ではここまでです。

「生前に戒を受けたときに戒名をもらう」という習慣の成立が起こっただけです。

「死後に戒名をもらう」という習慣が生まれ、広まったのは、中国ではなく日本においてなのです。

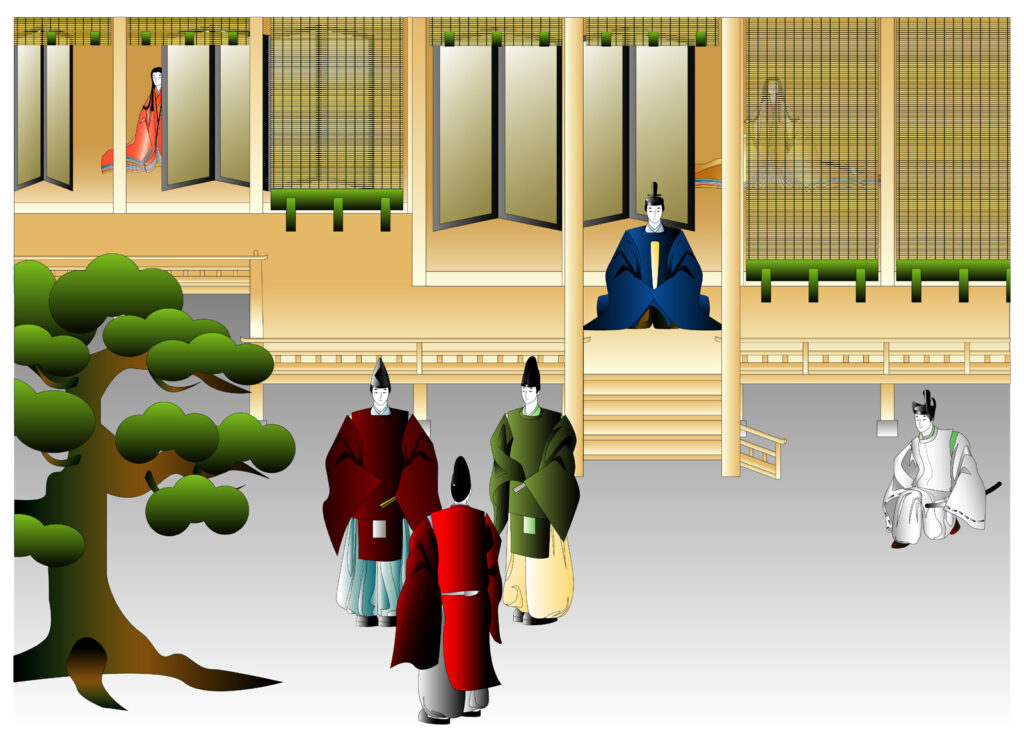

その転換点は平安時代です。

平安時代には、皇族や貴族の間で、元気なうちは世俗の生活に没頭し、死に瀕したときにはじめて剃髪し、戒を受けるということが行われるようになりました。

言い換えれば、生前は今の生活を楽しみ、死が近づき、来世のことが問題になったタイミングで、来世に良い境遇に生まれ変わり、仏になれるよう、出家をしておくということです。

ざっくり言えば、「世俗の生活9割、仏教の信仰1割」で、二つを両立させるというイメージですね。

これを「臨終出家」といいます。

すでにこの時の日本仏教界は、「戒を受けるときに戒名をもらう」という習慣を中国から受け継いでいました。

そのため当然、「臨終出家」の際にも戒名が与えられるようになりました。

臨終で切羽詰まった時であるとはいえ、「本人が生きているうちに戒を受けている」ことに変わりはないわけですから、戒名が与えられるのはなんらおかしなことではありませんね。

ここではまだ臨終の時点の授戒です。

戒名を授与されるのは、(命尽きるギリギリではありますが、)まだ生きているうちのことです。

ここから死後の戒名授与という仕組みが生まれていくのは、ある出来事が起こったためです。

平安時代には、「臨終出家」のみではなく、その後、「すでに亡くなった在家者を、死後に出家させ、戒を授け、出家者とならせる」ということも行われるようになりました。

すなわち、「死後出家」と呼ばれる出家のあり方です。

先ほどの臨終出家が「世俗の生活9割、仏教の信仰1割」だったのに対し、もはや「世俗の生活が10割」としたうえで、死後という範囲をそこに(強引に)組み込んで、仏教の信仰と共存させるというイメージですね。

この「死後出家」の場合でも、戒名は授与されています。

いわば「死後戒名」です。

こうした「死後出家」「死後戒名」の風習は、当初は皇族や貴族の間でのみ行われるものだったといえます。

なぜなら、僧侶を呼び、わざわざ戒名を付けてもらうためには、ある程度の費用、またそれ相応の寺院への貢献が必要となるからです。

一般民衆などの裕福な貴族以外は、戒名を付けて欲しいと思っても、なかなかできなかったと思われます。

そのためここまでの段階では、「死後戒名」はあくまで上流階級における風習にすぎません。

しかしこの後、死後戒名の風習が作法化する中で、あらゆる階層に定着していくことになります。

「作法化」とはどういうことかというと、「死後戒名」が明確に葬儀の次第に組み込まれ、葬儀の中の重要な一儀礼として定式化していったのです。

その定式を「没後作僧」といいます。

「没後作僧」とは、「没した後に僧となる」と訓読するように、没後(亡くなった後)に僧侶になることを意味します。

すなわち、死後に戒を受け、戒名をもらい、僧侶という聖なる存在となって、死後の世界に趣くということです。

こうして「死後戒名」は、「没後作僧」として定式化され、葬儀の中に組み込まれ、それに伴い、階層を問わず「死後に葬儀で戒名をもらう」ということがしだいに広く行われるようになりました。

葬儀に「没後作僧」という作法が含まれているのですから、「戒名授与」の儀式を行うのが普通になったということですね。

この「死後に戒名をもらう」という風習は、あらゆる階層に、遅くとも江戸時代までには浸透していったといわれています。

その結果、現在の日本では「死後戒名」がスタンダードになったのです。

以上のように、現在において戒名を授かる時点が「生前→死後」となり、「戒名は死者の名前」というイメージが定着している起源は、平安時代の「死後出家」にあるといえるのです。

本節を終えるにあたり、最後に触れておきたいことがあります。

それは、なぜこういう習慣が起きたかというと、その背景には、遺族の思いがあったことを忘れてはならないということです。

「故人を出家させた状態で送り出したい。そうすれば、出家の功徳により、死後の故人の未来も明るくなるはずだ」という、故人を思う遺族の心が、「死後出家」の風習を生んだのです。

また僧侶も「人々に応え、出家させてやりたい」という慈悲の心を持っていましたから、それに応えます。

その結果、「死後出家」が「死後戒名」の風習を伴う形で浸透し、さらにそれが「没後作法」として作法化・定式化していくことで、「死後に戒名を与える」ということが一般的になったのです。

「死後戒名は、本来の仏教からすると逸脱(違反)だ」と言えばそうかもしれませんが、当時の人々の願望やそれにこたえる僧侶の慈しみが作り出したものだという面も、忘れてはならないと思われます。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎平安時代には、「臨終出家」「死後出家」という出家のしかたが、貴族の間で盛んに行われるようになった。

それにより、中国ではあくまで生前の戒名授与が行われていたのに対して、平安期の日本では、「死後に戒名を与える」という新たな風習ができあがった。

◎その後、こうした「死後の戒名授与」が「没後作僧」という形で作法化し、遅くとも江戸時代までには、あらゆる階層に浸透していった。

◎現在の日本仏教において、「戒名を授かる時点は死後」で、「戒名は死者の名前だ」というイメージが定着している起源は、平安時代の「死後出家」にあるといえる。

日本における展開② ―2字の戒名からの増加―

また、日本において、戒名に起こった歴史的な変化は、「生前→死後」というだけではありません。

戒名の長さも変わったのです。

どういうことかというと、戒名は本来、今のように長くはなく、本来は2字でした。

例えば、有名な藤原道長(966~1028)は「行覚」という法名です。

道長は仏教の信仰も厚く、大規模な寺院を造立するなど、多くの功徳を積んだ人物ですが、そういう人であっても二字だったのです。

しかしこの後、変化が生じます。

戒名に、段々と色々な要素が加えられるようになったのです。

例えば、宗派の個性を出すために設けられた宗派独自の「法号」や、亡者の位を示す「位号」などがあります。

これらについては次節で詳しく見ていきます。

いずれにしても時代がくだるにつれて、二字の戒名をベースに、「法号」や「位号」などの組み合わせによってしだいに長く、壮大な戒名が構成されるようになっていったということです。

戒名は総じて長くなり、またどのような「法号」や「位号」を加えるかなどで、戒名の長さにもそれぞれ差が出てくるようになりました。

そうなると、「長い戒名や、院号などを使っている戒名の方がレベルが高い」というように、戒名のランクを意識する傾向が生まれるようになります。

そして最終的に、近年問題になっているように、「長い戒名が偉い。お金を払ってでも長い戒名を付けてもらうべき」などという考え方が生まれたり、お坊さん側の「長くて素晴らしい戒名を付けてあげるから戒名料を払いなさい」との発言が行われたりする状況に至ったのです。

ちなみに、こうした金額や家柄による戒名のランク付けのような風習がいつから生まれたのかは、はっきりとしないところがありますが、現存史料を踏まえると、遅くとも江戸期には浸透していたと思われます。

だいたい、檀家制度が整った享保20年(1735)頃から、顕著になっていったと考えられます。

例えば、1712年に時宗(浄土教の一宗派)第49代の一法(1664~1725)という僧が定めたとされる、「在家之法号御免報謝料」という史料があります。

その中では、時宗の僧侶が全国を廻った際に、在家の人々に与えた法号(戒名)のランクと値段が明確に示されています。

各値段が厳密に今の金額ではいくらに当たるかは未詳なのですが、総じてそれほど安いものではありません。

また曹洞宗(禅宗の一派)などにも、同様に戒名のランク付けについての史料が残っています。

以上、戒名の由来や歴史的変遷を確認してきました。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎戒名は本来2字である。

◎その後、時代がくだるにつれて、2字の戒名をベースに、「法号」や「位号」などの組み合わせによって、しだいに長く、壮大な戒名が構成されるようになっていった。

◎これにより、「長い戒名や、院号などを使っている戒名の方がレベルが高い」というように、戒名のランクを意識する傾向が生まれるようになる。

これが最終的に、お坊さん側から「長くて素晴らしい戒名を付けてあげるから戒名料を払いなさい」との発言が行われるなどの、いわゆる「戒名料の是非」という現代の問題に繋がっている。

次からは、もう少し知りたい方のために、戒名はどう構成されているのかをもう少し詳しくお話し、戒名には具体的にどのようなものがあるかを見ていきたいと思います。

「別にそこまで具体的な情報は必要ないよ。戒名の意味や歴史は分かったから、今後私たちはどう考えたら良いかを教えてほしい」という方は、次の節【戒名の具体的内容】は飛ばして、最後の節【最後にー現代社会と戒名ー】へ移っていただければと思います。

戒名の具体的内容

宗派ごとの「法号」

戒名の要素には何があるか、具体的に見ていきましょう。

宗派ごとの個性が反映された「法号」と、位を示す「位号」に分けて、代表的なものをピックアップして説明していきます。

まず、宗派ごとに採用された、各宗派独自の法号のうち、代表的なものをご紹介します。

金剛名

まず金剛名から見ていきましょう。

これは真言密教で使われるもので、金剛名号、金剛号、密号、灌頂名などともいいます。

本来は、密教で、灌頂(弟子の頭に水を注いで、仏の位を継承させる儀式)を受けた時に授けられる法名の一つで、金剛(ダイヤモンド)のように「壊れず常住である」ことを意味します。

戒名には、「金剛仏子○○」という形で付けられることが多いので、見たことがある方もいるでしょう。

阿号

次に阿号です。

これは浄土宗や時宗で使う法号です。

「阿弥陀仏号」の略ですね。

つまり、阿号を付けるということは、「阿弥陀仏の名を自らの名に加える」という大きな意味を持つのです。

阿号を法号として用いることは、中世以降、盛んに行われるようになりました。

例えば室町期には浄土宗僧侶が付すようになり、時宗では在家者にもその習慣が広がりました。

能の大成者として有名な世阿弥(1363年頃~1443年頃)の名なども、この一例だと言われています。

蓮社号

蓮社号は、浄土宗で、僧侶の法名の上に冠するものです。

浄土宗では、その歴史の中で、(次に説明する)誉号も独自に設けていますので、現在の浄土宗の僧侶は「~蓮社~誉~」という戒名が付けられるのです。

誉号

誉号は、浄土宗で独自に使う法号です。

浄土宗の僧侶である定恵が、自身の流派(鎮西白旗流)の独自の法号として用いて、自らを「仏蓮社良誉」と号したことに始まります。

本来は僧侶限定のものだったのですが、だんだんと、五重相伝(五段階に分けて教えを相伝する、浄土宗における主要な儀式)を受けた在家の信者にも与えられるようになりました。

また、今では五重相伝を受けていない信者にも広く付けられるようになっています。

釈号

釈号は浄土真宗で用いる法号です。

浄土真宗では全ての法名の上に「釈」の字を付し、「釈~」と号しています。

「釈」とは、お釈迦さまの姓だということです。

日号

日号は日蓮宗で用いる法号です。

なぜ「日」かというと、宗祖日蓮(1222年~1282年)の名にならったためですね。

位を示す「位号」

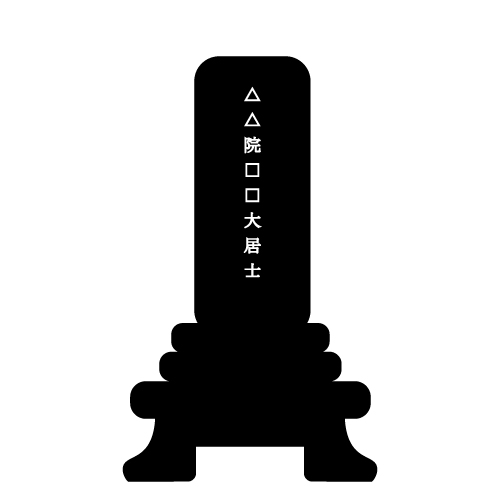

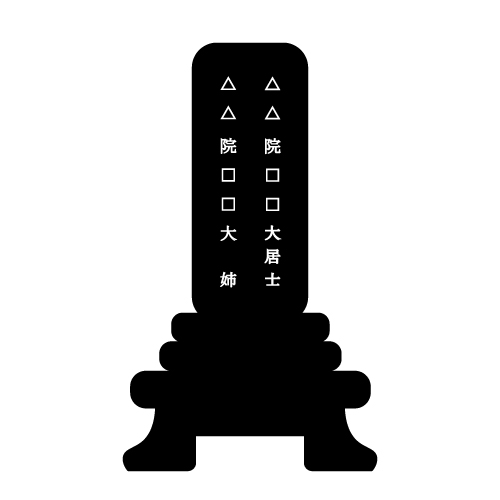

信士・信女

次に、位を示す「位号」に移りましょう。

まず、信士・信女号です。

これは優婆塞・優婆夷を指す名称です。

優婆塞、優婆夷とは、それぞれ男女の在家信者のことであり、よく戒をたもち、三宝(仏・仏の教え・僧たち)に帰依し、教団に奉仕して仏法を守る人を指します。

こういう意味を踏まえ、信士・信女号は、信心深くお寺に貢献した方々に付されます。

戒名の中では最も一般的なものです。

居士・大姉

次に、居士・大姉号です。

まず居士については、本来の意味から変わってきていますので、少しややこしいです。

居士とは、本来、インドでは商工業に従事する富豪を指します。

この後、中国では、在家の仏道修行者を指すようになります。

これが日本に伝わり、仏教に帰依した篤信の在家信者(男性)の称として用いられるようになったのです。

とすれば、「在家の信者」という「居士」本来の意味からすれば、「~居士」という戒名は論理的に矛盾していることになりますよね。

「~という出家名を持つ、在家の信者(居士)」ということになるわけですから。

なぜこうした矛盾的な表現が浸透するようになったかというと、「逆修に淵源があるからだ」と言われています。

逆修とは、生前に、自分が死んだ後の冥福のために仏事をすること。

自分で自分の追善供養をするイメージです。

つまり中世の人々が逆修を行った際、「逆修という出家者としての勤めを行った、在家の信者」ということで、「~居士」と名乗るようになったのです。

そして、その「~居士」という名が、死後にも戒名としてそのまま残されたということです。

居士についてはまだよく分かっていないところもありますが、これが有力な学説となっています。

このように居士号の起源は複雑で、まだよく分かっていないところも多いのですが、いずれにしても居士号は、今では「仏教に帰依した男性の在家者」を示すものとして、位号によく用いられる法号なのです。

一方で、大姉は、もとは出家した女性の僧侶(尼)のことを指したのですが、段々と居士と対になる位号として篤信の女性に広く用いられるようになりました。

禅定門・禅定尼

禅定門・禅定尼は、本来は在家の男女で、仏門に入り剃髪した者を指します。

ただし日本では、禅定門・禅定尼は天皇や貴族によく用いられてきたという特殊な経緯があります。

古来、天皇は仏門に入った後には「禅定法皇」と呼ばれ、高貴な貴族も出家すると「禅定殿下」と呼ばれていました。

例えば藤原忠通(1097年~1164年)は「法性寺禅定殿下」と呼ばれています。

保元の乱で有名な人物ですね。

また大乗大臣にまで上り詰めた有名な平清盛(1118~1181)は、「平相国禅門」と名づけられています。

こうして、禅定門や禅定尼は、皇族や貴族たちに盛んに用いられて、その後時代がくだるにつれ、しだいに一般の人々にも用いられるようになったのです。

院号(院殿号)

院号は位号のうち最上の尊称であり、日本独自のものです。

院号は本来、天皇が位を譲った後の御所の呼称でした。

すなわち、もともとは人に与える呼称ではなかったのです。

しかしその後、10世紀初めの嵯峨天皇(786年~842年)、淳和天皇(786年~840年)が、その居住していた御所によって「嵯峨院」、「淳和院」と称されて以来、「高貴な人に対する尊称」という意味合いに変わっていきました。

ちなみに、院号で呼ばれた最初の人物が、出家後の嵯峨院です。

一方で、僧侶の間でも院号は用いられていました。

例えば第3代天台座主(天台宗のトップ)の円仁(794年~864年)が「前唐院」、第5代座主の円珍(814年~891年)が「山王院」と称したように、「高僧に与える尊称」としても早くから用いられていたのです。

浄土真宗でも、中興の祖として名高い蓮如(1415~1499)以来、法主が院号を付けています。

その後、時代の流れの中で、院号を付ける風習はしだいに僧侶全体に及び、江戸時代には武家にも普及しました。

また、さらに時代がくだるにつれ、特定の篤信の信者や、寺院に対する大きな功績があった一般の信者にも、これを冠するようになったのです。

いずれにしても、院号はもとが「高貴な人や高僧につけるもの」だったわけですから、歴史上も、そして今でもハードルが高い法号となっています。

上に「特定の篤信の信者や、寺院に対する大きな功績があった一般の信者」と条件付きで書いたのはそのためです。

そのため戒名料の問題は、この「院号料」をめぐって起こることが多いです。

院号とよく似たものとして、院殿号がありますので、これについても御紹介しておきましょう。

現在、一般的には、「院号よりも院殿号のほうが上だ」という認識が広まっています。

しかし、もともとはそうではありませんでした。

院殿号を最初に用いたのは、室町幕府を開いた足利尊氏(1305年~1358年)です。

「殿」という語にはしんがりという意味があります。

足利尊氏はこれを踏まえ、あくまで「天皇や上流貴族が用いる院号の末尾」という意味で、「院殿号」を用いました。

すなわち「院殿号」は、当初は「院の下位」という意味であり、院号の下に位置づけられる法号だったのです。

しかし、時代がくだるにつれて、いつの間にか「院に、さらに殿という立派な建物が付いているのだから、院殿号のほうが上だろう」という認識が生じ、当初の関係性から逆転してしまいました。

現に、明治時代の1884年には、「県知事などの高級官僚は、全て院殿号を用いなさい」という旨の法令まで出ています。

政府も含めた日本社会全体が、院殿号の方が上だと見なし、「院殿号」を最高ランクに据えていたのですね。

さきほども少し述べましたが、現在院号や「院殿号」を付けてもらうときに、戒名料の要求とそれに伴うトラブルが起こることが多いです。

現に、院号や院殿号を付ける際に、数百万~数千万にのぼる戒名料を要求する寺院もあるといいます。

そもそも院号・「院殿号」を付ける条件が「特定の篤信の信者や、寺院に対する大きな功績があった一般の信者」という曖昧なものですので、何が正しいかをはっきりとさせることは難しいです。

とはいえいずれにしても、本来戒名は2字であり、ランキング化するようなものでもないのですから、私個人としては、数百万・数千万の支払いを要求し、戒名を高額で売るような行為をするのは妥当ではないと考えています。

最後に ―現代社会と戒名―

ここまで、戒名の由来、歴史、意味、また具体的にどのような位号や道号があるのかなどをお話してきました。

戒名にはどんな意味があるのか、戒名のルーツや歴史はいかなるものなのかについて深く知っていただけたと思います。

最後に、ここまでを踏まえて、現代の私たちが戒名をどのように考えるべきか、私の意見を述べたいと思います。

まずおさえておくべきは、戒名は「仏弟子になった証」として、仏教的に大変意味のあるものだということでしょう。

戒名とは、単なる「お葬儀でお坊さんが勝手に付ける亡者の名前」というのではなく、「その方が戒を受け、仏教徒になったことを示す証」という大きな意味を持つものなのです。

また【戒名の起源】という節で少し触れたように、「宗教的な名前を与える」というのは他の宗教でも大切にする、普遍的な風習なのです。

このような伝統や普遍性を完全に無視して、「くだらない風習だ」と一蹴するのは、あまりにもったいないのではないかと思います。

また、さきほど述べたように、戒名は本来2字です。

なので、「長くないとダメ」ということではありません。

「戒名料」なんて言葉も、本来存在しません。

縁のあるお坊さんが心を込めて付けてくれた戒名なら、長い短いに関わらず、尊いものだと思います。

ご本人やご遺族に戒名についての希望があるならば、遠慮せず、お坊さんに相談してみると良いと思います。

また、やはり戒名はご本人の考えも含めて決めるべきものです。

「自分がお坊さんに希望を言い、自分の希望を踏まえて戒名を付けてもらう」というのは、なんらおかしなことではありません。

戒名は「自分が仏教徒になり、仏になる道を歩み始めたことの証」なのですから、生きているうちに自身が主体となって考えたって良いのです。

その上で、自分の希望を土台にして、家族や信頼するお坊さんを巻き込んで決めていくのが、ご自身・遺族の方々・僧侶側みなが納得する良い方法なのではないかと思います。

以上、私の意見を色々と書きましたが、いずれにしても、戒名をどう考えるかは人それぞれ自由です。

私の意見が全てではありません。

この記事を読んで、それぞれが戒名とどう向き合うかを決めていただいて良いのです。

とは言いながら、何度も繰り返しますが、戒名の意味や歴史もろくに知らないまま、戒名が要か不要かを決めてしまうのはもったいない。

これだけは確実にいえます。

「仏法に帰入した証」という戒名の原点に一度立ち返り、それを踏まえてはじめて「自分は欲しいのか、必要なのか」などをしっかりと考えていくということが何より大事だと思います。

この記事が、皆さまが原点に立ち返る一助になれたなら、これに勝る喜びはありません。

参考文献とお勧めの書籍

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎圭室諦成『葬式仏教』(大法輪閣、1963年)。

◎山折哲雄『死の民俗学 日本人の死生観と葬送儀礼』(岩波書店、1990年)。

◎島田裕巳『戒名 なぜ死後に名前を変えるのか』(法藏館、1991年)。

◎島田裕巳『戒名無用 死に方を変えてみませんか』(メディアワークス、1999年)。

◎保坂俊司『戒名と日本人 あの世の名前は必要か』(祥伝社新書49、2006年)。

◎藤井正雄『戒名のはなし』(歴史文化ライブラリー217、吉川弘文館、2006年)。

◎水藤真『中世の葬送・墓制 石塔を造立すること』(吉川弘文館、2009年)。

◎新谷尚紀『お葬式 死と慰霊の日本史』(吉川弘文館、2009年)。

◎藤井正雄『現代人の死生観と葬儀』(岩田書院、2010年)。

◎島田裕巳『戒名は、自分で決める』(幻冬舎新書162 [し-5-4]、幻冬舎、2010年)。

◎松尾剛次『葬式仏教の誕生 中世の仏教革命』(平凡社新書600、平凡社、2011年)。

◎菊地章太『葬儀と日本人 位牌の比較宗教史』(ちくま新書916、筑摩書房、2011年)。

◎島津毅『日本古代中世の葬送と社会』(吉川弘文館、2017年)。

◎松尾剛次『日本仏教史入門 釈迦の教えから新宗教まで』(平凡社新書997、平凡社、2022年)。

◎島田裕巳『葬式消滅 お墓も戒名もいらない』(G.B.、2022年)。

◎大竹晋『悟りと葬式 弔いはなぜ仏教になったか』(筑摩選書253、筑摩書房、2023年)。

【お勧めの書籍】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

最初のおすすめ本は、藤井正雄『戒名のはなし』(歴史文化ライブラリー217、吉川弘文館、2006年)です。

戒名の歴史・由来・意味について、詳しく説明している本です。

著者は、仏教と民俗の関係についての研究の第一人者であり、大正大学名誉教授の藤井先生です。

藤井先生の長年重ねてこられた研究を踏まえ、詳しく、かつ分かりやすく書いてくださっています。

本記事も、この本に多くを負っています。

より詳しく学びたいという方は、ぜひ手に取っていただければと思います。

続いてのおすすめ書は、保坂俊司『戒名と日本人 あの世の名前は必要か』(祥伝社新書49、祥伝社、2006年)です。

戒名について、藤井先生の説などをベースに、近年の研究も踏まえつつまとめてくださっています。

また、位牌や塔婆など、戒名以外の葬送に関する風習についても解説してくださっていますので、これ一冊を読めば、葬送文化についてかなり詳しくなれます。

本記事はここまでです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!

コメント