こんにちは。

学問ボウズです。

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

「仏像は尊い。仏像はありがたい」ということはよく言われますよね。

お寺に行けば、ご本堂には必ず仏像が祀られており、信者の方々が祈りを捧げておられます。

家にお仏壇がある方は、お仏壇の仏像を毎日ご覧になっているでしょう。

仏教国の中でも、特に日本には大変多くのお寺があり、たくさんの仏像が祀られています。

仏教といえば仏像。

そう言っても良いかもしれません。

仏像は、インド、中国、日本をはじめ、各国で多く造られてきました。

日本でも、古代に仏教が伝来してから、現在に至るまで、仏像の造立はずっと行われています。

現代でも有名な仏像彫刻家の方々がいて、人気がありますね。

中でも、日本の平安時代には、数多くの仏像が造られました。

時の権力者、後白河法皇(1127年~1192年)をはじめとする、皇族や貴族たちは、莫大な資金を費やして、大量に、そして大きな仏像を造ったことで知られています。

では、なぜこれほど多くの仏像が造られたのでしょうか?

普通に考えれば、仏像は単なる木を彫ったものであり、真の仏そのものではありません。

真の仏を仮に表した、「偶像」です。

「偶像」は「シンボル」という言い方のほうがなじみ深いかもしれません。

そのため、よくよく考えてみると、「昔の人たちは、単なるシンボルを造るのに、なぜそんなに一生懸命になったんだろう?」という疑問が湧いてくるかと思います。

今回は、そこを掘り下げていきましょう。

この問いを解明するためには、「そもそも仏像とはいったい何なのか?」について理解する必要があります。

現代に生きる私たちは、仏像とは何かを当り前に分かっているようで、実はそうではありません。

実は知らないことが多いのです。

本記事では、古代(飛鳥・奈良・平安時代)・中世(鎌倉・室町・戦国時代)の日本人が仏像をどのように理解していたのか(仏像理解・仏像観)について、古代インドにまで遡りつつ、説明していきます。

最後まで読んでいただければ、他の人が知らない、仏像についての深い知識を得ることができます。

今後、お寺に行くのが楽しくなるはずです。

ぜひ、最後までお付き合いください!

古代・中世の人々による仏像理解

話を分かりやすくするために、結論から述べたいと思います。

結論をいえば、古代・中世の人たちは、仏像を単なるシンボルとして見ていたわけではありませんでした。

当時の人々は、自ら動いて、私たちを救ってくれる、「生きている」存在として仏像を崇めていたのです。

「仏像が生きている」。

これは、良くも悪くも現代人が失った世界観だといえます。

以下、詳しくお話していきましょう。

さきに、「生きている仏像」という表現をしました。

専門用語で、これを「生身」といいます。

すなわち、単なる木や銅でできた像が、まるで生きた「なまみ」の存在であるかのように、体を動かし、ときには言葉を発し、人々を助けるということです。

このように仏像を「生身」として崇める信仰を、「生身信仰」といいます。

もう少し分かりやすくいえば、「生身信仰」とは、「仏像を生きたものとして崇める信仰形態」のことです。

「生身信仰」の淵源は古代インドにありますが、特に日本の平安時代に盛んになりました。

これだけ言われてもよく分からないと思うので、まず「生身信仰」を示す具体的なお話を一つ紹介しましょう。

一例として、伝戒珠『往生浄土伝』という、12世紀頃の日本で造られた往生伝を取り上げます。

ちなみに「伝戒珠」というのは、「戒珠が撰述したと伝わっているだけで、本当は違う」ということです。

戒珠(985年~1077年)は、中国の宋の時代の僧侶です。

伝戒珠『往生浄土伝』は、この戒珠の名を借りて(仮託して)撰述された文献であり、本当は誰が書いた著作かは今でも分かっていません。

もう一点補足しておくと、「往生伝」とは、阿弥陀仏の極楽浄土に往生した(生まれかわった)人の生涯や臨終の様子を集めた書です。

もっと分かりやすくいうと、往生を願う人が、「自分もこの人のように往生したい」と思う、「往生の先輩たち」の記録を行った書だといえます。

往生伝は、中国の唐の時代(618年~907年)以降、日本の平安時代などでも数多く作られました。

伝戒珠『往生浄土伝』もこういった往生伝の一つです。

前置きが長くなりましたが、伝戒珠『往生浄土伝』の具体的なお話に移りましょう。

伝戒珠『往生浄土伝』には、実際に動いて修行者(行者)を救うという、仏像のはたらきに関するお話が多く収録されています。

その一例を紹介すると、以下の通りです。

中国に、玄明というの名の僧侶がいました。

玄明は、「極楽浄土に往生したい(生まれ変わりたい)」と思い、阿弥陀仏の仏像を造り、生涯を通して、その像に祈りを捧げていました。

玄明は、段々と体が弱り、ついに臨終のときがやってきました。

もうすぐ命が終わるという時になって、玄明が突然表情を変えます。

不審に思った周囲の者が「どうしたのですか?」と聞くと、玄明はこう答えました。

「私が造った阿弥陀仏像が、今私の前にやって来てくださった。

私は今から、この像に随って浄土に往くのだ」と。

こうして玄明は、自ら造った像に導かれて、西方にある極楽浄土へと旅立ったのです。

以上のようなお話です。

この話では、仏像がまさに「生きて」おり、自ら動き、手を差し伸べて人を救っています。

このように、平安時代においては、「仏像とは造られた場所から動かない、単なるシンボルだ」という、今の私たちがするような理解とは全く異なる、独自な仏像理解が浸透していたのです。

ここまでの内容を認識していただいた皆さまは、ここでこう思いませんでしょうか。

「本当に仏像が生きていて、造った人を救いに来てくれるなら、そりゃみんな造るよね」と。

その通りです。

古代・中世に人々が一生懸命に仏像を造った背景には、「自分も生身の仏像の利益にあやかりたい」と願う、人々の深い「生身信仰」があるのです。

ここまでの内容をまとめておきます。

◎古代・中世の人々は、仏像を生身として信仰していた。

すなわち、単なる木や銅でできた仏像が、まるで生きた「なまみ」の存在であるかのように、体を動かし、ときには言葉を発し、人々を助けると信じられていたのである。

◎こうした信仰を「生身信仰」という。

ここまで理解していただいたのであれば、次にこのような疑問が湧かないでしょうか?

「仏像は本来、木で造ったものだ。

それが生身だというのは、かなり論理が飛躍している。

何かきっかけがないと無理だろう。

生身信仰は、いったいいつから、何を根拠にして始まったのか?」と。

これは大変重要な問いです。

その疑問を解決するために、以下、「生身信仰」の起源を、古代インドで生まれた当初の仏教(原始仏教)に遡って、ひも解いていきたいと思います。

「生身信仰」の根源・根拠

「生身信仰」の根源には、色々な要素がありますが、一番重要なのは「優填王造像譚」です。

「優填王造像譚」とは何か、詳しく見ていきましょう。

優填王とは、紀元前6世紀頃の、インドのコーシャンビー国の王様です。

優填王は「ウダヤナ王」とカタカナ表記されることもあります。

「優填王造像譚」とは、概して言えば、優填王が釈尊(お釈迦様)の像を造り、それを釈尊自身に讃えられた、という物語です。

この話は、『増一阿含経』や『観仏三昧海経』などの主要な経典に説かれ、インド・中国・日本に広く浸透していきました。

そのストーリーを紹介しましょう。

お釈迦様は、悟りを得た後、インドから忉利天(仏教で説く天上界の一つ)という天上にのぼり、そこで説法をしていました。

その期間は、計3カ月もありました。

そうなると、困ったのはインドの人たちです。

その期間、お釈迦様に会えないので、大変恋しく思っていました。

特に、優填王は大変寂しく思い、「ではせめてお釈迦様の姿を像に刻んで、自分の近くに置いておきたい」と願ったのです。

そして、とある聖者に「あなたの聖なる力を使って、天上に行き、釈尊の姿を移して像に刻み、釈尊のお像(摸像)を造っていただきたい」と頼んだのです。

聖者は、優填王の要望を聞き、その通りにしました。

尊者から釈尊の模像(釈迦如来像)を造ってもらった優填王は、大いに喜んだのです。

その後、釈尊が忉利天での説法を終え、インドに戻ってきました。

その際、大変不思議なことが起こります。

釈迦如来像が、あたかも生きた仏であるかのように、花をつみ、空中を歩き、釈尊を迎えたのです。

それを見た釈尊は、像に向かって深く礼拝してこう言いました。

「あなたは未来に多くの生きとし生けるものを救うであろう。

私が亡き後は、この世界のことをあなたに任せましょう」と。

そのとき、空中には釈尊の化身(釈尊の分身)たちも多くいました。

この化身たちもみな、口をそろえてこう言いました。

「釈尊が亡き後に、仏像を造り、それにお香や花を供えて供養する者は、必ず来世に救いを得る(深い宗教的な境地に至る)でしょう」と。

以上が、「優填王造像譚」の大まかなストーリーです。

このストーリーで何が重要かというと、いくつかポイントがあります。

第一に、この話では、仏像を造ることには大きな功徳(利益)があることを明確に述べていることです。

第二に、この話では、仏像には、釈尊が自身の亡き後を任せるくらい、つまり本物の仏と同じくらい、人々を救う力があることを示していることです。

さらに、「あたかも生きた仏のごとく」と、仏像が生きたものであることを示唆している点も重要です。

このように「優填王造像譚」は、仏像の素晴らしさをはっきりと、かつ壮大に示して、仏像の意義を鼓吹する話なのです。

この「優填王造像譚」は、種々の経典や論書に描かれて伝わることで、インド・中国をはじめ、後世の人々に大きな影響を与えていきました。

経典を通してこの話に触れた人たちは、みな、

「仏像を造ることは、大切かつ重要な行為である。

また、造った仏像は生きていて、私たちを救ってくださるのだ」

と信じるようになったのです。

こうした仏像信仰は、日本でも大いに盛り上がることになります。

特に日本の平安時代には、「生身」という呼称や概念を用いて、このような「仏像が生きている」ことをより明確に表すようになりました。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎「生身信仰」の淵源には、「優填王造像譚」がある。

◎「優填王造像譚」とは、「仏像には、本物の仏と同じくらい、人々を救う力があること」、また「仏像が生きたものであること」を示す伝説である。

◎「優填王造像譚」が浸透することにより、インド・中国・日本の人々は、仏像を生身として尊び、大切にしたのである。

以上、少し理論的なことをメインでお話してきました。

少し抽象的な話になったかと思いますので、次に具体例に触れておきましょう。

先ほどから述べているように、日本の古代・中世には、総じて仏像は生身として信仰されていました。

その中でも、特に「生身の仏像」として信仰を集めた像があります。

日本の宗教や文化を学ぶうえで、これらの仏像について知っておくのは大変重要なことですので、次節に取りあげたいと思います。

「生身信仰」の代表例

仏像を「生身」として崇める例はたくさんありますが、日本で「生身」として特に信仰を集めた、大変有名な仏像が、三体あります。

簡単にご紹介しておきましょう。

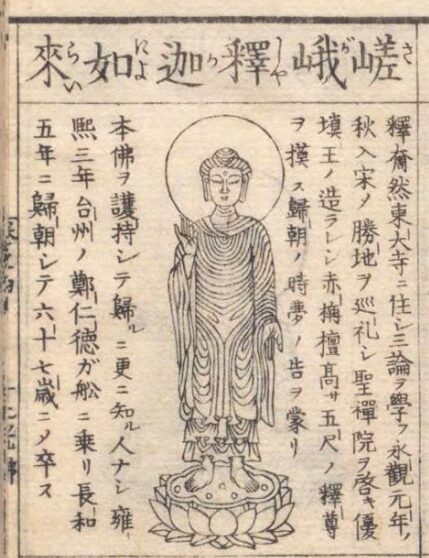

順に挙げると、まず清凉寺(京都の嵯峨)の釈迦如来像です。

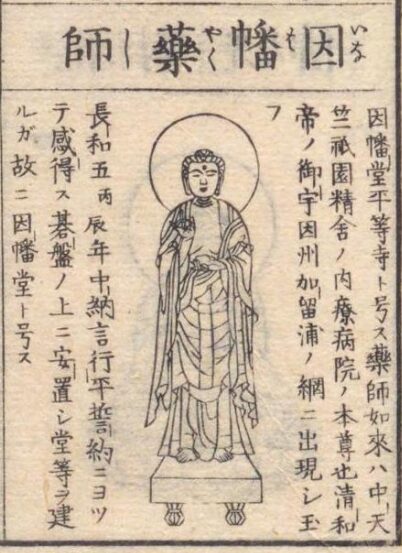

次に平等寺(京都の因幡堂町)の薬師如来像です。

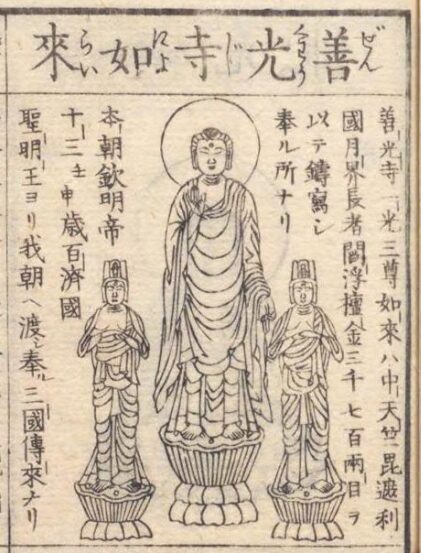

最後に、善光寺(長野)の阿弥陀如来像です。

これらは「生身の三如来」と呼ばれ、多くの人たちに崇められることになりました。

今風に言えば、日本の三大生身ということですね。

特に、清凉寺の釈迦如来は、伝説によれば、なんと(さきほどお話しした)古代インドの優填王の造った像が、様々な経緯を経て日本にやってきたものだといわれています。

つまり、「私が亡き後を任せる」と数千年前に釈尊から託された釈迦如来像そのものが、インド→中国→日本へと伝来し、今清凉寺に祀られているというのです。

左側に「三国伝来 釈迦如来」という石碑が見えますね。

この伝説は、平康頼(1128年~1220年)撰『宝物集』などの平安時代の有名な説話集(伝承や物語を集成した書)に説かれ、広く浸透していくことになりました。

古代・中世には多くの人たちが、「釈尊自身から『私の亡き後をそなたに任せる』と託された、こんなにありがたい仏像さまと、ぜひ縁を結ばせていただき、そのご利益にあずかりたい」と、こぞって清凉寺に参拝したのです。

現代の私たちは、お寺参拝を観光的に考えてしまいがちですが、古代・中世の人々は、そのお寺におわず「生身」の仏像に救ってもらうことを真剣に求めて、お寺参りをしていたのですね。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎生身として信仰を集めた仏像として、有名な三体がある。

すなわち、「生身の三如来」といわれる、清凉寺の釈迦如来像、平等寺の薬師如来像、善光寺の阿弥陀如来像である。

◎中でも、清凉寺の釈迦如来像は、「優填王造像譚」に登場した釈迦像そのものとして、多くの日本人の信仰を集めてきた。

最後に ―現代に古代・中世の仏像理解を学ぶ意味―

ここまで、「なぜ中世の人たちは、大規模な仏像の造立を行ったのか?その背景には何があるのか?」をひも解いてきました。

本記事を通して、「生身信仰」が浸透していたことが、その重要な要素だったことが明らかになりましたね。

また、その淵源には、「優填王造像譚」という、古代インドの伝説の影響があったことも見てきました。

最後に、ここまでの学びを踏まえ、私なりのコメントをしたいと思います。

現代の私たちは、仏像を単なる物質として見ることが多いです。

もちろん、単なる物質でできているとはいえ、「真の仏のシンボル」なのですから、その意味では十分に「聖なるもの」だといえるでしょう。

しかし現代人が仏像に感じる「ああ尊いな」という感覚(聖なるものだという認識)は、言ってみれば、単に「シンボルとして尊いな」という感情どまりです。

今の人たちが、仏像を見て、「この仏像は生きている。生きた仏そのものだ」と感じ、そういう意味で「尊い」と感動するようなことはないでしょう。

そのため、「過去の人たちが、多額のお金を使い、大規模なお寺を建て、数多くの仏さまを造った」ことを知ったとしても、「なんでそんなことするんだろう。昔の人は信心深いなー」くらいの感想しか懐けないと思います。

何を隠そう、研究の世界に入りたての私もそうでした。

しかし私はその後、勉強・研究を行う中で、

盛んな造像の背景には、「生身信仰」がある。

→さらに、その淵源には、「優填王造像譚」がある。

→そして、その具体例として、清凉寺釈迦如来像などがある。

等々を学びました。

そうしてはじめて、古代・中世の人が一生懸命に造像を行ったことに、いささかなりとも共感できるようになりました。

「昔の人たちはこういう世界観に生きていたんだな。

そりゃ仏像が生きていると考えるのなら、一生懸命に造るよね。

私も造りたくなったし…」と。

そしてまた、今まで何の気なしに見ていた仏像も、いっそう神秘的に見えてくるようになりました。

「本当に生きてるんじゃないか。

私のこと全部見てるんじゃないか。

全て見すかしているんじゃないか」と。

そして、「少しでも良い生き方をせねば」と毎回反省するようになったのです(まだできているかどうかは自信がないですが…)。

何より、お寺巡りをして、色々な仏像を見るのがいっそう楽しくなりました。

こういう変化があったのは、ひとえに、「仏像を生きたものとして見る」という先人たちの世界観に触れたことで、私の世界が少し広がったためだと思います。

もちろん、だからといって古代・中世の仏像信仰を全面的に受け入れるかと言われれば、そうではありません。

僧侶であるといっても、私にも現代的なバイアスが入っていますので、「仏像が生きている」と信じ切ることはなかなかできません。

でも、受け入れるかどうかは別として、「かつての日本にはこういう世界観があり、その世界観の中で生きていった先人たちがいるのだ」ということを知るだけで、自分の世界が変わります。

「世界の見え方が少し変わってくる(広がる)」という言い方のほうがより正確かもしれません。

世界の見え方が広がれば、普段の生活が楽しくなるでしょう。

今回の話で言えば、お寺に行ったり、美術館でお像を見たりするのが、何倍も楽しくなります。

「お寺に行ったり、美術館でお像を見たり~」というのは少し卑近な例かもしれませんね。

でも、いずれにしても私は、こうした「世界の見え方が広がる」ことこそが、仏教思想をはじめとする先人たちの思想や歴史を学ぶことの、一番の意義だと思っています。

ちなみに、古代・中世には、「実際に仏像が動き、人々を救った」があったという、具体的なエピソードが多く流布していました。

人々は、教理だけではなく、このような具体的なお話や事例があったからこそ、仏像が「生身」として救ってくれることを深く信じ、それを求めて仏像に祈ったのです。

こうした具体的なエピソードも大変興味深いです。

これについては別記事で紹介していますので、ぜひ合わせてご覧いただければ嬉しいです。

記事はこちらです↓

参考文献とお勧めの一冊

本記事の内容に関する参考文献を挙げておきましょう。

本記事の執筆に当たって、大変参考にさせていただきました。

学恩に心より感謝いたします。

【参考文献一覧】(年代順)

◎阿部泰郎「生身と流血─中世縁起・説話における仏の身体」(『研究発表と座談会 仏教美術における身体観と身体表現』、仏教美術研究上野記念財団助成研究会報告書29、2002年)。

◎生駒哲郎「中世の生身信仰と仏像の霊性」(中尾尭『中世の寺院体制と社会』、吉川弘文館、2002年)。

◎佐藤弘夫『起請文の精神史 中世世界の神と仏』(講談社選書メチエ360、講談社、2006年)。

◎長岡龍作『日本の仏像 飛鳥・白鳳・天平の祈りと美』(中公新書1998、中央公論新社、2009年)。

◎奥健夫編『清凉寺釈迦如来像』(日本の美術513、至文堂、2009年)。

◎吉原浩人「霊像の生身表現の淵源とその展開―優塡王思慕像の東遷伝承と善光寺縁起・絵伝―」(徳田和夫編『中世の寺社縁起と参詣』、中世文学と隣接諸学8、 竹林舎、2013年)。

◎杉﨑貴英「研究書誌 中世の生身仏/霊験仏信仰とその周辺」(『日本文化史研究』49、2018年)。

◎奥健夫『仏教彫像の制作と受容―平安時代を中心に―』(中央公論美術出版、2019年)。

◎佐藤弘夫『アマテラスの変貌 中世神仏交渉史の視座』(法蔵館文庫[さ2-1]、法藏館、2020年)。

【お勧めの本】

では上記の参考文献のうち、「もっと深く学びたい!」という方のために、入手しやすく、かつ読みやすいおススメの書籍をピックアップして御紹介したいと思います。

◎佐藤弘夫『アマテラスの変貌 中世神仏交渉史の視座』(法蔵館文庫[さ2-1]、法藏館、2020年)

日本の古代・中世思想史の第一人者の佐藤先生が、古代・中世における神仏と人との関わりを深く考察した本です。

神仏をめぐる理解が、時代ごとに変化を遂げてきたさまを、総体的に明らかにされていて、非常にスケールの大きな本です。

読んでいて、過去の日本人の世界観の壮大さにワクワクさせられます。

その世界観の一環として、古代・中世の仏像理解についても考察しておられます。

本記事も、そこから大いに学び、書かせていただきました。

◎佐藤弘夫『起請文の精神史 中世世界の神と仏』(講談社選書メチエ360、講談社、2006年)

佐藤先生には、「古代・中世の神仏理解を全体的に解明する」という上記の本と通ずる試みを、起請文(契約を交わす際、破らないことを神仏に誓う文書)にフォーカスして行った研究もあります。

それがこちらの本です。

上記の本と合わせて読むと、さらに理解が深まります。

この本の中でも、仏像について論じておられます。

関心のある方は、ぜひ2冊、もしくはどちらか1冊だけでも手に取っていただき、「佐藤先生ワールド」に触れて、楽しんでいただければと思います。

◎奥健夫編『清凉寺釈迦如来像』(日本の美術513、至文堂、2009年)

今回触れた清凉寺釈迦如来像について、詳しく解説した本です。

執筆者は、仏像研究を引っ張る奥健夫先生です。

参考文献に挙げたように、近年、大著も出されました(前掲『仏教彫像の制作と受容―平安時代を中心に―』)。

『清凉寺釈迦如来像』は、清凉寺釈迦如来像を詳しく考察しつつ、解説書でもありますので、分かりやすい内容となっています。

考察の詳しさと分かりやすさが両立しているので、読んでいて楽しみながら、深く勉強できます。

この2つを両立させられるのは、奥先生のすごさですね。

本記事はここまでです。

今回は仏像を切り口に仏教的な世界観をお話ししましたが、本ブログでは、この他にも、色んなテーマで先人の知の遺産を紹介する記事を書いています。

ぜひ、他にも色々覗いてみてください!

ではまたほかの記事でお会いしましょう。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!

コメント