こんにちは!

学問ボウズです。

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

「悪人往生」や「悪人正機」という言葉があります。

これまで耳にしたことがある方も多いかと思います。

「悪人往生」とは、概して「悪人も往生できる(西方浄土に往き生まれ変わることができる)。悪人であっても救われる」ということです。

「悪人正機」とは、「悪人こそが阿弥陀仏の正しき救いの対象である」という意味です。

これらは浄土教の主要な教説です。

また、現代でも悪人の救いに興味を持つ方が多いため、今でも人気の教えの一つとなっています。

「浄土教といえば悪人救済だ」と言う方もいるほどです。

よく、「悪人でも救われるというのは、法然や親鸞の画期的な教えだ」だという説明をされる方がいます。

私自身、YouTubeやインターネットサイトなどで、そういう解説を目にすることがあります。

また、お寺で法務をしていて、そういうことをおっしゃる信者の方々にお会いすることもあります。

こういう理解が広まっているのは、『歎異抄』(親鸞の弟子唯円が、親鸞の発言をまとめた書)の、「善人なおもて往生を遂ぐ。いわんや悪人をや」(善人もなお往生をとげる。ましてや悪人(の往生)は言うまでもない)という一節が、大変有名になったためでしょう。

この一節によって、

「悪人正機を説いたのは親鸞だ。

さかのぼれば、親鸞の師である法然も、悪人の救いを積極的に説いていた。

つまり、浄土宗や浄土真宗などの、鎌倉時代に生まれた新たな仏教に至ってはじめて、悪人の救いを説き始めたのだ」

というイメージが根付いてしまったのだと思われます。

このような「悪人でも救われるというのは、法然や親鸞の画期的な教えだ」という説明は、数十年前までは主流となっていました。

当時はこういう説明をしても何も問題にならず、「鎌倉時代の仏教がはじめて悪人の救いを説いた」という理解が浸透していたのです。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takanobu-no-miei.jpg?uselang=ja)】

しかし、この理解は実は間違っています。

そのため、現在の学界では、こういう認識を持った学生さんや研究者がいると、「勉強不足ですよ」と、上の先生方から怒られてしまいます。

というのも、直近の数十年の間に、研究が大いに進み、このような通説が覆されたからです。

『歎異抄』に触れて、「悪人の往生」に関心を持っておられる方も多いと思います。

そういう方にはぜひ、「勉強不足ですよ」と怒られてしまうことのないよう、最新の研究を踏まえて、「悪人の救いとは何なのか?悪人往生は、浄土教史において、どのように論じられてきたのか?」について、正しく知っていただきたいと思います。

今回は、「悪人でも往生できるかどうか」について、昔の中国(北魏~唐の時代)・朝鮮(新羅の時代)・日本(平安時代~鎌倉時代)の僧侶たちがどのような議論を行ってきたかを辿ることで、「悪人の救済」をめぐる思想史をひも解いていきます。

最後までお付き合いいただければ、「浄土教における悪人救済の問題」について、正しい知識を得ることができます。

ではやっていきましょう!

なぜ悪人の往生が問題になるのか?

お坊さまたちによる「悪人の往生」をめぐる議論を見ていく前に、そもそも「なぜ浄土教において悪人の往生が問題になるのか?」について考えていきましょう。

「簡単だよ。現代人と同じように、昔の人たちも悪人に関心を持っていたからだ」と言う方もいらっしゃるでしょう。

もちろん、こういった要素もあることは間違いありません。

しかし、もっと直接的な、重要な理由があるのです。

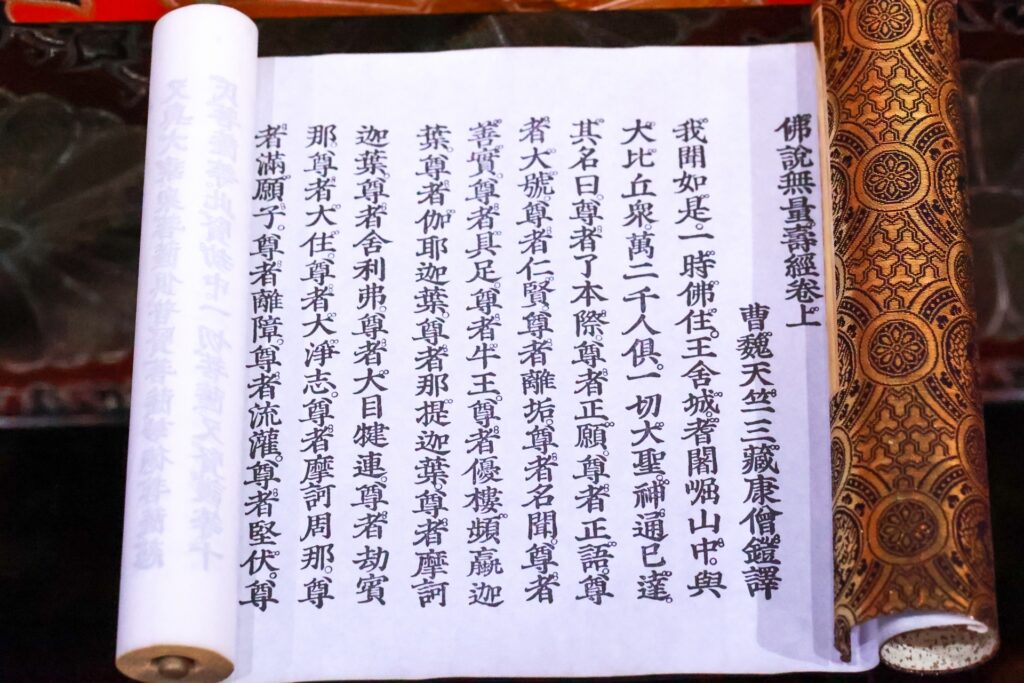

それはすなわち、『無量寿経』と『観無量寿経』の記述の相違です。

『無量寿経』と『観無量寿経』は、浄土教における最重要の経典です。

浄土宗ではお法事の際などに全部、もしくは一部を読誦しますので、耳にされた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、同じく主要な浄土教の経典でありながら、この2つの経典を比べて読んでみると、実ははっきり相違する記述があるのです。

どういうことか、詳しく見ていきましょう。

まず、『無量寿経』には、

「阿弥陀如来が、『念仏する者をみな救いとるぞ。ただし、五逆人と謗法者は、その例外とする』と誓った」

という記述があります。

ここに出てくる「五逆人」とは、五つの罪(五逆)を犯した者です。

「五逆」(五逆罪とも)とは、仏教における、最も重い罪のことです。

全部で五種あるから、五逆と呼ばれます。

具体的には、

①父を殺すこと。

②母を殺すこと。

③小乗仏教における最高の悟りを開いた者(阿羅漢)を殺すこと。

④仏の身体より血を出させること。

⑤僧団を破壊すること。

以上の5つです。

このうち、もし一つでも犯したのならば、必ず地獄に堕ちるとされています。

それほど、仏教的に大変重い罪なのですね。

ちなみに、「仏教における罪」として説明してきましたが、この五種のうち①②③は、現代の社会的な倫理観からしても殺人という重罪ですよね。

特に①②は親殺しです。

④は、(現代に仏がいるかどうかは別として、)傷害罪といえるでしょう。

となれば、「世俗ではあまり大きな罪にはならないが、仏教的には重罪」といえるのは、実は⑤だけかもしれません。

このように、仏教的な善悪理解と世俗の善悪理解は、少し逸れつつも大半は重なるものです。

「善悪」の問題は大変重要ですので、別の機会にきちんと取り上げたいと思います。

少し脇道に逸れましたので、もとに戻りましょう。

今お示しした「五逆」は大変な重罪なので、仏教では「五逆人は最悪の悪人だ」とされています。

『無量寿経』も、このような一般的な仏教の考え方を反映して、「五逆人は例外とする」、つまり「五逆人は阿弥陀仏の救いの対象から除く」と述べているのです。

一方、「五逆人」とセットで出てきている「謗法者」とは何なのでしょうか?

これは、仏法(仏さまの教え)を謗る人のことです。

簡単にいえば、「仏教なんてウソだ、信じても無駄だ」と主張するような、いわば仏教を誹謗中傷する人ですね。

仏教では、この謗法者も大変な悪人とするのです。

謗法者は仏教そのものを根底から否定する者なので、仏教にとって、最も忌むべき存在です。

なので、よくよく考えてみれば、謗法者が悪人とされるのも当然だといえましょう。

そのため『無量寿経』では、五逆人と合わせて、「謗法者は、念仏したとしても、救いの対象から除かれ、往生できない」と、除外規定を設けているのです。

ここまで、『無量寿経』を見てきました。

「五逆人」と「謗法者」という悪人が、救いの対象から除外されていることを確認しましたね。

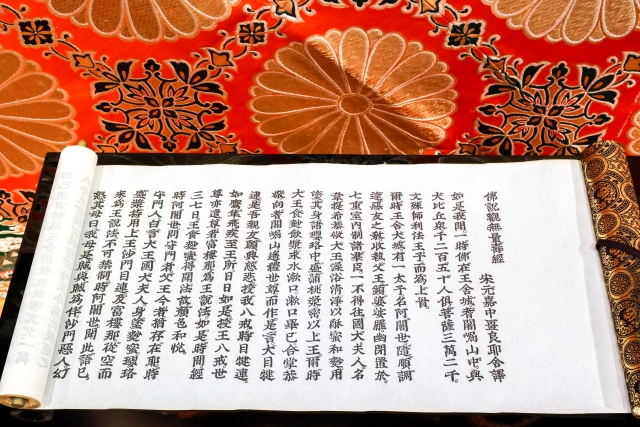

興味深いのが、これと異なる記述が『観無量寿経』にあるということです。

『観無量寿経』では、「往生する人には九品という九段階のランクがあり、上は善人、下は悪人だ」としています。

九段階の一番下は、「下品下生」という最低ランクの人です。

この「下品下生」はどういう人かというと、五逆の罪を犯す人、つまり五逆人なのです。

ということは、先ほど見た『無量寿経』に基づけば、下品下生は当然往生できないことになりますね。

しかし、『観無量寿経』に書いてあることはその逆です。

『観無量寿経』では、「五逆を犯した下品下生も、臨終に念仏して見事往生を遂げた」ことについて、詳しく説いているのです。

こうなると、皆様はこう思いませんか?

じゃあ結局、五逆人は往生するのか?『無量寿経』と『観無量寿経』のどっちが正しいんだ?

と。

この疑問はもっともです。

現に、現代の私たちが疑問に思ったのと同じように、先人たちもこの2つの経典の相違に疑問を感じ、この相違点を問題にしました。

そして、中国・朝鮮・日本を通して、喧々諤々の議論がされるようになったのです。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎『無量寿経』には、五逆人と謗法者は救済対象から除くと説かれている。

◎一方で『観無量寿経』には、五逆人が臨終に念仏して往生したことを説く。

◎そのため、『無量寿経』と『観無量寿経』を合わせて読むと、「結局、五逆人は往生するのか?」という疑問が生じる。

現に、古代中国・新羅・日本の僧侶たちも、この2つの経典の相違にひっかかり、種々の議論を行うようになった。

では以下、北魏から唐代までの古代中国・新羅(朝鮮半島)・日本で行われた議論について、その大まかな流れを見ていきましょう。

その都合上、①「五逆人は往生できるか?」と、②「謗法者は往生できるか?」の2つに分けてお話していくことにします。

どういう議論が行われたのか?① ―五逆人の往生をめぐる解釈―

まず、①「五逆人の往生は可能か?」について、見ていきましょう。

この問題については、古代中国以降、色々な説が出されました。

特に、中国の唐の時代と、朝鮮の新羅の時代には盛んに議論され、数多くの文献で、種々の説を示しています。

現に、憬興(7世紀後半)という新羅の僧侶は、『無量寿経連義述文賛』という書で、そのことについて、「昔から今に至るまで、百の諸説がある」と表現しています。

これはさすがに誇張した表現だとは思われますが、多くの説が出されたことをよく表しているといえるでしょう。

それぞれの僧侶の説を個別に全て紹介することは、とうていできません。

そこで、中国・朝鮮・日本へと浄土教が広まっていく過程で、議論がどのように推移していったのかを俯瞰する形で、まとめることにしましょう。

まず、結論を申しておくと、多くの説がありますが、僧侶たちはみな、「ある条件を満たせば五逆人も往生できる」と認めました。

言い換えれば、どんな僧侶であってもみな、「『観無量寿経』に五逆人の往生が説かれている以上、五逆人も往生できるはずだ」と考えたのです。

となると、こういう疑問が湧きますよね。

「では、『無量寿経』はどう考えるのか?」と。

これについても、昔の僧侶たちはきちんと論じています。

すなわち、僧侶たちは、「『無量寿経』は往生できる条件を満たせなかったときを指しており、『観無量寿経』はその条件を満たせたときに当たる」と考えたのです。

こう考えれば、確かに矛盾は解消されますね。

このような考え方は、全ての僧侶に共通しています。

では、諸説はどの点で異なっているかというと、「ではその条件とは何か?」ということです。

僧侶たちは、「悪人であっても往生できる条件」について、それぞれの考え方を示したのです。

例えば、「念仏をきちんと集中してやっているか否か」、「菩提心(悟りを求める心)を起こしているか否か」などなどです。

この「条件の内実をどのように理解するか」によって、数多の説に分かれてくることになりました。

それぞれの僧侶たちは、頭を悩ませ、自身の説を示すことで、種々の説が並び立つという状態になったのです。

その諸説のそれぞれを見ていくのも興味深いですが、本記事ではそれはしません。

ここでおさえておくべきポイントは、五逆人の往生については、条件の相違はあれ、古くから総じて認められていたということです。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎五逆人の往生については、古代中国から日本に至るまでの僧侶たちは、総じて「五逆人も往生できる」とした上で、「『無量寿経』には何らかの条件が揃っていない場合を説いているのだ」と考えた。

◎このように条件が整っているかそうでないかで考えると、「条件が揃った場合=五逆人も往生可」とする『観無量寿経』と、「条件が揃っていない場合=五逆人は往生不可」とする『無量寿経』というように、2つの経典を矛盾なく理解できる。

◎条件の内容については諸説分かれているが、「(条件さえ整えば)五逆人も往生できる」という立場は、全ての僧侶において共通している。

後で詳しくお話しますが、ここまで読んでくださった皆様は、「五逆人という悪人の往生は昔から盛んに説かれていた」ということに気付かれると思います。

もっといえば、「『観無量寿経』という経典の段階から、悪人の往生は説かれている」ともいえますよね。

つまり、単に「悪人の往生は法然や親鸞が初めて説いた」と理解するのは、明らかな間違いだということですね。

法然や親鸞の前のお坊さまたちも、悪人の往生に関心を持ち、盛んに議論をしていたのです。

このことは、②「謗法者でも往生できるか」をめぐる議論の流れを見ていくと、もっと明らかになります。

次にそれをお話します。

どういう議論が行われたのか?② ―謗法者の往生をめぐる解釈―

②「謗法者でも往生できるか?」について、中国から日本に至るまで、どのように議論が推移してきたかをまとめてみましょう。

皆様の中には、もしかしたら、

「同じ悪人の往生なんだから、謗法者の往生についても、五逆人の往生と同じように論じられたんだでしょう。

もうだいたい予想できるから、飛ばして次に行ってよ。」

と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そう単純ではありません。

謗法者の往生に関する議論は、五逆人の往生可否をめぐる議論とは異なった形で行われてきたのです。

結論をいえば、中国・朝鮮・日本の平安時代中期までは「謗法者は往生できない」と考えられていました。

これに対して、平安時代後半になると、急に「謗法者も往生できる」という主張が行われるようになるのです。

これは、日本の平安時代後半における独自な展開として、大変面白い点です。

詳しく見ていきましょう。

まず、最初に注意すべきは、「謗法者の往生は、『無量寿経』はもちろん、『観無量寿経』にも説かれていない」ということです。

さきほど見たように、『観無量寿経』では、下品下生の往生として、五逆人の往生は説いています。

しかし、『観無量寿経』に謗法者は登場しません。

つまり、「謗法者が往生する」ということは、『観無量寿経』にも説かれておらず、『無量寿経』ではっきりと「救いから除く」と説かれていることになります。

「謗法者が往生する」など、どの経典でも言っていないわけです。

こうなれば普通、「五逆人は往生できても、謗法者は往生できないんだね」と考えますよね。

現に、古代中国から日本の平安時代中期に至るまで、大半の僧侶たちはそのように考えました。

もっとも、一部、「謗法者でも往生できる」と考える僧侶もいましたが、全体から見ればごくわずかに過ぎません。

例えば、曇鸞(476年~542年)という北魏の時代の僧侶は、「謗法者は往生できない」と明言しています。

そして、五逆人は往生できるのに謗法者は往生できない理由を、「仏教そのものを否定する謗法者のほうが罪が重いから」などと、色々な観点から説明しています。

さきほど述べたように、『無量寿経』ではっきりと「謗法者は救いから除く」と説かれており、謗法者の往生はどの経典にも説かれていないということを踏まえると、曇鸞のような「謗法者はダメ」という理解が主流になるのは、当然ともいえるでしょう。

しかし、このままずっと、こういう「謗法者は往生できない」という理解が行われ続けたかというと、そうではありません。

大きく変わるのが平安時代の後半です。

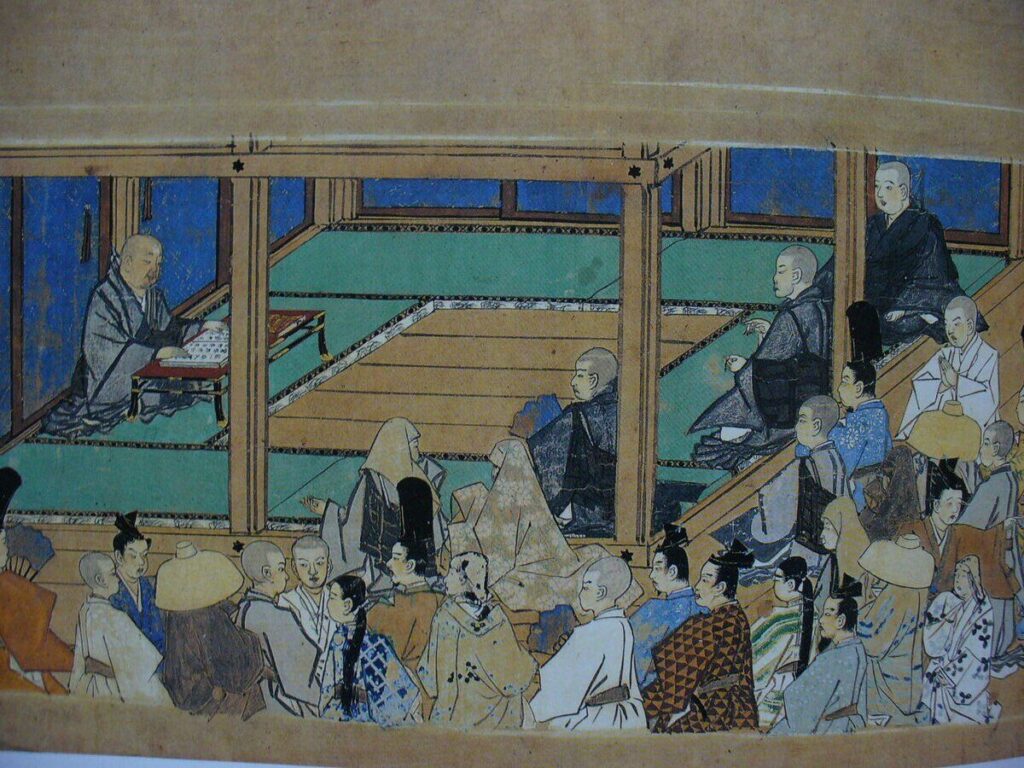

平安時代には、各宗派の教えの諸問題について、色々な宗派の僧侶が一堂に会して議論するということが盛んに行われました。

これを「論義」といいます。

浄土教においても、「論義」が積極的に行われました。

平安後期に天台宗の僧侶が行った、浄土教関係の「論義」の記録が、『浄土厳飾抄』という書におさめられています。

『浄土厳飾抄』を読めば、当時の僧侶たちが「論議」の場で、どのような内容の議論を行っていたかがわかるのです。

『浄土厳飾抄』を見てみると、当時の天台宗の僧侶たちが、質問する側と答える側に分かれて、次のように論じていたことが分かります。

「尋ねる。五逆人が往生するというのは、昔のお坊さまたちが言っている通りである。

では、謗法者は往生するのか?

答える。『観無量寿経』では省略しているだけで、実は謗法者の往生も説いている。

だから、謗法者も、五逆人と同様に、条件をきちんと満たせば往生できるはずだ」と。

このように、五逆人と区別せず、謗法者も往生できるという考え方が示されているのです。

『浄土厳飾抄』のような、謗法者の往生を認める主張は、同時代の別の宗派の僧侶の著作でも行われています。

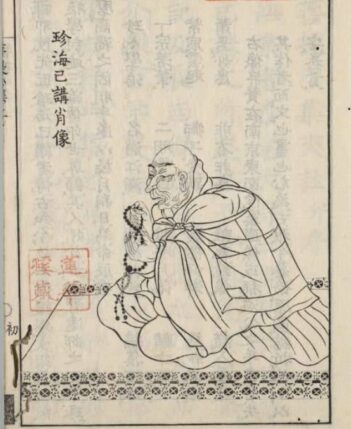

その代表例が、三論宗という宗派の有名な僧侶である珍海(1091年~1152年)です。

珍海は、『決定往生集』という浄土教関係の主著で、「謗法者も往生できる」と主張しています。

【『菩提心集夾註』(京都大学附属図書館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100303239】

興味深いのは、その際に珍海が、中国の隋の時代の吉蔵(549年~623年)という高僧の説に対して、独自な解釈を行っていることです。

吉蔵は、三論宗の祖師です。

なので、珍海としてはこの吉蔵の説を無視するわけにはいきません。

吉蔵の説を土台としてはじめて、自分の説を出せるのです。

【Wikimedia Commonsより(File:Kashō Daishi (Todaiji).jpg – Wikimedia Commons)】

しかし吉蔵は、

「謗法者は往生できない。

なぜなら、謗法しているということは信心がないからだ。

信心がない謗法者が往生するなど、道理に合わない」

と、謗法者は往生できないことを明言しています。

これに対して珍海は、

「信心がないからダメだということは、信心があれば往生できるということだ。

ということは、吉蔵は実には謗法者も信心を起こして往生することを言おうとしているのだ」

と解釈します。

しかし、吉蔵は「謗法者は信心がないので往生できない」としか言っていません。

素直に考えれば、吉蔵は「謗法者の往生はあり得ない」ということしか言っていないのです。

そのため、「では謗法者も信心を起こせば往生できるはずだ。吉蔵もそう言おうとしていたのであり、それが吉蔵の本意なのだ」というのは、明らかに珍海の深読みです。

ちなみに、さきほど触れた『浄土厳飾抄』では、「『観無量寿経』では謗法者の往生を省略しているだけだ」と見なしていますが、これも別に何か根拠があるわけではありません。

そのため、正直、『浄土厳飾抄』も珍海の説も、その論理について、

「少し無理やりすぎるのではなかろうか?

論理的な妥当性がどこまであるのか?」

という印象を受けます。

しかし、逆にいえば、平安時代後半の僧侶たちは、無理やりに、新たな根拠を考え出してまで、「謗法者でも往生できる」と主張しようとしていたのです。

このことから、平安時代後半の僧侶たちは、謗法者といういわば最低の悪人の往生について、それまでの時代の僧侶よりも注目し、深い関心を持っていたといえます。

個々の主張の論理的な整合性はどうあれ、浄土教史において重要なのはこの事実です。

以上を踏まえると、単に「鎌倉時代の仏教がはじめて悪人の救いを説いた」という説明はもはやできないことが、いっそう深くお分かりいただけると思います。

【Wikimedia Commonsより(File:Daibutsu-den in Todaiji Nara01bs3200.jpg – Wikimedia Commons)】

本節の内容をまとめておきましょう。

◎謗法者の往生は、『観無量寿経』にも説かれていない。

そのため、日本の平安中期までは、謗法者は往生できないと見なされることがほとんどであった。

◎しかし、平安後期になると、謗法者も往生できるという新たな理解が示されることになる。

その議論に論理的整合性があるかは何ともいえないが、ここで重要なのは、平安後期になると、謗法者の往生も説くというように、悪人の救済にいっそう注目されるようになっていることである。

悪人をめぐる法然の説の革新性

平等な人間観

ここまで、「すでに法然や親鸞の前から、悪人の往生について多くの僧侶たちが注目してきたこと」、「特に平安時代後半には、それまでの時代より、いっそう悪人の救いに関心が高まっていたこと」などを見てきました。

「鎌倉時代の仏教がはじめて悪人の救いを説いた」という理解をしていた方が、ここまでの学びを踏まえ、新たな理解へとアップデートしていただけたのであれば、ここまで順に説明してきた甲斐があります。

しかし、「ではここでおしまいです」と言うわけにはいきません。

ここで終わるわけにはいかないでしょう。

というのも、皆様は今、

「じゃあ法然や親鸞の悪人救済をめぐる思想には画期性はないのか?

法然以降の思想については、どのように理解したら良いのか?」

という疑問をお持ちだと思うからです。

しかし、さすがに親鸞や、(冒頭で少し触れた)『歎異抄』の「善人なおもて往生を遂ぐ。いわんや悪人をや」の解釈についてまで詳しく話し出すと、議論がややこしくなり、一記事の量を越えてしまいます。

それは別の機会に行うとして、今回はさしあたり法然の説を取り上げて、それ以前の僧侶たちの説との相違点や、法然の説の思想的意義について述べていきたいと思います。

まず、結論として、法然や親鸞の悪人往生をめぐる思想には重要な画期性があります。

それは、悪人の往生をめぐる研究が大きく進み、「すでに法然や親鸞以前に悪人の救済が説かれていた」ことが明らかになった今でも、決して変わりません。

今回、縷々お話してきたように、従来のように単に「鎌倉時代の仏教がはじめて悪人の救いを説いた」と、「悪人の救いを説いたかどうか」で大雑把にまとめてしまうと、大変な間違いだということであって、法然や親鸞の思想にはそれまでとは異なる新しさがあるのです。

では、その画期性とは何なのでしょうか?

それはすなわち、「悪人をどう捉えるか」ということです。

今回お話したように、珍海などの平安時代後半の僧侶をはじめ、法然までの人物も、悪人の往生を説いています。

しかしその議論は、あくまで「最低ランクの人であっても往生できる」ことを示すためのものです。

つまり、彼らの議論は、「上には上がいて、往生する人にはランクがある」ということを前提としたうえで、下位の人(悪人)の往生にフォーカスするというものなのです。

言い換えれば、悪人を下に見て、「そういう下位の人でも往生できるから大丈夫」ということを説くという議論だということです。

これに対して、法然以降は違います。

法然は、「釈尊の教えから遠ざかった時代(末法)に生きる私たちは、みな仏教の理解に乏しい者(凡夫)である」と考えます。

つまり、現実には善人はおらず、みな悪人ばかりだということです。

現に法然は、次のように述べています。

「それ念仏往生は、十悪・五逆をえらばず、迎摂するに十声・一声をもてす。

聖道諸宗の成仏は、上根上智をもととするゆへに、声聞・菩薩を機とす。

しかるに、世すでに末法になり、人みな悪人なり。

はやく修しがたき教を學せんよりは、行じやすき弥陀の名号をとなへて、このたび生死の家をいづべき也」(『念仏往生要義抄』)。

分かりやすいように意訳すると、

「そもそも念仏往生というのは、十悪や五逆という重い罪を分け隔てすることなく、わずか十声・一声の念仏でも、必ず救われるものなのだ。

浄土宗以外の諸宗が説く成仏の教えというのは、仏教者としてレベルが高い者を対象とするものなので、その教えに当てはまるのは、すぐれた菩薩たちしかいない。

しかし、今、世はすでに末法になっており、人々はみな悪人なのだ。

だからこそ、実践しがたい諸宗の教えを学ぶより、実践しやすい称名念仏を行って、この度、輪廻から抜け出て、極楽浄土に往くべきなのだ」

法然は、このように、末法の世に生きる者全てを、平等に悪人と見る立場を取り、その上で、「そういう私達でも、みな往生できる」ことを主張するために、悪人の往生に注目するのです。

法然までの議論と法然の説の間には、同じく悪人の往生にフォーカスしているようでありながら、それを論ずる際の立場が大きく異なっているといえるでしょう。

つまり、悪人を「差別すべき下位の人」と見るか、「自分自身、ひいてはこの時代の人たちみんな」と見るかというように、「そもそも悪人をどう捉えるか」が異なるのです。

ある学説ではこのことを、「悪人を蔑視する、差別的な人間観」と「全ての人間が悪人であるという、平等的な人間観」との相違だと表現しています。

差別というと、一気にネガティブなニュアンスが入りますので、法然までの僧侶たちの議論がダメなものであるかのような印象を受けます。

でも、そうではありません。どの時代の僧侶も、人々に救いを説こうと真剣に論じていたのであり、現代的な観点から、その思想について、「ダメだ。未熟だ」と価値判断するのはあまりに傲慢です。

ですので、個人的には、あまりこの「差別」か「平等」かで、法然以前・以後を分ける見方は好きではありません(もう少し、より良い表現はないのかと考え中です)。

しかし、法然以前・以後で、悪人の捉え方や人間観が大きく違うという指摘は、核心を突いており、大変重要だと思われます。

どういう言葉で表現するかはまだ今後考えていくべきですが、いずれにしても法然は、「悪人を下に見る従来の価値観」を転換させたのであり、そこに思想的意義があるのです。

悪人正機

法然の説のもう一つの特徴として、「悪人正機」があります。

「悪人正機」は有名な言葉ですので、聞いたことがある方も多いでしょう。

「悪人正機」を定義するのは難しいのですが、(冒頭にも少し触れたとおり、)ざっくり言えば、「悪人こそが阿弥陀仏の本願の正しき機、つまり阿弥陀仏の第一次的な救済対象である」という意味です。

換言すれば、「善人も救いの対象とはなるが、阿弥陀仏の主たる救いの対象は悪人である」、「阿弥陀仏は悪人こそを憐れんでくださる」とする考え方です。

これを初めて説いたのも法然であり、これも法然の画期性の一つです。

しかし、これを聞くと、皆様の中には、次のように思う方もいらっしゃると思います。

「(冒頭でも紹介があったように、)悪人正機は、『歎異抄』の『善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや』に始まる教えじゃないのか?

そう日本史でも習ったよ。

法然は悪人往生を説いただけで、悪人正機まで説いたのは、親鸞のすごさなのではないのか?」

と。

確かに、この悪人正機説は『歎異抄』に示されるものです。

そのため、近代までは、「悪人正機は親鸞が創始した教えであり、浄土真宗の思想の代表だ」とされてきました。

一昔前まで日本史でそう教えられてきたのも、それによるのです(今でもなお、そういう教え方がされることがあります)。

しかし、このような「悪人正機」の理解は、大正時代に新たな発見があり、ガラッと変わったのです。

大正時代には、新たに、法然の遺文を集成した書である『醍醐本』が発見されます。

重要なのは、その中の「三心料簡および御法語」という書に、「善人なほもて往生す、いはんや悪人をやの事」という文言が含まれていたことです。

「善人なほもて往生す、いはんや悪人をやの事」という文を見れば分かりますが、これは『歎異抄』とほぼ同一の文言ですよね。

そのため、『醍醐本』の発見以降、「悪人正機の教えをはじめて打ち出したのは法然だ」という、新たな学説が生まれ、盛んに議論されるようになったのです。

ただし、「三心料簡および御法語」を完全に法然のものとみなしてよいかについては、色々な意見があり、今でもなおはっきりとしていません。

しかし、『醍醐本』が法然の遺文を集めた書である以上、「三心料簡および御法語」も法然のものである可能性はあるといえます。

さきほど触れたように、法然以前の僧侶たちは、「悪人でも救われる」とは説いていましたが、「悪人こそが正しき救いの対象だ」とまではっきり言うことはありませんでした。

法然以前の僧侶たちは、あくまで、「善人こそが救われるが、そうなれない悪人でも救われる」と、善人を中心に論じていました。

いわば、円の中心に善人を置き、周縁に悪人を置き、「円全体が救いの対象ですよ」と説いているというイメージです。

これに対して、(「三心料簡および御法語」が法然のものであるならば、)法然は円の中心に悪人を置き、「悪人こそが救われる」という考え方を示したのです。

このような悪人正機の考え方を示したところも、法然の特色だといえます。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honen_shonin_eden_-_Honen_establishes_Jodo_shu.jpg?uselang=ja)】

「悪人こそが正機である」のならば、「私たちのような悪人も、みなまっさきに救っていただけるから大丈夫だ」と、どんな者でも安堵することができますよね。

「悪人正機」の教えについては、「慈愛に満ちたすばらしい教えだ」とする人がいる一方で、「悪人を肯定しかねない、危ない教えだ」とする人など、色々な人の意見があり、一概に評価することはできません。

しかし、賛否両論あれ、少なくとも自らを悪人と自覚して、「自分のような者でも何とかして救われたい…!」と必死に求める者にとっては、「悪人正機」の教えは、大変心強い、ありがたいものだといえるでしょう。

法然やその弟子たちが「悪人正機」の教えを説いたのは、決して単に悪人を肯定したかったのではなく、救われるかどうか不安に思う者を安心させるためだったといえましょう。

「悪人正機」について色々な意見や印象があるのは承知していますが、法然たちが周囲の人々に応えるために打ち出したものだということを忘れてはならないと思います。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎「悪人往生」は、法然以前の僧侶たちも盛んに主張してきたことだが、法然の説にはそれまでの説とは異なる、2つの画期性がある。

◎第一に、単に悪人ー善人という階層構造により、悪人を蔑視するのではなく、「みな悪人だ」という、平等な人間観を打ち出したこと。

◎(法然の教えかどうかには諸説あるが、)悪人こそが正しき救いの対象であるという、「悪人正機」の教えを説いたこと。

◎法然は、このような2つの観点から新たな説を示して、「私は悪人なので救われがたい」と悩む人々に、「必ず救われる」という安心感を与えたのである。

最後に

以上、浄土教における、悪人の救済をめぐる思想史をひも解いてきました。

色々な僧侶たちの種々の説が出てきて、お腹いっぱいになった方もいらっしゃるでしょう。

お腹いっぱいになるほど、人類の歴史の中で、大変多くの僧侶たちが浄土教に関わってきたということです。

今回は僧侶の教説を扱いましたが、これに各時代の信者の方たちを入れると、もう目が回るほどの数の人々が浄土教とともに生きてきたことになります。

これこそが、知の遺産だといえましょう。

心残りなのが、膨大になることを恐れて、今回は親鸞についてお話しできなかったことです。

悪人の救済をめぐる親鸞の思想は大変興味深いものなので、機会を改めて、詳しく解説したいと思います。

最後まで読んでいただけた皆さまは、よく思われがちな「鎌倉時代の仏教がはじめて悪人の救いを説いた」ということは誤りだということを、しっかり理解してくださっていると思います。

古代中国の僧侶たち以降、多くの先人たちが、「悪人は救われるのかどうか」という問題を深く考えてきました。

法然や親鸞の悪人往生をめぐる思想に注目されることが多いですが、法然や親鸞もゼロからいきなり100%を作り出したわけではありません。

法然や親鸞の思想も、それまでの先人たちの色々な説を消化し、継承すべきところは継承し、批判すべきところは批判することで生まれたものなのです。

このように、無数の先人たちの活動があってこそ、今の浄土宗や浄土真宗があるのだということに気づかされるのも、研究や勉強の醍醐味だと感じています。

本ブログでは、引き続き、このような先人たちの知の遺産をお伝えすることを続けていきたいと思います。

参考文献とお勧めの書籍

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎稲葉秀賢「支那浄土教に於ける逆謗摂不論の展開」(『支那仏教史学』3‐4号、1939年)。

◎小原仁「平安末期における悪人往生思想について」(『日本仏教』49号、1976年)。

◎玉城康四郎「「唯除五逆誹謗正法」の意味について―中国・日本篇―」(東方学会創立四十周年記念『東方学論集』、東方学会、1987年)。

◎玉城康四郎「「唯除五逆誹謗正法」の意味について―インド・総結篇―」(『成田山仏教研究所紀要』11号、1988年)。

◎中川英尚「『無量寿経』における「唯除五逆誹謗正法」」(種智院大学学舎竣工記念論文集『仏教万華』、1992年)。

◎平雅行『日本中世の社会と仏教』(塙書房、1992年)。

◎吉原浩人「院政期宗教思想史の一側面―『続本朝往生伝』悪人往生譚形成の背景」(『国文学解釈と鑑賞』60‐10号、1995年)。

◎梶村昇『法然の言葉だった「善人なをもて往生をとぐいはんや悪人をや」』(大東出版社、1999年)。

◎平雅行『親鸞とその時代』(法藏館、2001年)。

◎高田文英「源信における逆謗の救い」(『真宗研究会紀要』34号、2002年)。

◎佐藤健「法然の悪人往生について」(『印度學佛教學研究』50‐2号、2002年)。

◎永原智行「中国浄土教における逆謗の救いの展開 浄影寺慧遠より善導へ」(『龍谷教学』46号、2011年)。

◎永原智行「法然上人における逆謗の救いの課題」(浅井成海先生古稀記念論集『日本浄土教の諸問題』、永田文昌堂、2011年)。

◎永原智行「『論釈』と『九品往生義』を中心に 十念と逆謗釈についての考察」(『眞宗研究』56号、2012年)。

◎永原智行「源信の逆謗観 千観から源信まで」(『龍谷教学』49号、2014年)。

◎難波教行「本願の仏道における「唯除五逆誹謗正法」の意義 親鸞の視点から」(博士論文、大谷大学、2015年)。

◎永原智行「平安後期浄土教の逆謗観」(『宗教研究』89号、第74回学術大会紀要、2016年)。

◎平雅行『鎌倉仏教と専修念仏』(法藏館、2017年)。

◎成瀬隆順『禅那院珍海已講の浄土教思想』(博士論文、早稲田大学、2020年)。

◎四夷法顕「初期叡山浄土教における悪人往生説と親鸞聖人の立場 善導教学の受容を一視座として」(『宗學院論集』94号、2022年)。

◎平雅行「顕密系浄土教と専修念仏 浄土教史の再構築をめざして」(『興風』35、2023年)。

◎松尾善匠「平安後期における謗法者の往生をめぐる議論―『浄土厳飾抄』と『決定往生集』を中心に―」(『東洋の思想と宗教』41号、2024年)。

【お勧めの書籍】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。

◎平雅行『親鸞とその時代』(法藏館、2001年)

平安・鎌倉時代の民衆が、浄土教をどのように受容したかを、様々な観点から論じている書です。

平先生は、日本史の研究者で、特に古代・中世の仏教史がご専門です。

この分野の第一人者と呼ぶことに誰も異論がない、優れた学者です。

その的確な指摘と、説明の分かりやすさから、日本仏教、特に浄土教を語る上で、平先生の著書は必ず読むべきものになっています。

この書『親鸞とその時代』では、法然や親鸞たちの前の平安期の浄土教と、法然らが登場した後の浄土教は、どこが違うのかを、的確かつ詳細に解説しています。

特に、悪人往生や女身往生を扱う章では、鋭い分析をしており、勉強になります。

また、分かりやすくするために、あえて講演調(話し言葉)で書かれていますので、読むのも苦になりません。

この書では、本記事で取り上げられなかった、親鸞の悪人往生説についても踏み込んだ分析をしています。

親鸞が悪人往生をどのように考えたのかについて関心がある方は、ぜひ手にとっていただければと思います。

◎梶村昇『法然の言葉だった「善人なをもて往生をとぐいはんや悪人をや」』(大東出版社、1999年)

本記事では、「悪人正機」の思想は、『歎異抄』だけではなく、法然にもあったという説明をしました。

これをはっきり主張されたのが、梶村昇先生です。

梶村先生は、亜細亜大学名誉教授、かつ浄土宗の僧侶です。

この書『法然の言葉だった「善人なをもて往生をとぐいはんや悪人をや」』では、本記事で紹介した「三心料簡および御法語」をもとに、「悪人正機」とはいかなる思想なのか、誰がいつから唱え始めたのかなどの問題について、詳細に分析しておられます。

この書も、「浄土教と悪人の救済」を語る上で欠かせない、重要な本だといえます。

「悪人正機」についてもっと詳しく学びたい方は、ぜひ見てみていただければと思います。

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!

コメント