こんにちは、学問ボウズです!

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

「身内に死者がいない人はいない」。

これは仏教を開いたお釈迦様の言葉です。

お釈迦様の教えの通り、私たちは誰もが身近な人の死に直面し、それを乗り越え、または乗り越えられないままに、日々を生きています。

私も、少し前に、肉親を亡くしました。

では、私たち(遺族側)と、故人は、永久に離れ離れなのでしょうか。

これは、死とともにある人間という存在において、大変重要な問いだといえましょう。

これについては、各宗教や哲学、各個人によって、色々な考え方がありますが、別記事で、浄土教、特に浄土教の主要な宗派である浄土宗での理解をお伝えしました。

その記事はこちらです↓

浄土教とは、(本ブログを見てくださっている方にはもう言うまでも無いことだと思いますが、)阿弥陀仏のひらいた浄土(西方浄土・極楽浄土)に往き生まれかわる(往生する)ことを説き、それを勧める仏教の一派です。

詳しくはその別記事で述べましたが、浄土宗では、「死者(故人)と生者(遺族)は切り離されている」という考え方を批判して、「浄土にいる故人と、この世界に生きる生者には関係性が続いているのだ」と説きます。

関係性が続くというのは、具体的には、「故人は浄土からこの世のことを見てくれている。縁ある者を救いに、この世に帰って来てくれる」ということです。

この世に帰って来ることを、「還相」(還相回向)といいます。

また浄土宗では、「自身が命を終えた後、故人と浄土で再び再会できる(同じ蓮の上に生まれる)」とも説きます。

いわゆる「一蓮托生」です。

これも、死者と生者の関係といえます。

別記事では、この「還相」や「一蓮托生」とは何か、浄土の故人と生者の関係性とはどのようなものかについて、教えの内容にフォーカスして説明しました。

その記事では説明に重きを置いたため、紹介できませんでしたが、古代・中世の資料には、当時の人たちが、浄土にいる故人との関係性について、具体的にどのように理解し、信じていたのかが表れています。

すなわち、浄土の故人と生者の関係性を示す、様々なエピソードが流布していたのです。

本記事では、このような古代・中世に広まっていた、浄土に往生した故人と生者の関わりについてのお話を、3つご紹介します。

最後まで読んでいただければ、過去の人たちが、生者と死者の関わりについて、具体的にどのような理解をしていたのか、何を信じていたのかについて、より深くイメージすることができるでしょう。

皆さまの、浄土教についての理解の解像度が、さらに上がることになりますし、また私たちと死者との関係を、改めて問い直すきっかけにもなるでしょう。

ぜひ、最後までお読みください!

故人が夢に現れてくれた話

まず、『後拾遺往生伝』巻下、第26話におさめられた話です。

『後拾遺往生伝』とは、平安時代後半に、三善為康(1049年~1139年)が著した、往生した者の伝記です。

ちなみに、『後拾遺往生伝』のような、往生した者の伝記を集めた書物のことを、往生伝といいます。

【慶滋保胤 等著 ほか『日本往生全伝』7 後拾遺往生伝(三善為康),永田文昌堂,明15.1. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/822297 (参照 2024-11-01)】

以下のようなお話です。

(意味が分かりやすいよう、適宜言葉を補い意訳しています。次節以降も同じです)。

近江国(現在の滋賀県あたり)の山のふもとに、一人の女性が住んでいました。

その女性は、慈悲深く、日々念仏を行っていました。

常に「後の世で苦しむことがないように」と願い、できる限りの布施(施しをすること)を行っていました。

そうして過ごしていて、53歳になった、保安元年(1120)の12月下旬頃のこと。

その女性は病気になり、床に臥せってしまいます。

看病する人たちは、阿弥陀仏・薬師菩薩・観音菩薩・地蔵菩薩などの像を設け、その女性の前に据えてあげました。

するとその女性は、それらの仏・菩薩の像に向かって念仏し、像の顔を一心にずっと見つめて、祈りを捧げたのでした。

また、2人の僧がやってきて、鐘を鳴らして、その女性にいっそう念仏を勧めました。

そうこうしている間に、西のほうから音楽が聞こえ、また雲がやってきて、みるみるうちにその部屋を覆ったのです。

女性は、西方からの音楽を聞き、雲を見て、心落ち着き、安らかに命を終えたのでした。

その女性には子どもがいました。

亡くなって9日目の夜のこと、母を失い悲しみのさなかにある子の夢に、母が現れます。

子が「この数日の間、どうしていたのですか。今どうしているのですか」と尋ねると、母はこう答えます。

「心配するようなことは何もないよ。阿弥陀如来さまの白毫(仏の眉間にある白い巻き毛)から出る光によって、病がたちまちに癒され、安らいでいるところなのよ」と。

その夢を見た数十日後の夜のこと。ちょうど、母が亡くなって第41日目のことでした。

その子はまた母の夢を見ました。

夢の中で見た母は、阿弥陀如来と同じように、白毫から聖なる光を放っていたのでした。

以上のようなお話です。

前半の場面に出てくる、「西方から音楽が聞こえ、雲が部屋を覆った」といった臨終の奇瑞(不思議な現象)も大変興味深いですが、本記事で注目したいのは後半部です。

「母を失い、悲しみの中にある子の夢に、亡き母が現れてくれた」という部分です。

この女性を最後まで看病した人の中には、当然この子どもも入っていたでしょう。

母につきっきりで最期を看取った子は、「母は救われたのか。今苦しんではいないだろうか」と大変心配していたと思われます。

そんな子どもの夢に母が現れ、「心配ない。阿弥陀仏の聖なる光の力で、病の苦しみもなくなり、安らいでいる」と伝えたのです。

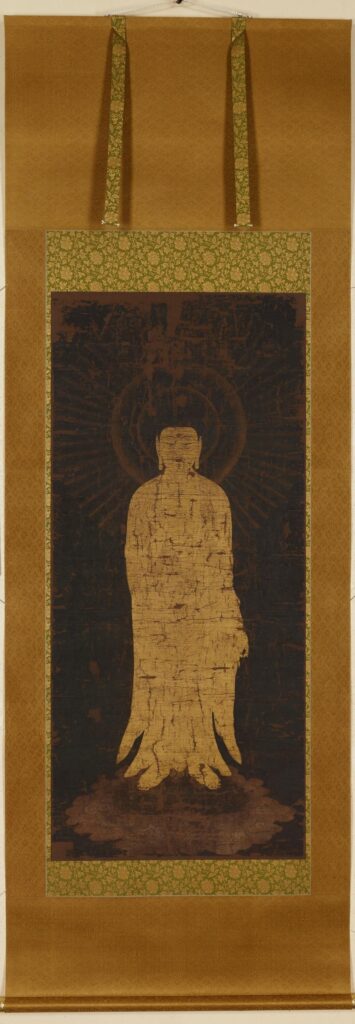

【出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)】

「なんだ夢かよ」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、古代・中世の人々は、夢に非常に重きを置いていました。

「現実に起こることと同じくらい真実だ」、もっといえば「現実に起こることよりも真実だ」と、夢は大変重視されていたのです。

古代・中世の夢理解は大変興味深い内容なので、これについてはまた別の記事で詳細にご紹介したいと思います。

ひとまずここでは「当時において夢は真実だった」ということをおさえておいてください。

これを踏まえると、この話を読んで、「なんだ夢かよ」なんて言うことはできません。

むしろこの話では、子が母の無事を、そして母自身も聖なる仏になりつつあることを夢で知ったということが重要なのです。

夢で母の姿を見た子は、「私の母は真に救われることができたのだ。無事に阿弥陀仏の浄土に往けたのだ」と感じ、大変安心したことでしょう。

このように、このお話からは、「故人が遺族の夢に現れて語りかけ、安心させる」という、故人と遺族の関係性が窺えます。

ちなみに、こうした関係性を示すお話、すなわち故人が夢に出てきて遺族と関わるという話は、他にもたくさんあります。

例えばこの話(第26話)の直前におさめられている、第25話などです。

第25話は、第26話と同様に、子どもが親を亡くす話です。

亡くなる前に子供が、「亡くなった後、どこに生まれたかを私たちに示してくれ」と親に頼みました。

そして死後、亡き親がその通りに夢に出てきて、浄土に生まれることができたと示したというのです。

このお話にも、「故人が、遺族の願いに夢で応える」という、故人と遺族の関係性がはっきりと表れていますね。

以上のように、古代・中世には、このような「故人との関係は切れておらず、故人は夢に現れてくれるのだ」という理解が行われており、また現実にそういうことがたくさん起こっていたのです。

故人が救済のために実際に還ってきてくれた話

次に、「故人が現に救済のために還ってきてくれた話」を御紹介します。

これは伝戒珠『往生浄土伝』におさめられたお話です。

伝戒珠『往生浄土伝』とは、12世紀頃の日本で造られた往生伝です。

ちなみに「伝戒珠」というのは、「戒珠が撰述したと伝わっているだけで、本当は違う」ということです。

戒珠(985年~1077年)は、中国の宋の時代の僧侶です。

伝戒珠『往生浄土伝』は、この戒珠の名を借りて(仮託して)撰述された文献であり、本当は誰が書いた著作かは今でも分かっていません。

このように作者は未詳なのですが、当時の中国や日本で流布していた伝記や逸話などを集めて編纂された書物であり、当時の人々の信仰を窺う上で、大変重要です。

伝戒珠『往生浄土伝』に収録しているのは、当時本当にあった出来事、もしくは本当にあったと人々が深く信じていた出来事です。

そのうち、「還相」が行われたことを具体的に示す、一つのお話を紹介します。

お話の内容は、以下の通りです。

昔、法敬という僧侶がいました。

法敬は、幼いころより仏教に帰依していました。

まだ子供の法敬が、ある日お寺でお釈迦様(釈尊)の像に向かって一心に祈っていると、夢にその像が現れてこう告げました。

「そなたは西方浄土の阿弥陀仏を念ずれば、その浄土の中に生まれることができる。

その浄土に生まれた後、阿弥陀仏に導かれて修行を進め、聖なる存在になった後、娑婆世界(今いるこの世)にもどり、人々を導くがよい」と。

釈尊の告げを受けた法敬は、その後、浄土寺というお寺に行き、庵をかまえて、念仏のつとめを行いながら、長い間過ごしていました。

そんなある日、夜中に空中に声が響き、こう告げました。

「善いことだ、僧侶よ。

そなたの願いをかなえ、浄土に生まれさせよう。

そなたは浄土に生まれ、そこで修行を進めた後、娑婆世界に還って他の人々を救いなさい」と。

このような自身の往生を約束するお告げを受けた法敬は、今いる浄土寺の僧侶に向かって、

「私はもうじき命を終える。

無生法忍(聖なる智慧を悟ること)を得たら、すぐに還ってきて、あなたを救おう」

と言いました。

そうして、しばらくして命を終えたのです。

法敬から「あなたを救おう」と言われた僧侶は、その言葉を信じて、待ち望んでいました。

法敬の死から13年後のこと。

ようやく法敬がその僧侶の前に現れます。

法敬は、身に光明を帯び、仏のような相好(身体的な特徴)をそなえ、もと住んでいた室の前に立っていました。

この姿を見た僧侶は、法敬に「どうしてこれほど遅くなったのか」と尋ねました。

これに対して法敬はこう答えたのです。

「浄土に生まれたといっても、無生法忍を得ることはなかなか難しく、時間がかかっている。

とはいえ、『あなたを救おう』という約束を忘れてはいなかったので、しばらく仏さまの力を借りて、今やって来たのだ。

無生法忍を得てはじめて自在に人々を救えることになるのだから、引き続き修行を積んでいかねばならないのだが、今修行を中断してまで還ってきたのは、三つのことを行うためである。

第一にかつての父母を救うため、第二にかつての師匠と修行仲間を救うため、第三にあなたに『もうすぐ命が終わるぞ』と告げて導くためである」と。

そして法敬は、この僧侶が七日後に命を終えること、残された日数にどのような修行をすべきかを事細かに教え、無事に往生を遂げることができるように導いたのでした。

最後に法敬は僧侶に向かい、

「私の師は生前に嫉妬に狂っていたので、その罪により、阿修羅道(阿修羅の住む、争いや怒りの絶えない世界)に堕ちて苦しんでいる。

今から私は師匠を教え導きに行くのだ」

と言い、忽然と姿を消しました。

法敬の教えを受けて感激した僧侶は、法敬の言うとおりに修行し、七日後に命を終え、往生したのでした。

以上のように、このお話では、「生前縁を結んだ者のもとに故人がやってきて救い導く」という出来事が起こったことがはっきり示されています。

すなわちこの話は、冒頭に触れた「還相回向」が行われた、実際の生々しい例なのです。

還相回向の記事を読まれた方の中には、「現実味がない。観念的なものであり信じがたい」と思った方もいたかもしれませんが、古代・中世においてはこうしたことが実際に起こっていた(より正確にいえば、当時の人々は実際に起こったと見なしていた)のです。

現代人が「還相回向」についてどのように理解するかは人それぞれあって良いですが、少なくとも古代・中世の人々の「還相回向」に対する信仰は、これほど生々しく具体的なものだったのです。

浄土教を学ぶ際には、こうした当時の信仰の深さを踏まえておくことが何よりも重要です。

法敬と、法敬に「あなたを救おう」と約束された僧侶の関係は詳しく書かれてはいないのですが、同じ寺で修行をともにして語り合った、深い親友の関係にあったのだと考えられます。

だからこそ法敬は、まっさきに「あなたを救いに来る」と誓い、現に修行を中断してまで、友の命が終わる前に極楽浄土から助けに来たのでしょう。

また法敬が、友だけではなく、父母や師匠をまっさきに救おうとしていることも印象深いです。

すなわち法敬は、浄土に往生しても、前世の恩を忘れず、深い縁のあった人を大切に思っているのですね。

このお話にも、「浄土にいる故人と遺族、故人と縁ある者との関係」を、ひいてはこうした両者の関係が切れずに続き、「導く(還相回向)―導かれる」という深い繋がりが確かに存在しているさまを見ることができるのです。

源信は、『往生要集』(985)を撰述したことで有名な人物です。

伝戒珠『往生浄土伝』の「法敬が身に光明を帯び、仏のような相好をそなえ、部屋の前に立っていて、僧侶と再会した」という場面も、こうした状況であったと考えられます。

【『惠心僧都繪詞傳』(国文学研究資料館所蔵)【出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200032545】

ちなみにこの話は、安居院流という唱導(仏教の教えを説いて信仰に導くこと)の流派を開いたことで有名な、澄憲(1126年~1203年)が注目して、説法の場で用いています。

弁舌さわやかな澄憲の説法によって、「法敬―僧侶(かつての友)」の深い関係性を聞いた人々は、浄土に往生した縁ある故人に深く思いを馳せ、故人が救いに来てくれることを願ったと考えられます。

現代の私たちは、この話を実際の出来事として信じ難いかもしれません。

それが良い悪いという話ではないのですが、少なくとも過去には、こうした信仰に生きた日本人がたくさんいたということを、ぜひ知っていただければと思います。

亡き子が母を極楽に導きに還ってきた話

最後に、小さな子にまつわるお話を、一つ御紹介します。

これは、(先にも出てきた)三善為康『拾遺往生伝』(1111頃)、

鎌倉初期の鴨長明(1155年~1216年)『発心集』(1215頃)、

鎌倉後期頃の「千字文説草」(説法の台本)、

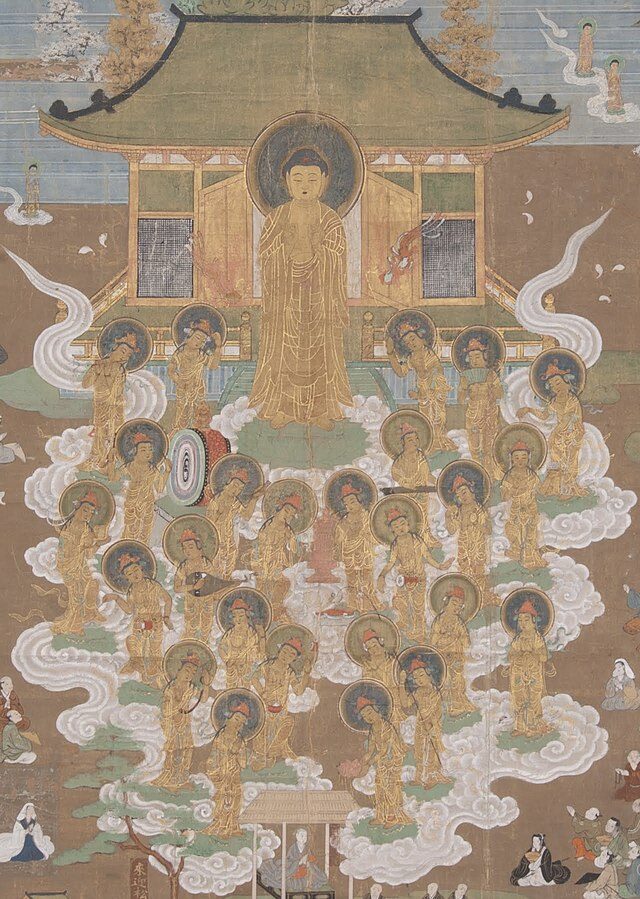

室町期の聖聡(1366年~1440年)『当麻曼陀羅疏』

などの、数々の文献におさめられている話です。

【出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200015140】

記述が詳しい「千字文説草」や『当麻曼陀羅疏』に沿って、その内容を示すと、以下の通りです。

嘉承2年(1107)、前壱岐守の藤原親輔夫婦は、子が生まれないことで悩んでいました。

そこで人から子をもらい、その子を養子として育てることにしました。

早速男の子を譲り受け、大切に育てていたのです。

不思議なことに、この子は2、3歳のころ、他の物には興味がなく、ただ念珠(数珠)を大変気に入って、それを使って遊んでいました。

親輔夫婦はこの子を大変に可愛がっていましたので、わざわざ紫檀でつくった念珠を取り寄せて、その子に贈ると、子は大変な喜びようで、常に体から離すことがなかったのです。

また不思議なことに、この子は誰に教えられたわけでもないのに、幼い頃より「南無阿弥陀仏」と称えていました。

そうこうして時がたち、その子が8歳になったときのこと。

子は重い病にかかり、臥せってしまいました。

ただ、そうした中でも父母からもらった数珠を離すことはありませんでした。

病は日に日に重くなり、ついに臨終の時がやってきます。

その子は周囲の人に支えられて起こされ、西に向かって、「我が名を称える者を必ず救う」という阿弥陀仏がたてた誓い(本願)を唱えて、息を引き取ったのでした。

そのとき、妙なる音楽が西のほうから聞こえ、素晴らしい香りが部屋中に満ち満ちたのです。

父母は悲しみに暮れ、子が大切にしていた念珠をお棺の中に入れ、埋葬してあげました。

わずか8歳の死でした。

それから少し経ったときのこと。

悲しみ泣き疲れた母が昼間に少しまどろんでいると、亡き子が神々しい姿をして目の前に現れました。

その姿を見た母は、こう尋ねました。

「私はあなたを失ってから、ずっと悲しみの淵にいるのよ。

なのにあなたは神々しく、特段悲しんでいるようにも見えない。

なぜそんな穏やかでいられるの」と。

その時、亡き子はこう答えました。

「私はすでに阿弥陀仏のまします極楽浄土の蓮台の上に生まれることができました。

だからこれほど安らかでいられるのです。

お母様、もしも私を恋しく思ってくださるなら、どうか南無阿弥陀仏と称えて、阿弥陀仏におすがりして、私と同じ一つの蓮の上に生まれて来てください」と。

さらに子はこう続けました。

「お父様・お母様がお念仏してくだされば、私と同じ蓮の上に生まれることができることの証拠・約束のために、今念珠を持って参りました。

お父様・お母様が以前私に贈ってくださった、あの念珠です。

この念珠をお母様にお渡ししますから、どうかこれを用いてお念仏を絶やさず、命尽きた時には同じ蓮にお生まれになり、どうか私と再会を遂げてください」と。

こう母に伝えた後、子は光明を身にまとい、西のほうから来た雲の上に乗り、去っていったのです。

母は夢かうつつか分からない状態で子の話を聞いていましたが、子が去った後、はっきりと目を覚ましました。

そしてふと横を見ると、傍に子が大切にしていた念珠が、子と一緒に納棺したはずなのに、そっと置いてあったのです。

それ以来、父母は念珠を離さず、一心に念仏して、ついに往生を遂げたのでした。

以上がお話の筋書きです。

8歳で亡くなった幼き子が、「父母とまた会いたい」という思いにより、浄土から悲しみ泣く母のもとにやってきて、父母を自分と同じ極楽浄土へと導いたということです。

すなわち、子も両親も、同じ蓮の上で再会することを願ったのです。

これは、いわゆる「一蓮托生」の思想・信仰です。

「親子の深い関係性は、死によって切り離されることがない」ということや、「一蓮托生」の信仰が、このお話にははっきりと示されているといえましょう。

ちなみに私は、こうした深い関係性にあるのが、実の親子ではなく、養父・養母と養子であるというところも相まって、個人的にこのお話がとても印象に残っています。

「科学技術の発達していない、過去のお話だ」と言ってしまえばそれまででしょうが、私はこの話に、その一言で片づけるわけにはいかないような感覚を覚えます。

ファンタジーだと一蹴するには、あまりに具体的だし、心に響き、何ともいえない感じが残りますよね。

少なくとも、この話を読むと「本当にこうだったら良いな」という思いが湧いてきて、「単なる過去の創造話だ」と一括りにすることは私にはとうていできません。

いずれにしても、古代・中世には子が幼くして亡くなるということが、今よりはるかに多く起こっていました。

そうした時に、このお話・信仰は、残された両親の心の拠り所となるものだったと考えられます。

だからこそ、さきに挙げた『発心集』や『当麻曼陀羅疏』などの各時代の数々の文献におさめられ、多くの人々に広められ、受け継がれてきたのでしょう。

最後に

以上、本記事では、古代・中世に広まっていた、浄土に往生した故人と生者の関わりについての具体的なお話を、3つご紹介しました。

現代の私たちには、本記事で紹介したお話を、ひいては還相回向の教えをそのまま信ずるということは難いかもしれません。

また、本記事は信仰を強要するつもりは一切ありません。

私はただ、「過去には故人との関係が続いていることを信じ、そうした信仰に生きた日本人がたくさんいた。その信仰は、今回の三つの話のようなかなりのリアリティを持つものなのだ」ということを、本記事で知っていただきたかったのです。

それを踏まえて、還相回向を信ずるか否かは、皆様それぞれにお任せします。

いずれにしても、過去に生きた日本人の熱心な信仰の内容を深く知り、先人の世界観に触れた人が今の日本に増えるというのは、今後の日本、ひいては世界にとって大きな意味があると私は思います。

本記事が皆様の世界観が広がる一助になれたなら大変嬉しいですし、さらに浄土教や仏教に興味を持っていただければこれに勝る喜びはありません。

Wikimedia Commonsより https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Detail,_Japan_-_Taima_Temple_Mandala-_Amida_Welcomes_Ch%C3%BBj%C3%B4hime_to_the_Western_Paradise_(cropped).jpg?uselang=ja

参考文献とお勧めの書籍

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎井上光貞・大曾根章介校注『往生伝 法華験記』(日本思想大系7、岩波書店、1974年)。

◎細田季男「「おなじ蓮に」考」(『比較文化論叢 札幌大学文化学部紀要』11、2003年)。

◎鴨長明著、浅見和彦・伊東玉美訳注『発心集 現代語訳付き』上下(角川文庫18477・18478、KADOKAWA、2014年)。

◎平間尚子「法然上人絵伝研究 『国華本』「此界一人念仏名」考」(『国文学試論』24、2015年)。

◎梯信暁『お迎えの信仰 往生伝を読む』(法藏館、2020年)。

◎小谷信千代『法然・親鸞にいたる浄土教思想 利他行としての往生』(法藏館、2022年)。

◎大曾根章介・小峯和明校注『日本往生極楽記 続本朝往生伝』(岩波文庫 黄30-044-1、岩波書店、2024年)。

【お勧めの書籍】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。

本記事で取り上げたお話は、当時の文献に載っていますので、実際に原典に触れていただくのが、一番良いです。

古文で書かれていますので、読むのには骨が折れますが、近年、質の高い現代語訳が相次いで出版されています。

以下に御紹介しますので、ぜひ手に取っていただき、現代語訳を通じて、原典の面白さに触れていただければと思います。

①往生伝の訳・書き下し

本記事で触れた『拾遺往生伝』などの往生伝類の原文や訳が手軽に読める書は、以下の通りです。

第一に、梯信暁『お迎えの信仰 往生伝を読む』(法藏館、2020年)です。

本記事で取り上げた『拾遺往生伝』などの、往生伝を抄訳し、解説してくださっています。

梯先生の訳は、とにかく分かりやすく、私は個人的に大好きです。

解説も詳しめにされていますので、おすすめです。

もし余裕があり、往生伝の原典を原文で読んでみたいという方には、大曾根章介・小峯和明校注『日本往生極楽記 続本朝往生伝』(岩波文庫 黄30-044-1、岩波書店、2024年)がお勧めです。

この書は、『日本往生極楽記』『続本朝往生伝』という、『拾遺往生伝』の前に成立した有名な往生伝二つを、文庫の形でまとめたものです。

現代語訳は付いていませんが、古代・中世文学の第一人者でいらっしゃる小峯先生が詳しく注を付してくださっていますので、理解しやすいです。

文庫版で手軽なのも長所です。

個人的には、梯先生の本で一度勉強してから、この書で原文に挑戦されると良いのではないかと思います。

②『発心集』の現代語訳

次に、本記事で取り上げた鴨長明『発心集』の原文と現代語訳についてです。

鴨長明著、浅見和彦・伊東玉美訳注『発心集 現代語訳付き』上下(角川文庫18477・18478、KADOKAWA、2014年)がお勧めです。

『発心集』は、有名な鴨長明が撰述した書であり、内容も大変面白いのですが、一文一文が難解なため、初学者にはなかなか手が出ません。

しかし近年、全体の現代語訳が出版されました。文庫本で求めやすく、大変有用です。

註も詳しいので、さらに詳しく学びたい方には、うってつけだと思います。

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!

コメント