こんにちは、学問ボウズです!

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

皆さまは「お迎え」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

「もうすぐお迎えが来るような年齢になった」。

「死ぬ時にはお迎えが来てほしい」。

特に年配の方から、こういうセリフを聞くことがよくあります。

「お迎え」とは、臨終に阿弥陀仏や菩薩たちが迎えに来て、阿弥陀仏のかまえた浄土(西方極楽浄土)に連れて行くこと。

(西方極楽浄土は、極楽・極楽浄土・西方浄土と呼ばれることもあります。)

「お迎え」は、仏さまや菩薩さまをまとめて聖衆(聖なる者たち)と呼んで、「聖衆来迎」という言い方をすることも多いです。

臨終のお迎えということで、「臨終来迎」と呼称したり、単に「来迎」と呼んだりすることもあります。

ちなみに浄土宗では「来迎」を「らいこう」、浄土真宗では「らいごう」と読みます。

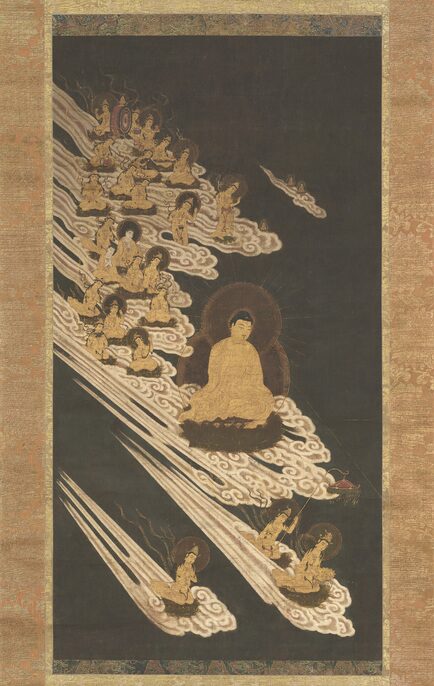

「お迎え」に関して、特になじみ深いのは、お寺や美術館で見る、「臨終来迎」が行われるさまを描いた絵図(「聖衆来迎図」)や、「臨終来迎」の様子をかたどった仏像(来迎像)などでしょうか。

【出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)】

【出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)】

こういった美術作品は全て、お迎えにあずかりたいという、「臨終来迎」への信仰(「来迎信仰」)が盛んになったために生まれたものです。

では、みなさまはお迎えについてどのくらい知っているでしょうか?

お迎えが信仰されるようになったルーツは、実は大変古いです。

日本でいえば、平安時代(794年~1185年)の半ば頃から、多くの人々がお迎えを熱心に求めるようになりました。

もっとさかのぼれば、お迎えの信仰のルーツは、中国の隋(581年~618年)や唐(618年~907年)の時代に、さらにいえば、経典が撰述された古代インドにあるといえます。

また古代から長い歴史を経る中で、数多の僧侶たちがお迎えをめぐって様々な議論をしてきました。

特に日本では、平安時代以降、お迎えについての議論が大変盛り上がりました。

お迎えは、浄土教、特に日本の浄土教を語るうえで欠かせない、重要なテーマだといえるのです。

お迎えをどのように理解するかは、各時代の各地域の僧侶によって様々です。

そのため、単に「お迎え=臨終に仏さまが来ること」という辞書的な説明だけでは捉えきれません。

お迎えはもっと複雑なものであり、だからこそ面白いのです。

この記事を読んでおられる皆さまの中には、もしかしたら「私が命終える時にはお迎えにあずかりたい」という信仰を持っておられる方もいらっしゃるかもしれません。

このような「来迎信仰」を持っている方はなおのこと、ぜひお迎えの深く内実を知っていただきたいと思います。

また信仰までは持っておられない方にとっても、お迎えは現代でもよく耳にするなじみ深い言葉です。

もしかしたら、本記事をご覧いただいている皆様の中には、まだあまり聞いたことがないという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、日本で生きていれば、今後触れる可能性が高いでしょう。

また「臨終来迎」は、浄土教の世界観の肝ともいえるくらい大切なテーマであり、大変興味深いものです。

そうした意味でも、色々な方にこの世界観を知っていただければ大変嬉しいです。

ということで、本記事では、お迎え(「臨終来迎」「聖衆来迎」)について、詳しく解説します。

ぜひ最後までお付き合いください!

それでは早速やっていきましょう!

お迎えとは何か?

まず、お迎えとは何かを、もう少し詳しくお話していきたいと思います。

本節では、「臨終来迎信仰」の根拠となる経典について、確認していきましょう。

さきにも述べたように、「お迎え=聖衆来迎・臨終来迎」です。

「聖衆来迎」の「聖衆」とは、本来、特定の仏や菩薩に限ったものではありません。

経典には、「色々な仏さまや菩薩さまが来迎する」と説かれています。

しかし、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれることを願うという浄土教信仰が広まる中で、特に阿弥陀仏のお迎えに大いに注目されるようになりました。

そのため、今では「聖衆来迎」というと、主に「阿弥陀仏が、観音菩薩・勢至菩薩をはじめとする菩薩たちとともに、臨終に修行者(行者)の前にやって来て、西方浄土に連れて行くこと」を指します。

今回の記事でも、「臨終来迎」を、このような「阿弥陀仏の西方浄土からのお迎え」の意味で用います。

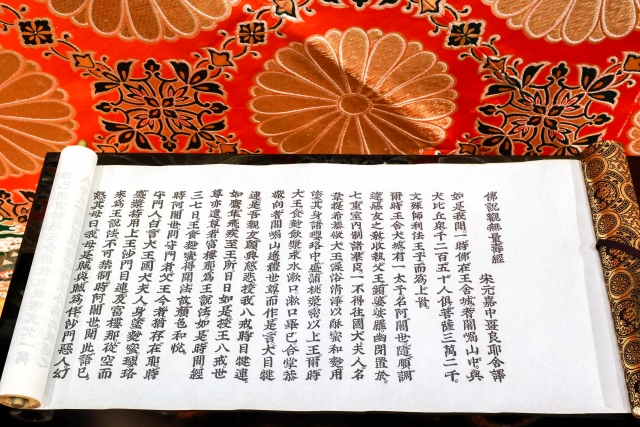

さて、阿弥陀仏の「臨終来迎」を説く代表的な経典とは何かというと、重要なものは3つです。

すなわち、『無量寿経』と『観無量寿経』と『阿弥陀経』です。

これら3つは、「臨終来迎」に限らず、浄土教における主要な経典です。

いわゆる「浄土三部経」です。

聞いたことがある方も、いらっしゃるでしょう。

これらの経典には、概して「西方浄土を目指し、念仏などの実践を行っている者は、臨終に阿弥陀仏をはじめとする聖衆のお迎えにあずかり、聖衆に導かれて極楽に生まれることができる」と記しています。

ここに、お迎えのありようが明確に示されていますね。

すなわち、「来迎信仰」の淵源は、古代インドの経典にあるといえるのです。

でもここで、みなさまは疑問に思いませんでしょうか?

「この記事ではさっき、来迎信仰は複雑だと言っていたよね。

でも、経典には、『頑張って修行すればお迎えにあずかれる』と、端的に書いているじゃないか。

てことは、話は単純だと思うんだけど…」

と。

この疑問はもっともです。

しかし、後の時代を踏まえて考えれば、実はそうではありません。

そう単純にはいかないのです。

そもそも仏教思想というのは、いわば解釈の歴史です。

多くの人が、様々な経典に説かれる色々な記述を踏まえ、浄土教でいえば、「往生」(西方浄土に往き生まれ変わること)や「極楽」などというように、各テーマについて、自分なりの統合的な解釈を示していくわけです。

当然、人それぞれの理解があり、どんどん新しい解釈が生まれてきます。

そういう多種多様な解釈が積み重なって、仏教思想史という壮大な思想史が出来上がっているのです。

「臨終来迎」をどう考えるか(来迎理解)に関しても、これは同様です。

お迎えをどのように解釈するかで、僧侶たちの個性が出てくるのです。

では、「来迎理解」で一番のポイントになったのは何だったのでしょうか?

何が議論の分かれ目になったのでしょうか?

結論から言えば、それは

「臨終来迎が往生の条件であることは、(さきに触れた)「浄土三部経」から分かる。

じゃあ、臨終来迎に与るためには具体的には何をしたら良いのか?」

ということです。

つまり、お迎えを得る条件が問題になったのです。

今から解説していきますが、興味深いのは、ここで大きく二種のタイプの説が出てくることです。

すなわち、「正念来迎」と「来迎正念」です(この二つについては後に詳しく述べます)。

これが、「臨終来迎」をめぐる思想史のややこしいところでもあり、おもしろいポイントでもあります。

ここまでの内容を一旦まとめておきましょう。

◎「臨終来迎」とは、「阿弥陀仏が菩薩たちと一緒に、臨終に修行者(行者)の前にやってきて、西方浄土に連れて行くこと」である。

◎浄土教の歴史を俯瞰すると、「臨終来迎」をどのように考えるかどうかで、人によって大きく2つの立場に分かれている。

それが、「正念来迎」説と「来迎正念」説である。

では、「正念来迎」と「来迎正念」について、順番に説明していきましょう。

「臨終来迎」をめぐる思想① ―源信らによる「正念来迎」説―

まず、「正念来迎」について説明します。

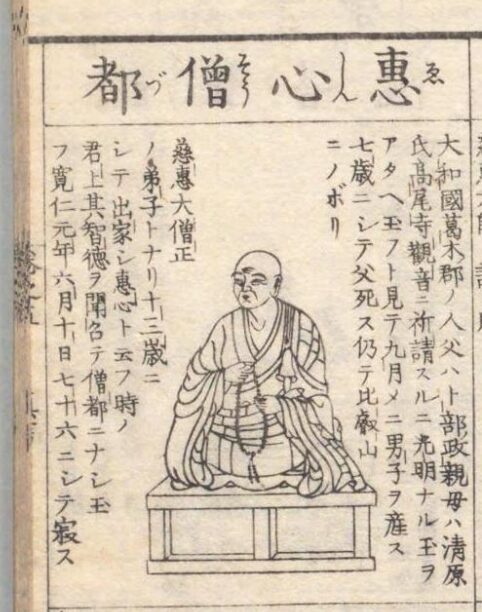

これは恵心僧都源信(942年~1017年)などの、平安中期頃の天台宗の僧侶が中心に説いた説です。

【土佐秀信 画『仏像図彙』五,武田伝右衛門,明治33. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/3442145 (参照 2024-09-09)】

「正念来迎」とは、「正念してはじめてお迎えにあずかれる」ということです。

もう少し分かりやすく言うと、「臨終に正念を達成できた者こそが、聖衆に迎えに来てもらえる」ということです。

では「臨終に行う正念」とは何かというと、臨終に心を澄ませて、きちんと念仏することです。

専門用語で、「臨終正念」ともいいます。

源信『往生要集』(985年)をはじめとする平安中期頃の文献では、「この正念がお迎えを得る条件だ」と説いたのです。

一例だけご紹介しておきましょう。

平安時代の天台宗においてつくられたと考えられる『往生極楽偈』という偈文があります。

そこでは端的に「正念来迎」の立場を、以下のような偈文によって示しています(訳文を示します)。

「もしある人が心から 阿弥陀仏を念ずれば

一度念ずるごとに はてしない罪を滅し得る

臨終に心乱れずに 十遍念仏できたなら

必ず阿弥陀仏にまみえ 観音(観音菩薩)に迎えられるのだ」。

ここには、「まず心乱れずに念仏して、はじめて迎に来た阿弥陀仏にまみえることができる」という理解が端的に示されています。

このような「正念来迎」の考え方が、平安時代の来迎理解のいわばスタンダードだったのです。

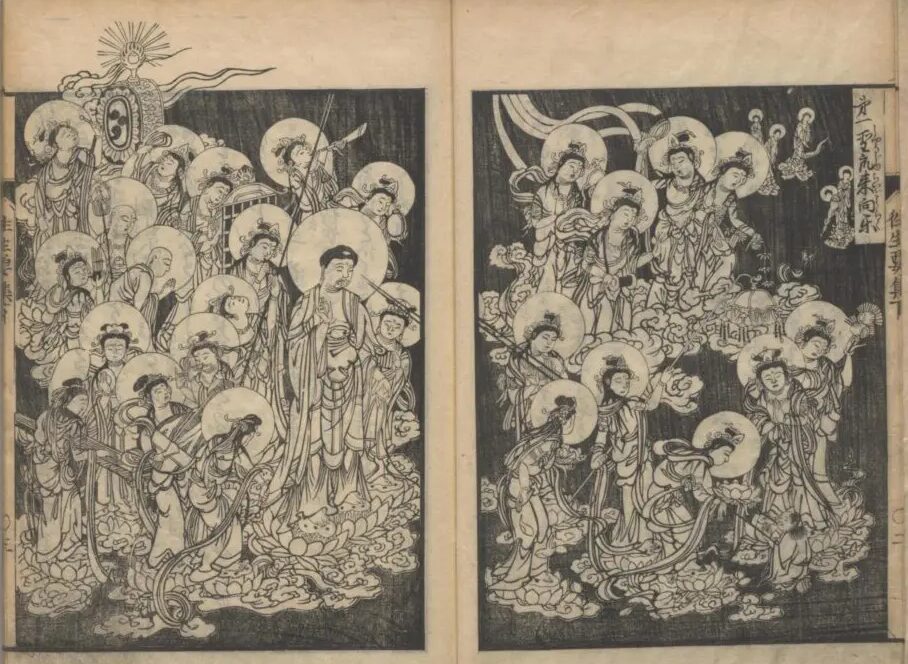

【源信 著『往生要集 : 和字・絵入』巻之下,風月堂等,明16.10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12607620 (参照 2024-09-09)】

しかし、よくよく考えてみると、これはなかなか難しいことですよね。

臨終の時というのは、まさに命が尽きる時です。

「苦しい」、「痛い」などの色々なマイナスの感情が出てくるでしょう。

また、そもそも意識がもうろうとしてくるでしょう。

さらに、仏教思想史においては、「臨終には必ずいくつかの種類の執着心が起こる」とされていました。

例えば、「境界愛」や「自体愛」です。

「境界愛」とは、妻子・親族・財産等に対して、「まだ失いたくない!」としがみつく心のことをいいます。

いわゆる執着の心ですね。

「自体愛」とは、自分の身体や命そのものに対して、「まだ自分のものにしておきたい!」と固執する心をいいます。

「正念来迎」説は、「こうした種々の苦しみや痛みが起こる中でそれに耐え、意識がもうろうとする中でも気をしっかりとたもち、執着の心を滅して、安らかな心で、往生させてくださいと、しっかりお念仏する」ことを必要視するものなのです。

当然、当時の人々は「臨終正念は難しい…」と考えるようになります。

そして人々は、

「臨終正念は難しい…。

でも、来迎にあずからなければ救われない。

いったいどうしたらよいのか?」

と思案し、悩むことになりました。

悩んだ結果、人々はどうしたのでしょうか?

当時の人々は、何とか臨終正念を得るために、色んな努力をしていました。

例えば、「阿弥陀仏の来迎にあずかれるように、無事に臨終正念させてください」と、阿弥陀仏以外の仏や菩薩に必死に祈るなど。

あるいは、あらかじめ仲間を集めて、「私が死ぬ時にはまわりから助けて、臨終正念できるようにしてくれ」と、互いに臨終に正念させるように取り計らうというグループ作りをするなど。

しかし、こういうことをしても、「臨終正念を得ることができる」と確信できる人はなかなかいませんでした。

そのため、当時の人たちは「来迎にあずかりたいと心から願っているのに、本当に来迎を得られるか確信できない」というジレンマに苦悩していたのです。

一旦まとめておきましょう。

◎「正念来迎」説とは、「臨終に心乱れずに念仏してはじめて、来迎にあずかれる」という立場である。

こうした「正念来迎」の考え方が、平安時代の来迎理解のスタンダードだった。

◎しかし、臨終に心乱さずに念仏するというのは、大変難しいことである。

そのため、平安時代の人たちは「本当に来迎を得られるか確信できない」と、不安を感じていた。

そうした中、平安時代の終わりごろになると、新たな説が示されるようになります。

それが第二の立場の「来迎正念」説です。

「臨終来迎」をめぐる思想②―法然の登場―

第二の立場の「来迎正念」説です。

この説を示した代表的な人物が、浄土宗の開祖として知られる法然(1133年~1212年)です。

【Wikimedia Commonsより https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takanobu-no-miei.jpg?uselang=ja】

法然の説は、来迎理解を学ぶうえで、必ず注目すべきものです。

法然はいかなる主張をしたのでしょうか?

法然は、次のように説きました。

「臨終正念が来迎の条件ではない。

阿弥陀如来は行者に正念させるために、臨終に来迎するのだ。

つまり来迎が先で、その結果として自ずから正念に至ることができ、往生できるのだ」。

このように法然は、「臨終に正念してはじめて来迎を得られる」という従来の考え方とは、全く逆の主張をしたのです。

これは、言い換えれば、「正念来迎」から「来迎正念」への転換です。

「臨終来迎」をめぐる理解」は、この時代に大きく転換したといえます。

このような「来迎正念」説を端的に示した法然の法語を、一つ紹介しておきましょう。

法然は『浄土宗略抄』という書で、次のように主張しています(内容を要約して示します)。

「日ごろよくよく念仏申していたのなら、その声を聞いて、臨終に阿弥陀仏は必ず来迎してくださるのです。

仏さまがやって来られたのを見て、行者は自ずから正念に至ることができるのです。

それなのに世間の人たちは、まず臨終正念を得なければダメだと考えて、臨終正念にこだわり、それを必死に求めていますね。

それは間違いなのです。

阿弥陀仏の来迎を信じて、日ごろからお念仏しておけば良いのです」

と。

このように法然は、

「日ごろからの念仏

→臨終に来迎にあずかる

→仏の力によっておのずと臨終正念を達成する

→往生を遂げる」

という理解を、明確かつ積極的に示したのです。

この教えは、さきに触れたような臨終正念を得られるかどうかに苦悩する当時の人たちを、大いに安堵させるものでした。

ここに、法然の思想的意義や画期性があります。

【出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)】

ただし、最近の研究では、法然と同時代の人物も「来迎正念」説を説いていたことが指摘されています。

すなわち、

「どうも法然だけが画期的な立場を取ったのではなさそうだ。

源信の後、平安時代の後半から鎌倉時代の初期にかけて、来迎に関する新たな考え方がだんだんと示されるようになり、法然の説もその一つだったのではないか」

という学説も出ているのです。

今後は、こういった法然以外の人物の来迎理解にも注目した研究が進むと思われます。

しかし、同じ頃に同様の説を述べた人物がいたとしても、法然は「来迎正念」説を繰り返し強調しており、その強調度合い(熱の入れ度合い)はやはり特徴的です。

そのため、同時代に「来迎正念」説を説いた人物がいた場合でも、その中で法然こそが中心的な位置にあったと思われます。

やはり、法然の教説の思想的意義は大きいと考えられます。

以上のように、源信の後、法然の時代にかけて、「来迎正念」という新たな説が主張されるという、来迎をめぐる議論の一展開がありました。

言うまでもなく、浄土宗は法然の教えに基づいて生まれた宗派です。

だからこそ、今でも、浄土宗の僧侶の方々は、

「日ごろからお念仏しておけば、そのことを阿弥陀様が見て聞いてくださっておられて、臨終には阿弥陀様の方からお迎えに来てくださる。

ですから、誰もがお迎えに与れるのですよ」

と、信者さんに伝えているのです。

読者の皆様の中には、こういう法話を聞いたことがある方、あるいはご自身がそういう法話をしているという僧侶の方もいらっしゃるかもしれません。

前節なども踏まえ、本記事で解説してきた内容全体を、最後にまとめておきましょう。

◎法然以前は、基本的に「正念来迎」説が浸透していたが、これに対して法然は、「臨終に来迎にあずかる→仏の力によっておのずと臨終正念を達成する」という新たな理解を、明確かつ積極的に示した。

これが「来迎正念」説である。

◎すなわち法然は、「日頃の念仏により、誰もが来迎にあずかれる」と主張して、「来迎を得られるかどうか」と、不安を感じていた人々を安堵させたのである。

◎このように、源信の後、法然の時代にかけて、「正念来迎から来迎正念へ」という、「臨終来迎」をめぐる理解の一展開があった。

◎来迎をめぐる思想史において、法然の思想的意義は大変大きい。

最後に ―現代に「臨終来迎」を学ぶ意義―

ここまで、「お迎え」の思想史を振り返ってきました。

今私たちは、何気なく「お迎え」という言葉を使っていますが、中世の人たちにとってはこの言葉の重みが違います。

自分が死後に救われるか救われないかを決める、まさに全存在を揺るがす一大事だったのです。

また、お迎えをどう解釈するか、昔から一律に決まっていたわけではなく、先人が種々に解釈し、議論をしていました。

お迎えの信仰というのは、先人の思索や議論が積み重なった複雑なものなのだということを、本記事を通して感じていただけたかと思います。

複雑に見えるでしょうし、実際そうなのですが、この複雑さ、多様さが仏教思想史のおもしろさです。

もちろん、だからといって本記事では、「お迎え信仰を受け入れてください」と言いたいわけではありません。

私はそういう立場ではありませんが、

「死んだら終わりだから、お迎えも何もない。

過去の荒唐無稽な考え方だ」

というような考え方があったって、人それぞれの自由なので良いと思います。

しかし、受け入れるか受け入れないかは別として、本記事で「聖衆来迎」について学びを深めていただいたみなさまは、今後「お迎え」という言葉に出会うと、色々なことを連想されるかと思います。

特に、お寺で「聖衆来迎図」や、来迎のさまをかたどった来迎像などを見ると、当時の人々の信仰や、僧侶たちの思想に自然と思いが向くことでしょう。

それが、お迎えという浄土教の核となる世界観を学ぶことの一つの意義だと思います。

本記事が、そのきっかけになれば、大変嬉しいです。

本ブログでは、別の記事でも色々な仏教的・宗教的な世界観を紹介しています。

ぜひ他の記事も覗いてみていただければ嬉しく思います!

参考文献とお勧めの書籍

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎村上速水「親鸞の来迎観」(『印度學佛敎學硏究』9(1)、1961年)。

◎濱田隆『来迎図』(日本の美術273、至文堂、1989年)。

◎阿川文正「臨終と救済―法然上人語録を中心として―」(『仏教文化研究』34、1990年)。

◎丸山博正「臨終と来迎―臨終行儀をめぐって―」(『仏教文化学会紀要』1、1992年)。

◎善裕昭「<提言> 法然聖人臨終行儀を読んで」(『法然上人研究』3、1994年)。

◎藤堂恭俊「阿弥陀仏の来迎と臨終正念―来迎図と法然浄土教思想―」(『法然上人研究』第二巻、山喜房仏書林、1996年)。

◎武田晋「親鸞における来迎」(山田明爾教授還暦記念論文集『世界文化と仏教』、永田文昌堂、2000年)。

◎西口順子「浄土願生者の苦悩―往生伝における奇瑞と夢告―」(『平安時代の寺院と民衆』、法藏館、2004年)。

◎曽根宣雄「法然浄土教と臨終行儀」(『仏教論叢』49、2005年)。

◎大河内大博「法然浄土教における生死観(二)―「死」の視座を中心として―」(『佛教大学大学院紀要』35、2007年)。

◎梯信暁『奈良・平安期浄土教展開論』(法藏館、2008年)。

◎林田康順「法然上人における来迎思想の展開」(『佛教論叢』56、2012年)。

◎吉水岳彦「臨終来迎説」(『霊芝元照の研究 宋代律僧の浄土教』、法藏館、2015年)。

◎栁澤正志「来迎と往生を巡る言説について」(『日本天台浄土教思想の研究』、法藏館、2018年)。

◎笹田教彰「法然と信心の世界 消息類を中心に」(藤本浄彦先生古稀記念論文集刊行会編『法然仏教の諸相』、法藏館、2014年)。

◎小山聡子『往生際の日本史 人はいかに死を迎えてきたのか』(春秋社、2019年)。

◎梯信暁『お迎えの信仰 往生伝を読む』(法藏館、2020年)。

◎石橋義秀「平安朝に於ける来迎信仰の展開」(『仏教文学論叢』、松香文庫〈善正寺内〉、2021年)。

◎柴田泰山「善導『観経疏』所説の正念と来迎について」(『善導教学の研究』第三巻、山喜房仏書林、2021年)。

◎大串純夫『来迎芸術』(法蔵館文庫、法藏館、2024年)。

【お勧めの書籍】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。

◎梯信暁『お迎えの信仰 往生伝を読む』(法藏館、2020年)

平安期の浄土教の研究の第一人者である梯先生(大阪大谷大学名誉教授)の御著書です。

この本では、平安時代に著された「往生伝」(往生した人の伝記を集成した書)のなかから、有名なものをピックアップして現代語訳し、それぞれに解説を付しています。

往生伝には、往生を願い、実際に往生を遂げた(少なくとも周りの人たちはそう信じた)人々の伝記が記されています。

すなわち、往生伝に記されているのは、臨終来迎を求め、それにあずかった人たちの姿なのです。

往生伝自体は古文で書かれていますので、難解なものですが、『お迎えの信仰 往生伝を読む』では、それらを分かりやすく現代語訳し、解説してくださっています。

平安時代の人々の臨終来迎信仰を学ぶ上で、本書は大変有用です。

「臨終来迎」信仰についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ手に取っていただければと思います。

◎小山聡子『往生際の日本史 人はいかに死を迎えてきたのか』(春秋社、2019年)

日本史学者の小山先生の御著書です。

この書では、古代~近代まで、日本人がどのように「臨終正念」や「臨終来迎」を願い、その命を終えてきたのかを、人物ごとに紹介しています。

本記事では具体例をあまり紹介できませんでしたが、この本を読んでいただけると、数々の先人たちの「死にざま」に具体的に触れることができます。

紹介している人物には、源頼朝や楠木正成、徳川家康や宮沢賢治など、日本史上の多様な偉人も多く含まれています。

読んでいて、偉人の知らない一面などにも触れることができ、そうした点でも楽しめる本です。

来迎信仰をより具体的に学びたいという方には、大変おススメです。

◎大串純夫『来迎芸術』(法蔵館文庫、法藏館、2024年)

本記事では詳しく扱えませんでしたが、古代・中世の「来迎信仰」は、絵画などの美術にも反映されています。

それが来迎図をはじめとする美術作品(来迎芸術)です。

来迎芸術はまさに、昔の人々が信じ願っていた「臨終来迎」を、視覚的にあらわしたものといえます。

この大串先生の本は、来迎芸術について詳細にまとめている、古典的名著です。

最近、文庫の形になり再版され、求めやすくかつ読みやすくなりました。

こちらも読んでいただければ、美術という観点から、「来迎信仰」についての解像度がさらに上がります。

芸術に関心のある方は、ぜひ手に取っていただければと思います。

また、源信や法然の著作などの、有名な浄土教文献の原文(書き下しや現代語訳など含む)に挑戦されたい方は、お勧めの書を別記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください!

記事はこちらです↓

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!

コメント