こんにちは。

学問ボウズです。

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

仏教教団の出家者(いわゆる僧侶)の原則は、独身であることです。

これに対して、今の日本の仏教では、僧侶が妻帯し、家族を持つことが普通になっています。

インドで生まれた本来の仏教からすると、これは大変異常な状況です。

これについては、「本来の仏教からの乖離だ」と、何十年も前から色々と批判が行われています。

この批判には、確かに道理があります。

しかし、批判ばかりが行われるだけで、「なぜ日本仏教はこういう状況になったのか?」ということはあまり問われていません。

なぜ日本では、本来の仏教からの逸脱が起こったのでしょうか?

みなさまは疑問に思ったことはないでしょうか?

単に現状を批判するのではなく、僧侶が妻帯するようになった経緯や要因をきちんと学び、「日本仏教における妻帯」の全体像を踏まえることが大切だと思われます。

そうして大局を見た上ではじめて、結局これは正しいのか、今後どうすべきか等々の、有意義な議論ができると思われます。

実は、少し前までは、日本仏教で妻帯が当たり前になった背景を、全体的にかつ的確に説明するような研究論文や研究書はあまりありませんでした。

しかし最近、すぐれた論文が出るようになったのです。

今回は、最近の研究成果を踏まえつつ、解説していきたいと思います。

なお以下、今の日本仏教のように、妻帯を公然と一般的に行う仏教の形態を「妻帯仏教」という用語で表すことにしたいと思います。

では早速やっていきましょう!

仏教と妻帯

本来、仏教では妻帯をどう考えるのか?

まず、そもそもインドで生まれた当初の仏教(原始仏教)、いわば「本来の仏教」では、僧侶が異性と性的関係を持つことや結婚(男僧でいえば妻帯)について、どのように理解してきたかを確認しておきましょう。

仏教が誕生したインドにおいては、正式に出家した僧侶は、異性との性交渉を戒律で禁じられていました。

もし性交渉に及んだ場合は、重罪を犯した者として、教団を追放されますし、未遂の場合であっても、厳しく処罰されたのです。

インドの僧侶たちにとっては、妻帯などあり得ないことだったのですね。

東アジア、そして日本という例外

ところが、仏教が東アジア世界に伝わるにつれて、若干異なった状況が生じていきました。

僧侶が妻帯するような地域が現れ始めたのです。

すなわち、ネパール仏教における一部の宗派、チベット仏教における一部の宗派、朝鮮半島の一部の宗派、そして日本仏教です。

さきに「日本仏教の妻帯化は異常だ」と述べましたが、他の国にも全くないわけではないのですね。

ただし、ネパール、チベット、朝鮮半島における僧侶の妻帯は、あくまで一部の宗派において行われているだけです。

かつ、どの地域でも「妻帯は本来不当だ」とする意識を持っています。

この二点が、今の日本仏教との大きな違いです。

日本では、どの宗派でも妻帯が認められています。

また、ほとんどすべてと言ってよいほどの僧侶が妻帯をしています。

お坊さん一人一人も、「妻帯は悪いこと」という意識は全く持っていません。

堂々と恋愛し、結婚し、家族を養っているわけです。

ここは、世界的に見ても異例です。

以上述べてきたように、

仏教が浸透する中で、例外的に一部の東アジアの国々のそのまた一部では、妻帯を行う僧侶が登場するという変化がありました。

本来の仏教からの例外が生まれたのですね。

しかし日本は、妻帯がかなり浸透していて(妻帯の常習化)、かつ妻帯が公認されているという点で、それらの国々の中でも例外だといえます。

日本仏教はいわば「例外中の例外」なのです。

ではなぜこのような「例外中の例外」が生まれたのでしょうか?

さきに全体像をお話しすれば、それは時代ごとに色んな要素が重なったためです。

特に、奈良時代、平安時代、江戸時代、明治時代の合計4つの時代において、それぞれある出来事が起こりました。

それによって、日本仏教の「妻帯仏教化」が進んできたのです。

以下、各項目を詳しく見ていきましょう。

本節の内容をまとめておきます。

◎古代インドの仏教(元々の仏教)では、妻帯は禁止である。

しかし、仏教がアジア世界に伝播していく過程で、妻帯を許す立場も一部の地域で現れた。

◎妻帯を許す地域の中でも、日本は妻帯が常習化していて、かつ公認されているという点で、他とは異なる。

つまり日本は、「例外中の例外」というべき、特異な地域なのである。

日本仏教で妻帯が主流になった理由

奈良時代の要素

仏教は6世紀に日本に伝来しました。

当初は、天皇家が個人として仏法を信仰するに過ぎなかったのですが、やがて朝廷が仏教を重要な宗教として公認し、管轄することが始まりました。

「朝廷が管轄する」とは具体的にどういうことかというと、「僧尼令」という僧侶が守るべきルールを定め、誰が僧侶になれるかを朝廷が取り仕切ったということです。

出家して僧侶になることを「得度」といい、朝廷から得度して良いと認められた僧を「官僧」といいます。

ざっくり言えば、「官僧」とは、国家公認のエリートである、由緒正しいお坊さんということです。

「官僧」たちは奈良の東大寺などの大寺院に住み、朝廷の管理下のもとで、学問、修行に励んでいました。

ただし、この時代の仏教界は「官僧」だけで成立していたわけではありません。

「官僧」とは異なる新たな僧侶集団も出現していました。

それが「私度僧」といわれるグループです。

「私度僧」とは、朝廷が許していないのに、勝手に得度して僧侶となった者たちです。

「私度」とは、朝廷公認の得度(「官度」)ではなく、わたくしに勝手に行った得度という意味ですね。

このように古代の日本では、

「官僧」という国家公認の僧、

国家非公認の僧(「私度僧」)

という、異なる2つの僧侶のグループが存在していたのです。

「妻帯仏教の歴史」を探る上で重要なのは、後者の「私度僧」の中には、出家はしたけれども、実には俗世間で生活し、妻子を持つという僧がたくさんいたことです。

本来、出家とは、妻子や財産などの一切を捨てて、すなわち俗世での生活全てを捨てて、僧侶の集団の中に入ることです。

なので、さきの「出家はしたけれども、実には俗世間で生活し、妻子を持つ」というのは、矛盾した表現だといえます。

しかし古代の日本では、現実にこういう状況が生まれていたのです。

現に、薬師寺の僧景戒『日本霊異記』(日本最古の仏教説話集。823年ごろ成立)には、「出家の後も俗世間にいて、金を貸し、妻子を養う」など、「僧でありながら妻子を持ち、俗世間で生活する僧侶」について数多く記しています。

さきにも少し触れたように、仏教本来の教義からいえば、僧とは「俗世間の生活を捨て、妻子を捨てて教団に入った者」です。

ということは、「僧でありながら妻子を持ち、俗世間で生活する僧侶」という表現は、明らかに矛盾ですよね。

こういう矛盾した僧のあり方は、正式なルールで得度(「官度」)をしたわけではなく、国から管理されているわけでもない、「私度僧」だから成り立つことなのです。

【『日本國現報善惡靈異記』(国文学研究資料館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200019027】

では、このような私度僧の妻帯は、どのくらい行われていたのでしょうか?

結論からいえば、かなり浸透していたと考えられます。

例えば、三善清行(1049年~1139年)という貴族が記した『意見封事』(天皇に提出する政治意見書)には、「今どきの僧侶は皆、妻子を蓄え、肉を食べ、外見だけ僧侶のようで、心はいやしい存在だ」という、一部の僧侶を批判する文章があります。

ここで批判されている僧侶というのは,もとは諸国の百姓で,勝手に髪を落として法衣を着た僧侶を指します。

すなわち「私度僧」です。

ここで三善清行は,「天下の人民の3分の2がそうなってしまった」と嘆いています。

さすがにこれは文章上の誇張でしょう。

しかし、いずれにしても、この『意見封事』の文章は、奈良時代に私度僧の妻帯がかなり常態化していたことを示しているといえましょう。

以上のように、日本は仏教が伝来してまもない頃から、「一部の僧侶が妻帯する」という本来の仏教には見られなかったケースが発生していました。

これは、「僧侶は妻帯してOK」という、今の日本仏教界の状況に繋がる淵源だといえます。

このことを確認したうえで、ここで注意しておきたいのは、これはあくまで「私度僧」に限った話だということです。

さきほど触れた「僧尼令」では、本来の仏教に基づき、僧侶の妻帯を禁止していました。

そのため「官僧」たちは、当然「妻帯はダメ」と理解して、それを守っていたのです。

つまり、この時代の日本仏教全体で見ると、ここまで述べてきた「私度僧」の妻帯とは、「全体のうちの非公認の僧侶の、そのまた一部が、本当はダメなのに違反している」という状況に過ぎないのです。

私度僧の妻帯という例外が生まれていたとはいえ、全体の構造としては、本来の仏教からそれほど逸れたわけではないといえるでしょう。

その意味では、妻帯を公認し、平然と行う現在の日本仏教界の状況とは開きがあります。

本節の内容をまとめておきます。

◎奈良時代の日本では、官僧たちは妻帯がNGであったが、勝手に得度した私度僧たちは俗世間で生活し、妻子を持っていた。

これが、「日本仏教の妻帯化」の淵源となったといえる。

◎ただし、あくまで私度僧の妻帯化のみが行われているだけであり、「全ての僧侶が妻帯している」という状況ではない。

色々と述べてきましたが、要は、この時代の私度僧の妻帯は「日本仏教の妻帯化」の淵源といえるが、今の日本仏教の「妻帯の常習化・浸透」とは、まだまだ開きがあるということです。

では、その開きはどのようにして埋まっていくのでしょうか?

それを探るためには、次の時代にはどうなったのかを順次見ていく必要があります。

平安時代の要素

平安時代になると、「私度僧」のみではなく、「官僧」たち側にも妻帯をめぐって変化が生じていきます。

平安時代には多くの貴族がいて、朝廷で活躍していました。

しかし、役職の数は決まっているわけですから、全ての貴族が政治の世界で活躍できるわけではありません。

そのため、政治の世界での出世が期待できない貴族たちの子弟は、積極的に寺院に入るようになりました。

この出来事には重要な意味があります。

すなわち、出家した僧侶の中に、高貴な家柄の者が混じるようになったのです。

その例を少しご紹介いたします。

有力貴族の藤原道長(966年~1028年)は、よくご存知だと思います。

「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」という一句で知られる人物ですね。

この藤原道長の子孫には、東寺(教王護国寺)の真言宗の長にまでのぼりつめた僧侶の長信(1014年~1072年)がいます。

【Wikimedia Commonsより(File:Fujiwara no Michinaga 2.jpg – Wikimedia Commons)】

また、平清盛(1118年~1181年)と結んで、さまざまな政策を実現しようとした、有力貴族の藤原通憲(1106年~1160年)の子には、説法の大家として知られる安居院澄憲(1126年~1203年)がいます。

さらに澄憲の子には、法然(1133年~1181年)に帰依して活躍した、聖覚(1167年~1235年)がいます。

また、澄憲の子ではありませんが、藤原通憲の孫に当たる人物として、『興福寺奏状』で法然を批判したことで有名な、興福寺の法相宗の僧侶貞慶(1155年~1213年)などもいます。

このように、藤原家という大貴族の一門から、有名な僧侶が連続的に登場しているのです。

言ってみれば、貴族なのか僧侶なのかよく分からないという状況になっているわけです。

今少し出した例から窺えるように、貴族と寺院が密接に関係するようになるというのが、この時代の仏教の大きな特徴です。

「貴族と僧侶の境目が曖昧になった」という言い方もできるでしょう。

こうした状況の中、貴族出身の僧侶はしだいにこう思うようになりました。

「せっかく高貴な家柄なのだから、僧侶になったとはいえ、子を残して、一族を繁栄させねばならない。

そのことが、自分が今いる寺院の繁栄にも繋がるだろう」と。

これに対して寺院側はどうかといえば、貴族社会と密接な関係にあったわけですから、こういう考え方を是認し、むしろ応援したのです。

こうして平安時代には、貴族出身の出家者が、僧侶でありつつ、多くの子を残すということが、当然のこととして行われるようになったのです。

例えば、さきにも触れた安居院澄憲がいます。

澄憲は、(妻が誰かはよく分かっていないのですが)聖覚・覚位・宗雲・理覚・恵聖・恵敏・恵真などの多くの子をもうけています。

また澄憲は、二条天皇の后の姝子内親王(1141年~1176年)とも密通し、海恵・八条院高倉という2人の子をもうけています。

これほど多くの子がいるわけですから、澄憲は僧侶でありながら、子をもうけることを良しとしていたと考えられます。

また1180年ごろに、東大寺の位の高い僧侶が亡くなった後、その遺産(特に土地)をめぐり、子供たちと門弟との間で争いが起こったという記録もあります。

遺産争いにからむほど、僧侶に子がいるということはもはや普通になっていたといえるでしょう。

以上のように、平安時代には、多くの貴族が寺院社会に入ったことが要因となり、国家公認の「官僧」においても、妻帯が一般化してきたのです。

ここまでは主に官僧について見てきましたが、私度僧についても触れておきましょう。

この時代でも(もっといえばこの後の鎌倉時代などでも)、さきに述べた「私度僧」の妻帯は引き続き継続し、いっそう拡大しています。

例えば、鎌倉時代の法相宗の有名な僧侶に良遍(1184年~1252年)という人物がいます。

良遍は、『念仏往生決心記』という書の中で、「出家の身でありながら、妻子を持つという在家の姿を取る者」に言及しています。

その中で良遍は、

「日本国にはこういう人が甚だ多い。

これは真実の出家ではない。

あくまで在家者で頭を剃っている人と見なすべきだ」

と述べています。

この記述から、「出家の身でありながら、俗世間にいて妻子を持つ」という矛盾した存在が、鎌倉時代にも大変多かったことが分かりますね。

ここで注目しておきたいのは、さきに触れた良遍が、妻帯する出家者という矛盾した存在を、もはや出家者(僧侶)とは認めないという立場を取っていることです。

平安時代には私度僧はもちろん、官僧も妻帯を行うようになり出したといっても、やはり理念や理想としては、僧侶の妻帯はダメだという意見が大半だったのです。

これは、大事なポイントだといえます。

現に、良遍だけではなく、他の文献でも、こうした「僧侶の理想からすれば、妻帯はNG」ということをはっきり説いています。

例えば、平安後期の仏教説話集の、平康頼編『宝物集』(1177年~1181年頃)では、「女人を一度でも犯せば、五百回の生涯、苦しみの世界を輪廻することになる」と、女性との性行為を厳しく誡めています。

これは性行為の文脈ですが、「結婚して子供をもうける」ということにも当てはまるでしょう。

以上のように、平安・鎌倉時代においては、現実はどうあれ、理想としては「僧侶は独身を貫き、淫欲を断った、清らかな身であるべき」と考えられていたといえます。

長くなりましたので、前節の内容も踏まえ、ここで一旦まとめておきましょう。

◎ここまで注目してきた出来事は、大きく2つ。

第一に、当初は「私度僧」のグループにおいて妻帯が行われたこと。

第二に、時代が下ると「官僧」のグループ(特に貴族出身の僧侶)においても妻帯が行われるようになったこと。

◎すなわち平安時代には、「私度僧」と「官僧」のグループのいずれにおいても、妻帯が認められるようになった。

このように、平安時代には、「官僧」と「私度僧」を問わず、僧侶の間で広く妻帯が行われるようになったのです。

現代の「妻帯仏教」の胚胎は、すでにこの時代に出そろったといえるでしょう。

しかし、これでもまだ考察として不十分です。

今の日本仏教は、ほぼすべての僧侶が、隠すことなく公然と妻帯しているわけですが、当然そこにはまだ至っていませんよね。

その理由は2つです。

第一に、妻帯はまだ公認ではないからです。

さきに取り上げたように、良遍『念仏往生決心記』でも、「出家の身でありながら、妻子を持つ」ことを、「真実の僧侶ではない」と批判していました。

また、同じく例に挙げた『宝物集』でも、女性と性行為をすることを大変厳しく誡めていました。

第二に、規模としても、まだ僧侶全体が妻帯しているわけではないからです。

あくまで一部の「私度僧」と、一部の「官僧」(高貴な家柄の者)が妻帯を行っているという状況です。

では、こうした平安時代に生まれた土台をもとにしつつ、この後、何が「堂々と妻帯する日本仏教」を浸透させたのでしょうか。

それを考えるためには、江戸時代・明治時代という、後の2つの時代を見ていく必要があります。

江戸時代の要素

江戸時代になると、ある理由により、僧侶が妻帯するという習慣が一気に広まります。

これについて、詳しく見ていきましょう。

江戸幕府は、「寺院それぞれに固有の檀家を持つ」という制度をつくり上げました。

これが、今にも残る「檀家制度」です。

「檀家制度」とは、一家が必ず一寺院の檀家となり、自分の属するお寺に布施して、その寺の財政を助ける制度です。

もっとざっくり説明すれば、「檀家制度」とは、お寺が民衆のまとめ役となる制度といえます。

江戸幕府は、お寺をまとめ役として用いることで、民を統治しやすくしたのです。

【Wikimedia Commonsより(File:宗門人別改帳 Shumon Jinbetsu Aratamecho.jpg – Wikimedia Commons)】

当時、キリシタンを禁制しようとしていた幕府にとって、「檀家制度」を作れば、お寺が「その者はキリシタンではない」と証明する、いわば「民衆一人一人の宗教の保証役」もしてくれることになります。

そういう意味でも、「檀家制度」は非常に都合が良かったといわれています。

幕府は、「末端の村々にまで檀家制度が行きわたるように」と決めたので、江戸時代の仏教は、「各地域で、各お寺がそれぞれの檀家を抱える」という方向に向かっていきました。

今の日本仏教の寺院経営のありように、一気に近づいたわけですね。

ここで重要なのは、「江戸時代には、各地域で、各お寺がそれぞれの檀家を抱えるようになった」ということです。

これについて、もう少し掘り下げていきましょう。

そもそも、「檀家制度」ができるまではどうだったのかというと、日本では、一つのお寺に多くのお坊さんが集まり、集団生活し、運営していくという傾向にありました。

これは僧侶による集団を作り、そこでみんなが修行するという、インド仏教(原始仏教)の伝統に沿うものです。

しかし、「檀家制度」はこれを変容させるものでした。

なぜなら、「檀家制度」ができることによって、「地方のお寺もそれぞれ檀家を抱え、民衆を統率する」ということが要求されるようになったからです。

地方ということは、都市部と違い、檀家の数が総じて少ないわけです。

そのお寺は、檀家が少ない中でやっていかないといけません。

必然的に、各お寺にいる僧侶の数を制限しなければならなくなります。

こうして「檀家制度」が日本全国に広まっていく中で、「一つのお寺に多くのお坊さんが集まり、集団生活し、運営していく」という伝統は廃れて、各お寺に単に1~3名ほどの僧が住み、運営するという形になったのです。

「妻帯仏教」との関わりから、ポイントとなるのは、「では、僧侶が減ったお寺がどういう方向に向かったか?」ということです。

わずかな僧侶のみで運営しなければならなくなったお寺では、労働力を確保するため、住職が妻帯し、妻や子を労働力とし、子を継承者にするようになりました。

つまり、労働力を得るためという理由で、妻帯する僧侶が増えたのです。

これはもう、今のお寺の形と同じ形態ですね。

では、妻帯する僧侶たちはどれくらい増えたのでしょうか?

はっきりとした記録は残っていないので、何とも言えないところがあります。

しかし、色々な例から、当時において多くの僧侶が妻帯していたことが窺えます。

例えば、当時の寺院明細書には、その寺院に住む僧侶が独身を貫いている場合、わざわざ「清僧寺」(独身を貫く清らかな僧侶のみで運営するお寺)と書いてあります。

わざわざこう書くほど、妻帯する僧侶がいるお寺、つまり「清僧寺」ではないお寺が多かったのだと考えられます。

また幕府は、寺院に女性を置くことを禁止する法令を出しています。

これも、わざわざ法令を出して禁止するほど、妻帯し、妻と寺院に同居する僧侶が多かったということでしょう。

もう一つだけ、例を示しましょう。

江戸期の浄土真宗の有名な僧に、知空(1634年~1718年)という人がいます。

知空の属する浄土真宗は、開祖親鸞(1173年~1262年)が、「阿弥陀仏の救いは私たち人間のレベルには一切関わりない。どんな者でも平等に救われる」と唱え、現に親鸞自身も妻帯をしていたことから、宗派が成立した当初から、妻帯を公認していました。

すなわち浄土真宗は、日本仏教の各宗派の中で特徴的な位置にあるのです。

そのため浄土真宗は、他宗派から(他宗派でもその内部ではこっそり妻帯している僧が多いのにも関わらず)、「妻帯を許し、公然と僧侶が妻帯しているのは仏教としておかしい!」と、厳しい批判にさらされていました。

こうした批判に応えるために、知空は『真宗肉食妻帯弁』という、非常に目を引くタイトルの書で、次のように主張しています。

「日本では、説法の名手として有名な澄憲・聖覚らにはじまる、安居院流という大変有名な流派が血統により続いている。

さらに清水や祇園や吉野などの仏教の名所でも、他宗派の僧侶が妻を娶っている。

すなわち、妻帯は他宗派でも広まっているのだ。

これに対して浄土真宗は一人の妻だけで満足する、つつましやかな妻帯をしている。

それゆえ、他宗派の気ままな妻帯とは異なるのだ」と。

このように知空は、過去の高僧の間でも、また当時の他宗派でも妻帯が広く行われていることを指摘しています。

そして、最終的に、それを踏まえて、「浄土真宗の妻帯だけが批判されるのはおかしい!」と主張しているのです。

知空の主張がどれほどの説得力があるかはともかくとして、『真宗肉食妻帯弁』の記述からは、以下の事柄が読み取れるでしょう。

第一に、(さきほど触れた)澄憲や聖覚などをはじめ、平安時代において上流階級出身の僧が堂々と妻帯したという事実が、後代の仏教界でも重視されていたこと。

第二に、江戸期には、他宗派でもかなり妻帯が行われていたこと。

などなどです。

こうした史料からも、江戸期において妻帯がかなり広まっていたことが窺えるのです。

以上、江戸時代において僧侶が妻帯する傾向が大きく加速したことを見てきました。

一旦まとめておきましょう。

◎檀家制度が浸透していく中で、各お寺は、わずかな僧侶のみで運営しなければならなくなった。

そのため、各寺院では、労働力を確保するため、住職が妻帯し、妻や子を労働力とし、子を継承者にするようになった。

◎その結果、妻と寺院に同居する僧侶がさらに増えた。

このように江戸時代には、「住職が妻帯し、子を継承者にする」という今の寺院と同じ形態も生まれ、現代にかなり近づいたといえるでしょう。

とはいえ、こうして妻帯がいっそう浸透してはいながらも、まだ現代との大きな相違がありますね。

なぜならこの江戸時代でも、(さきほど触れた浄土真宗など以外は)まだ僧侶の妻帯が公認されてはいないからです。

さきほど述べたように、幕府も独身を貫く「清僧」を重視していましたし、現に「清僧」として生涯過ごし、人々から帰依される僧もいました。

また妻帯する僧侶が増えたとはいえ、彼らもあくまでそのことを隠そうとしていました。

ときの政府が妻帯を禁止し、「清僧」をあるべき僧侶と見なしている以上、この時期には、妻帯する僧侶がいっそう増えたとはいえ、まだ僧侶たちは「妻帯するなら、こっそりしなければならない」という状況だったのです。

では、「隠すのではなく堂々と妻帯する」という現代の状況を生み出したのは、いったい何なのでしょうか?

それを解明するために、次に、日本仏教の「妻帯仏教化」をダメ押しする出来事が起こった、明治時代について見ていきましょう。

明治時代の要素

明治時代には、日本史において初めて、「出家者を世俗の法律で規制しない」という立場が取られました。

これは歴史上、重要な出来事です。

具体的に言えば、明治5年(1872)4月に、「僧侶の肉食妻帯勝手たるべし」という法令(太政官布告)が出されました。

すなわち、「僧侶は肉を食べても良いし、妻帯もして良い」ということが国家に公認されたのです。

さきにも触れたように、「出家者を世俗の法で規制しない」というのは、日本史上において画期的な出来事です。

では、なぜ明治政府はこんなことをしたのでしょうか?

明治政府は、天皇を中心として国民全体を統率する国づくりをしようとしていました。

すなわち明治政府は、天皇を「現人神」として崇める「国家神道」という仕組みを、いわば新たな宗教を作ろうとしていたのです。

いわば「新たな宗教」を打ち立てようとしていたのです。

国家神道という、「宗教を超えた新たな宗教」を確立し、国家神道を国の教えとしようとしていた政府にとって、国民の間に広く浸透している宗教の仏教は邪魔な存在でした。

そのため明治政府は仏教を表舞台から追いやるため、「国家として出家者を特別扱いしない」ことを示したのです。

その結果出されたのが、「僧侶の肉食妻帯勝手たるべし」という法令だったのですね。

いずれにしても、この法令が出されると、多くの宗派で積極的に妻帯が行われるようになりました。

さきにも述べたように、すでに江戸時代までにかなり広まってはいたわけですから、「水面下でやっていた段階から、公然と妻帯できるようになった」という言い方がより正確ですね。

この時代に「妻帯仏教化」が江戸時代以上に急速に進み、その結果、もはや一般化するようになったのです。

ちなみに、僧侶の妻帯化が公認されることによって、それまで隠されていた配偶者の女性も表に出るようになりました。

彼女たちは、住職と力を合わせて、前面に出て、積極的にお寺を切り盛りするようになったのです。

以上のように、明治期には「僧侶の妻帯の公認」を通して、妻帯仏教化にダメ押しが行われたのです。

では、こうした「妻帯仏教」に対する世間の反応はどうだったのでしょうか?

これについても、最後に触れておきたいと思います。

結論からいえば、当初は「妻帯仏教」に対する世間の目はかなり厳しかったといえます。

その例を、3つ御紹介しましょう。

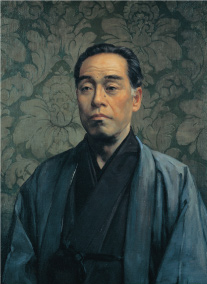

第一に、有名な明治時代の思想家の福沢諭吉(1835年~1901年)による批判です。

【Wikimedia Commonsより(File:Fukuzawa Yukichi by Wada Eisaku (1920).jpg – Wikimedia Commons)】

福沢諭吉は、明治期においていっそう妻帯化していく仏教界を見て、次のような内容の批判を行いました。

「江戸時代、僧侶は幕府から妻帯を禁じられていた。

明治期の『僧侶の肉食妻帯勝手たるべし』の法令の後は、仏教界は妻帯化の方向に向かっている。

ということは、振り返って考えれば、それまでの時代の僧侶も妻帯をしたがっていたが、単に法律で禁じられていたから控えていただけということになろう。

そうであれば、日本の僧侶は政府の管理下にあり、法律によって方向性を変えるような、ただの政府の奴隷だということになる。

本当にそれで良いのか。

僧侶の振る舞いや生活は、単に法令の有無だけによって決まるものなのか」。

これが福沢諭吉の批判です。

福沢諭吉の主張は、宗教と国家という、まだ今でも解決のついていない、「古くて新しい問題」を提起するものだといえます。

この福沢諭吉の主張は非常に示唆深いものですが、いずれにしても、こうした批判から、法令による妻帯公認後の仏教界が、かなりあっさりと妻帯化の方向に向かったということが窺えますね。

日本の将来を見据えていた福沢諭吉は、当時の仏教界、ひいては政府に甘んじる日本の宗教者の態度に、非常に危機感を覚えたのでしょう。

第二に、明治期における僧侶の妻たちに対する批判です。

明治期の半ばに発行された『仏教』という雑誌には「梵妻について」という記事が載っています。

そこには、当時の人々が梵妻(僧侶の妻)に対してどのようなイメージを持っていたかが記されています。

そのイメージを簡単に示せば、「梵妻は淫らでだらしがなく、欲張りで横着者だ」というものです。

当時の梵妻が本当にこうであったかどうかはまだよく分かっていません。

ただし、いずれにしても、当時の人々は梵妻に対して、このような大変悪いイメージを持っていたのです。

当時の人々は「寺に住む女性」という存在をまだ受け入れがたく、嫌悪感を相当に持っていたのだと考えられます。

政府による妻帯の公認によって「住職が妻を娶り、堂々と(妻も含めた)家族で寺を運営する」ということの常態化が起こったわけですが、これをすぐには受け入れられない人も、明治時代には多くいたのだと考えられます。

第三に、少し時代がくだった大正時代における批判です。

明治~昭和初期に活躍した、高名な歴史学者に喜多貞吉(1871年~1939年)という人がいます。

喜多は大正時代末~晩年の昭和初期にかけての論考の中で、「妻帯仏教」を批判する記述を繰り返し行っています。

その内容を大まかに示せば、以下のようになります。

「僧侶は、世間から御院様などと敬称をもって呼ばれているし、尊敬を受けているし、家賃も税金もいらない立派な殿堂に暮らしている。

そのため、一般の人とは違った生活をして当然であり、そうすべきである。

たとえ政府が妻帯を公認しようが、我慢して禁欲生活を行うべきではないのか。

もし、こうした禁欲生活が我慢ならないという僧侶がいたのなら、その者はさっさと僧侶をやめれば良いだけのことであろう。

それで結果として僧侶が少なくなるのなら、それは今の社会が僧侶を必要としていないことの証なのだ。

また、その場合は、寺の合併をして、理想的な僧侶だけで運営するなど、より良い仏教界の未来もあるはずだ」。

こうした喜多の主張は、現代の仏教界に対しても効力を持つ、的確な批判だと思われます。

以上、僧侶の妻帯に対する世間からの3つの批判を紹介しました。

各批判の当否について詳しく論ずることはしませんが、いずれにしてもこうした数々の批判が行われていたのです。

明治期において、政府の公認と、それによる僧侶の妻帯の常習化が起きても、必ずしも一般の人々はそれを快く受け入れたわけではなかったのですね(これは現代でもそうかもしれません…)。

しかし、こうした批判が出つつも、「妻帯仏教化」はもはや止まりませんでした。

大正期・昭和期を通して、僧侶の妻帯はもはや日本仏教界に完全に定着するようになりました。

こうして、現在の状況に至ったのです。

以上の内容を、前時代も含めてまとめておくと、以下のようになります。

- 日本の仏教は、伝来した当初(古代)から、「妻帯する私度僧」が存在した。

- 平安時代には、いわば寺院の貴族化が進み、その結果、「官僧」たちの間でも妻帯が行われるようになった。

現代の「妻帯仏教」を生む淵源は、奈良、平安時代に出そろっていたのである。 - 江戸時代には「檀家制度」が日本中に広まり、各地方の各お寺を、わずかな僧侶で運営しなければならなくなった。

その結果、労働力を得るために妻を娶るケースが増えた。

結果、江戸時代には僧侶の妻帯が一気に進む。 - 明治時代には、「僧侶の肉食妻帯勝手たるべし」という法令が出されて、水面下で広まっていた僧侶の妻帯が公認された。

これにより、僧侶は公然と妻帯できるようになった。

こうした仏教界に対しては、いくつか痛烈な批判も出たが、その後「僧侶の妻帯」はもはや一般的になり、今に至る。

最後に ―「妻帯仏教」の未来―

ここまで、「妻帯仏教」の起源や歴史をひも解いてきました。

今の日本仏教界の妻帯の公認、常態化という現状が、長い歴史の中で、様々な要素によって成立してきたということをお分かりいただけたでしょう。

現状、日本で「妻帯仏教」が主流であることに、不信感を持つ方は一定数います。

しかしその一方で、自分の属するお寺に対して、「あと取りさんには、早く結婚して子を作り、お寺を末永く維持して欲しい」と願う信者さんたちもたくさんいらっしゃいます。

「妻帯仏教」については、こういう2つの相反する立場があり、大変ややこしい問題だといえます。

今後いっそう議論されるべき問題だといえます。

いずれにしても、今回のようにルーツを探ることで、様々な視点から考えることができるようになり、議論もさらに深まると思われます。

今、一般的に「なぜ日本の仏教は妻帯が普通なのか?」が論じられる際、明治時代の「僧侶の肉食妻帯勝手たるべし」(「太政官布告」)を挙げて説明されることが多いです。

しかし、今回論じてきたように、「妻帯仏教」の起源や歴史は、決して「太政官布告」だけにおさまるのではありません。

もっと古代に遡り、多面的に考えるべき、根が深い問題だといえます。

「明治の法令だけが理由なのだから、現代でまた妻帯を禁止すれば済む話」というわけでは全くないのですね。

むしろ私は、今回述べた4つの要素の中でいえば、明治政府の法令などよりも、江戸時代に「1名ほどで各お寺を運営していかねばならない」という状況が生まれ、今でもその状況が続いているというのが最も重要だと思っています。

「僧侶なら妻帯するな」と言うのは簡単ですが、現状として、各お寺を住職だけではなく家族全体が支えている以上、独身の住職だけでは間違いなく人手不足になります。

「妻帯仏教」をどう考えるかというのは、僧侶が結婚してよいかどうかだけの問題ではなく、お寺のあり方自体に関わる問題だといえるのです。

正直なところ、私はまだ「妻帯仏教」が良いか悪いかや、今後の日本仏教界はどうすべきかを論ずるには、学問研究も、現場での経験も足りません。

恥ずかしながら、まだそういう段階にはありません。

しかし、今回のように「妻帯仏教」のルーツを探り、皆さまにお示しすることで、私自身の思考も深まると思います。

ぜひ、これからも仏教の諸問題について、ともに学び、考えを深めていきましょう!!

参考文献とお勧めの書籍

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎池田英俊「近代仏教の形成と「肉食妻帯論」をめぐる問題」(『印度學佛敎學硏究』37‐2号、1989年)。

◎末木文美士『日本仏教史―思想史としてのアプローチ』(新潮文庫、新潮社、1996年)。

◎石川力山「近世仏教における肉食妻帯論」(大隅和雄編『中世の仏教と社会』、吉川弘文館、2000年)。

◎紅楳英顕「親鸞聖人の妻帯について」(『日本仏教学会年報』69号、2004年)。

◎中村生雄『肉食妻帯考 日本仏教の発生』(青土社、2011年)。

◎川橋範子「妻帯仏教の民族誌 ジェンダー宗教学からのアプローチ」(人文書院、2012年)。

◎蓑輪顕量「仏教と妻帯」(上島享・吉田一彦編『世界のなかの日本宗教』、日本宗教史2、吉川弘文館、2021年)。

◎愛宕邦康「日本の僧侶は出家でなく在家である」(『東洋学研究』58号、2021年)。

【お勧めの書籍】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。

まず、蓑輪顕量「仏教と妻帯」(上島享・吉田一彦編『世界のなかの日本宗教』、日本宗教史2、吉川弘文館、2021年)です。

東京大学インド哲学仏教学科の教授でいらっしゃる蓑輪顕量先生が、仏教と妻帯との関わりを、概説してくださった論文です。

これをぜひ増補して、一冊の本にまとめていただければ大変ありがたいのですが、まだ一本の論文しか書かれておりません。

そのため、本ではないのですが、仏教と妻帯を考える上で、この論文は必ず一読すべきものですので、ピックアップしました。

また、この論文がおさめられている本(『世界のなかの日本宗教』)自体も、「他宗教と日本の宗教を比較して、世界史のなかに日本宗教史を位置づける」という試みのもと、各分野の第一級の研究者の論考を集めたものですので、蓑輪先生の論考以外も、大変興味深いです。

日本宗教を学ぶ上で、一冊まるごと手に入れておいて損はありません。

関心のある方は、ぜひ手に取っていただければと思います。

次に、中村生雄『肉食妻帯考 日本仏教の発生』(青土社、2011年)です。

「肉食妻帯と日本仏教」との関わりを、徹底考察した本です。

著者は有名な宗教学者ですが、2010年にお亡くなりになりました。

その後、遺稿をまとめて出版したのが本書です。

本書には、さまざまな雑誌や論文集に掲載された11篇が収められています。

遺稿集ですので、全体としてあまり統一されていない感じもありますが、各論文の考察は大変詳細であり、興味を惹かれます。

特に浄土真宗における肉食について、踏み込んで考察しておられます。

上記の蓑輪先生の概説系の論文に比べると、各テーマに特化した専門的な傾向にある書ですが、逆に言えば、各テーマについて詳しく学ぶことができます。

もっと詳しく学びたいという方に、お勧めの一冊です。

また、妻帯に特化して論じているわけではないのですが、末木文美士『日本仏教史―思想史としてのアプローチ』(新潮文庫、新潮社、1996年)でも、日本仏教全体の歴史をまとめる中で、肉食や妻帯などにも触れています。

インド仏教から現代仏教や哲学まで、専門がとにかく広い末木先生の著書ですので、読んでいて面白いですし、これ一冊読めば、妻帯の観点からのみではなく、日本仏教史全体を学ぶことができます。

これもお勧めの本として挙げておきます。

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!

コメント