こんにちは、学問ボウズです!

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

数十年前から、「葬式仏教」という言葉が広まっています。

主に仏教を批判する文脈で使われることが多いです。

批判する方たちは、「仏教は本来、自らが修行し、自らが悟ることを目指す宗教だ。人のための葬式ばかりやって、収入を得ているのはおかしい!」と主張しています。

葬式仏教は本来の仏教ではないため、それから逸脱している今の日本仏教はおかしいということですね。

確かに、「仏教は本来、自らが修行し、自らが悟ることを目指す宗教だ」という指摘は、その通りです。

なので、「葬式ばかりしているのはどうなのか」という声は、仏教者が耳を傾けるべき、重要な意見だといえます。

しかし、「本来的かそうでないか」という観点だけで頭ごなしに批判すると、大切なものを見失う恐れがあると思われます。

本来のものではないにせよ、「葬式仏教」には長い伝統があり、日本史・日本思想史の上で重要な役割を果たしてきました。

良いか悪いかを論ずる前に、まず、

「葬式仏教とは何なのか?」

「葬式仏教は、どこに起源があり、歴史の中でどのように展開してきたのか?」

「葬式仏教には、どのような歴史的意義があるのか?」

などについて、深く知る必要があると思われます。

そこで今回は、「葬式仏教はいつから、なぜ始まったのか?」を、最新の研究を踏まえてお話していきたいと思います。

最後まで読んでいただければ、葬式仏教の起源や歴史を知り、日本仏教の現状がなぜ生まれたのかを深く理解できるはずです。

ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです!

内容に入る前に、ここで一点、前提の確認をしておきたいと思います。

そもそも葬式といっても色々あります。

誰が誰に対して行うのかで色々なパターンがありますよね。

例えば、出家者(僧侶)のお葬式か、在家者(僧侶ではない一般の方々)のお葬式か。

出家者が行うのか、在家者が行うのかなど。

これらの歴史、伝統はそれぞれ違います。

全てを紹介しているときりがないので、今回は、今の日本でスタンダードとなっているケースに絞って、お話したいと思います。

すなわち、「在家者が出家者に布施をして、出家者に戒名を付けてもらい、葬儀を執り行ってもらい、追善供養(追善)をしてもらう」という場合です。

もっと簡単に言えば、「遺族がお坊さんにお布施をし、故人に戒名を付けてもらい、お葬式や法事をしてもらう」という場合ですね。

今の日本で、お寺と信者さんが関係を作る際の、一番基本的なケースです。

本記事では、「これが、いつから、なぜ始まったのか?」を考えていきます。

具体的には、

本記事では、「これが、いつから、なぜ始まったのか?」を考えていきます。

具体的には、以下の三つのテーマに分けて考えていきます。

A「在家者が出家者にお布施をして、出家者に葬儀をしてもらうこと」は、いつから始まったのか?

B「在家者が出家者にお布施をして、死後に戒名を付けてもらうこと」は、いつから始まったのか?

C「在家者が出家者にお布施をして、追善供養をしてもらうこと」は、いつから始まったのか?

なお、今回はもう「在家者=一般の方」、「出家者=僧侶」というようにまとめてしまいます。

これについては宗派ごとに色々な解釈や歴史があるので、厳密にはイコールにできない部分もあるのですが、分かりやすいようにあえてこうします。

この点だけ、最初におことわりしておきます。

一記事で全てを解説していると、大変膨大になってしまいますので、A・B・Cの三つを、それぞれ一記事ずつまとめていくことにします。

本記事では、A「在家者が出家者にお布施をして、出家者に葬儀をしてもらうことは、いつから始まったのか?」を解説していきます。

B「在家者が出家者にお布施をして、死後に戒名を付けてもらうことは、いつから始まったのか?」、

C「在家者が出家者にお布施をして、追善供養をしてもらうことは、いつから始まったのか?」

についても、第二弾・第三弾として、もう用意しています。

ぜひ、それぞれ以下の記事をご覧ください!↓

では、前置きはこれくらいにして、Aについての解説に入っていきましょう!

起源と歴史

前提知識

では、Aの風習について、インド・中国・日本の順で、起源や歴史を見ていきたいと思いますが、その前に、前提知識の確認をしておきましょう。

お葬式でお坊さんに求められるのは「引導」です。

引導とは、「亡者に法語を与えて道理に気付かせ、次の生に善いところに生まれ変われるように、もしくは悟りを得られるようにと、手引きすること」です。

では、これがいつから始まったのかを、仏教の発祥地の古代インドに遡りつつ、見ていきましょう。

インド

結論からいうと、インドでAの風習が生まれたのではありません。

もちろん、インドでも、葬送はきちんと行っていました。

それは、『大唐西域記』などから分かります。

『大唐西域記』は、唐の僧玄奘(602年~664年)の、西域からインドにいたる旅をもとにした旅行記です。

『西遊記』のモデルとなった書として有名ですね。

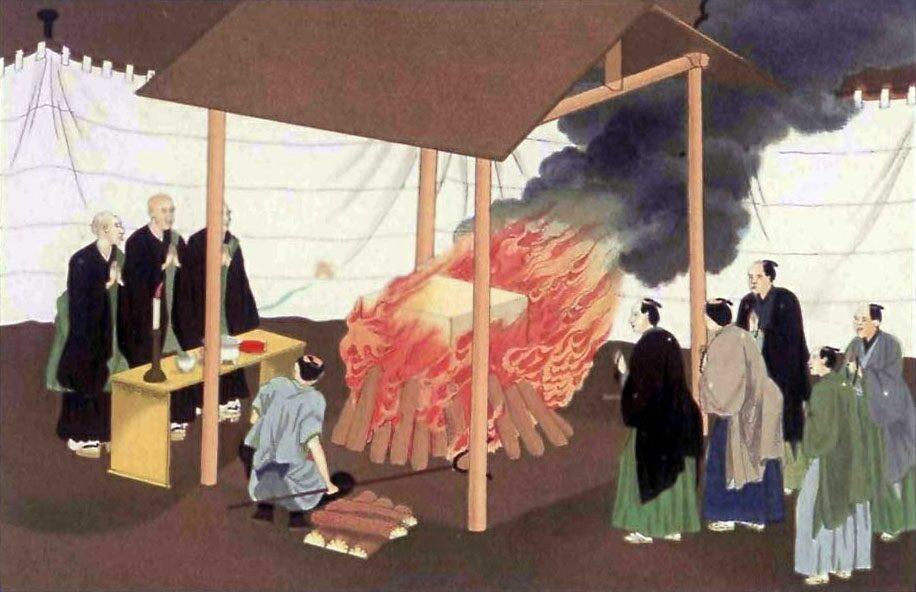

この『大唐西域記』には、インドの葬送の仕方について、「火葬」、「水葬」(水に流す)、「野葬」(林に棄てる)の三つがあると伝えています。

またインドでは、その葬送の際に、在家者が出家者に布施をして、何らかの儀式を行ってもらうということも行っていました。

しかし、そうした儀式の際、出家者はあくまで、布施をした在家者にお返しをするだけでした。

そのお返しというのも「呪願」といい、短い経文を唱えて、祝福を差し向け、魔除けをするだけだったのです。

このように、古代インドでも、火葬をしたり、その際に遺族が出家者を呼んで儀式をしてもらってはいましたが、その際に出家者は、あくまで在家者を祝福する(在家者のために祈る)のみでした。

つまり、引導という要素はそこには全くなかったのです。

これはインドのみではなく、ミャンマーなどでもそうです。

ちなみに、この伝統は今でも残っています。

中国

さきほど、A「在家者が布施をして、出家者に葬儀をしてもらう風習」がインドで始まったのではないことを確認しました。

では、どこで始まったのでしょうか?

答えは中国です。

もっとも、中国でも、北宋の時代(960年~1279年)の中ごろまでは、インドと同様でした。

すなわち、「在家者が出家者を葬式に招き、お布施をし、それに対して出家者が短い経文を唱える」という程度の葬送儀礼を行うだけだったのです。

しかし、北宋の時代の末頃になると、変化が起こり始めます。

禅宗(坐禅によって悟りを得ることを目指す、仏教の一派)が中国全土に広まるようになり、それにつれて、お葬式に呼ばれた禅宗の出家者が、亡者を引導するようになったのです。

つまり、「出家者が引導する」という今のお葬式のあり方の礎となったのは、北宋時代の禅宗の僧侶たちなのです。

ここで、こういう疑問が湧きませんか?

なぜ禅宗が起源となったのか?と。

それはすなわち、禅宗の出家者は、坐禅をし、悟りの体験をすることで、何らかの聖なる力を持つと信じられていたからです。

このような力を持つ存在を、「聖者」と書いて「しょうじゃ」といいます。

在家者は、こういった聖者に、その聖なる力によって、亡者を悟りに導くことを期待して、葬式に呼んだのです。

ここまで述べてきたように、僧侶に引導をしてもらうようになった理由が、「僧侶=聖者」と見なされたためだという点は、後々ポイントになりますので、ぜひここでおさえておいてください。

日本

こうして中国で生まれた風習が、日本にも伝わり、定着することになります。

ただし、実は日本では、禅宗系の葬儀の文化が伝来し浸透する前の古代から、「在家者が出家者に布施をし、出家者が亡者にお返しで呪願をする」というような、今の葬儀に通ずることを行っていました。

具体的にいえば、貴族や僧侶たちは、仏教に基づいて、すなわち仏式で葬儀を行っていたのです。

その一例を挙げておきましょう。

平安時代中期の藤原忠平(880年~949年)が亡くなった際には、その4日後に、延暦寺の僧侶を迎えて、仏式の葬送儀礼が行われました。

勅使(天皇の使者)も参加するなどの、壮大なものであったといいます。

また、平安時代中期に活躍した、比叡山中興の祖とされる良源(912年~985年)は、没後のことを自身で決めていました。

具体例に、

・墓地を自ら選定する。

・必ず三日以内に行う。

・墓所は作法通りに作る。

・弟子たちが没後の仏事(四十九日間)を行う。

というような内容を、弟子に細かく指示していたのです。

どのくらい浸透していたか、詳細なところは不明ですが、早い時期から僧侶が主導する仏式の葬儀が、貴族や僧侶の間で行われていたことが、これらの例から分かります。

また、一部の庶民に対して、僧侶が葬送を行ったという記録もあります。

例えば、京都の六波羅蜜寺の、口から仏を出している像で有名な空也(903年~972年)がいます。

彼を讃えるためにつくられた、『空也誄』という書があります。

この『空也誄』には、空也が行ったことについて、「広野に遺骸があれば、これらを一つの処に集めて、油をそそいで焼き、阿弥陀仏の名を留めた」と記しています。

すなわち、空也は野原に散乱していた民衆たちの遺体を集めて、念仏を称えながら火葬するという、一種の葬送儀礼をおこなったのです。

こうした具体例は、これはこれで大変興味深いです。

しかし、いずれにしてもこの段階では、まだ本格的に葬式の文化が浸透していたわけではありません。

特に一般民衆の間では、ろくに葬送儀礼を行うこともなく、死体を単に遺棄するという場合も多かったのです。

その後、「僧侶が様々な人々の葬儀に出向き、引導をする」という今と同様の形態が本格的に広まるようになりました。

その起点となったのは、やはり禅宗の伝来です。

禅宗は鎌倉時代に伝来して以来、武士をはじめ急速に広まりました。

それに伴い「出家者が引導する」という禅宗流の葬式も浸透することになったのです。

そうなると、禅宗以外の宗派もこれに注目するようになります。

そうして各宗派のお坊さんたちは、「自分たちもこのような葬式をすべきだ」と考えて、これを模倣していきました。

これにより、「僧侶が様々な人々の葬儀に出向き、引導をする」ことが、宗派を超えていっそう広まることになったのです。

【Wikimedia Commonsより https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cremation_in_Japan-J._M._W._Silver.jpg?uselang=ja)

具体例として、鎌倉時代の後堀河天皇の后であり、25歳の若さで亡くなった、九条竴子(藻璧門院)(1209年~1233年)の葬送の様子を見てみましょう。

当時の日記には、葬送の次第に関する詳しい記録が残っています。

その概略を示せば以下の通りです。

・当日の暁、葬送の準備が整えられた。陰陽師も同行した。

・刻限になると、まず仏事が行われた。

僧侶と公卿が着座し、導師(法会の首座となる僧侶)が着座し、説法した。

・諸々の仏事が行われた後、牛車がお堂のそばに付けられ、お棺が運び出された。

・松明を持つ者が先頭に立って牛車を導き、さらに役人や公卿、殿上人(殿上の間にのぼることを許された、高い階位の者)がそれに付き従った。

・東山のお堂に付くと、その庭にお棺が埋葬された。

以上が葬送の次第です。

車の行列や埋葬法(土葬)など、色々と興味深い点はたくさんありますが、少なくとも葬儀(仏事)においては僧侶が主体となり、多くの人々を交えた葬儀を行っていることが分かりますね。

またこうした壮大な儀式以外にも、色々な葬送が行われていました。

葬送の費用や規模は、いわばピンキリだったのです。

例えば、鎌倉末・南北朝期の官人の中原師右(1295年~1345年)の葬送は、全体で「百貫文」に近い出費になったと言われています。

これはかなり上のレベルです。

一方で、庶民の葬送で言えば、火葬から収骨までを行う葬儀で「一貫五百文」というものから、単に筵に入れるまでの葬送で、「たったの十文」というものまであります。

様々なレベルがあったことが分かりますね。

このように様々なレベルの葬送儀礼が行われたわけですが、いずれにしてもここで重要なのは、葬儀のレベルはどうあれ、この時期に「僧侶が葬儀に呼ばれ、引導を行う」という風習が浸透していったということです。

さきほども述べたように、A「在家者が布施をして、出家者に葬儀をしてもらうこと」が中国で行われるようになった起源は、「聖者の力で亡者を導いてもらおう」という「聖者崇拝」や「聖者信仰」によるものです。

日本で導入され、広まったのも、この「聖者崇拝」によるものだといえます。

つまり当時の日本の在家者も、北宋時代の中国の在家者に同じく、「亡者を聖者に導いてもらう」ことを期待していたのです。

だからこそ、中国から伝わったお葬式の文化が日本でも急速に広まったのだと考えられます。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎A「在家者が布施をして、出家者に葬儀をしてもらう習慣」は、インドにはなかった。

◎Aの習慣が生まれたのは、中国である。

宋代の禅宗の僧侶たちが、積極的に死者への引導を行い始め、Aの風習が生まれ、浸透していった。

◎日本では、古代から葬送が一部の人においては行われていたが、全体に浸透してはいなかった。

その後、鎌倉期以降、中国の禅宗の影響を受けて、「僧侶が様々な人々の葬儀に出向き、引導をする」という、現在と同様の形態が本格的に広まるようになった。

最後に

本記事では、A「在家者が出家者にお布施をして、出家者に葬儀をしてもらうことはいつから始まったのか?」について、詳しく解説してきました。

B「在家者が出家者にお布施をして、死後に戒名を付けてもらうことは、いつから始まったのか?」、

C「在家者が出家者にお布施をして、追善供養をしてもらうことは、いつから始まったのか?」

についての解説記事(第一弾・第二弾)も用意していますので、ぜひ合わせて読んでいただければ嬉しいです。

冒頭にも貼りましたが、改めてリンクを載せておきます↓

葬式仏教の歴史全体を学んだ上での、私なりの総括や、【参考文献】やおすすめ本については、第三弾の記事の最後に記していますので、まとめはそちらに譲り、本記事はここらで終わりたいと思います。

ぜひ第二弾・第三弾も合わせてご覧ください!

本記事は以上となります。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!

コメント