こんにちは、学問ボウズです!

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

現代には、「良いことをしたら良い報いを受け、悪いことをしたら悪い報いがある」と考える人はたくさんいます。

実はこれ、仏教の思想に基づくのです。

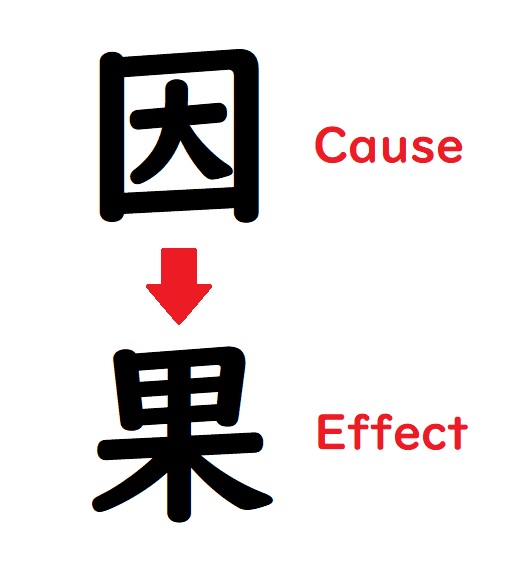

仏教には「善因楽果・悪因苦果」という考え方があります。

「善因楽果・悪因苦果」とは、「善または悪の行為(業)をすると、それが因となって、その因に対応する楽または苦の報い(果報)が生じる」ということです。

いわゆる「因果の道理」の考え方ですね。

言い換えれば、「因果応報」「自業自得」ということです。

これらの四字熟語の方がなじみ深いかもしれません。

現代の人たちが言う「良いことをしたら良い報いを受け、悪いことをしたら悪い報いがある」というのは、「善因楽果・悪因苦果」を踏まえた考え方なのです。

こう考えてみると、仏教の因果や業の思想は、現代にも広く浸透しているといえますね。

僧侶として、また仏教研究者としては、これはこれで大変喜ばしいことです。

ただし、現代ではこの業の思想(業思想)の理解に関して、一点問題があります。

それは、この「過去に自分が起こした行為(業)によって、必ずその報いを得る」という思想(以下、「業の思想」と呼びます)について、運命論と見なす人がいることです。

運命論とは、概して、「世の中の出来事はすべて、あらかじめそうなるように定められていて、人間の努力ではそれを変更できない」とする考え方です。

決定論や宿命論という言い方をされることもあります。

「業思想は運命論だ」と考える人は、「過去の業によって必ずその報いを受けるのだから、もうこの私たちの運命は過去において決まっている」と考えるのです。

そしてそういう方々は、もし「現状を変えたい」という思いがあっても、「仏教が運命論を説いているんだし、私の現状や将来はもう決まっているんだ。諦めるしかない」と考えてしまいがちです。

しかし、本記事の内容を先取りして申せば、このような理解は間違っています。

業思想は運命論ではありません。

もちろん、運命論が悪いというわけではありません。

運命論は、西洋哲学をはじめとする伝統ある世界観ですし、それを持つのは各個人の自由です。

しかし、「仏教がそう言っているから」ということで運命論を選ぶのは、明らかに間違った行為です。

冒頭に述べたように、「良いことをしたら良い報いを受け、悪いことをしたら悪い報いがある」という業の思想が、(意識下にせよ無意識下にせよ、)私たちの根底にある以上、業に関して正しく知っておかないといけないと思います。

本記事では、これをやっていきたいと思います。

最後まで読んでいただければ、仏教の業思想がいかなるものなのかをよく理解できるはずです。

また、もし「業思想は宿命論だ」という考え方を持っている方がおられたら、業思想の正しい知識を得ることができますので、そのお方の世界の見え方や今後の生き方が変わることになるでしょう。

ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。

ではやっていきましょう!

業とは何か?

業の種類

業の思想は運命論かを考える前に、まず業とは何かを確認しておきましょう。

概して言えば、業とは「行為、行い」のこと。

代表的なものは、身口意の三業です。

つまり、「身と口と心で行う行為」です。

このうち、身と口の行為は分かりやすいですね。

歩き、走るなどの体を動かすのが身業、言葉を発するのが口業です。

一方で意業とは、いわば「心の行為」です。

言い換えれば、心のはたらきです。

具体的には、心の中で「こうしよう」と思うことです。

私たちは普段、行為として、実際に体を動かすことのみを考えがちです。

ですので、「心の行為」とだけいわれると、想像しにくいです。

ましてや、心のはたらきというのは外には出ないので、他人にも分かりません。

しかし、仏教では、心のはたらき(「心の行為」)というのも、身と口と同じくらい重要な行為として想定するのです。

また、もっと興味深いことに、仏教ではこの「心の行為」こそを最も重視します。

なぜなら、身と口で実際に行う行為は、「こうしよう。こうしたい」と思う心の動きから引き起こされるからです。

確かに、よくよく考えてみると、色々な行為を起こす際には、心で思ったことが、そのトリガーというか、根本というべき役割を果たしていますよね。

それゆえに仏教では、心の業(「意業」)が一番大事だと考えるのです。

にわかには受け入れがたいかもしれませんが、これは、仏教における、人間の行為というものについての、現代人との視点の違い(視野の深さ)といえるでしょう。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎業とは、行いの意であり、代表的なものは、身と口と意の三業である。

◎そのうち、意業、すなわち心のはたらきがあらゆる業の根本として、最も重要である。

業の報い

業の種類を確認したので、次に業によって得る報いについて見ていきましょう。

最初に、「善因楽果、悪因苦果」の意味について説明しました。

「善い行為(善業)、あるいは悪い行為(悪業)によって、好ましい結果(楽果)、あるいは好ましくない結果(苦果)を得る」ということでしたね。

業によって得る報い(業の結果)を、専門的な言葉では、「業果」といいます。

「業報」や「果報」という表現をする時もありますが、意味は同じです。

また、「業果」は「異熟果」ともいいます。

「異熟」というのは異なって熟するという意味です。

「業思想は運命論(決定論・宿命論)なのか」ということを考える際には、この「異熟」がポイントとなりますので、「異熟」についてもう少し詳しく見ておきましょう。

「異熟」の「熟」については分かりやすいですね。

「熟する」ということです。

すなわち、まるで種がしだいに実を結び、果物として熟するように、人間が業という因を作ると、その後時間を経て、その報いが必ず生まれるということです。

では「異」についてはどうでしょうか?

何が「異なる」のか、少しイメージしがたいですね。

「善因(善業)」、「悪因(悪業)」というように、原因である業自体は善か悪かのどちらかです。

すなわち、業自体は、善い行為か悪い行為か、道徳的にきちんと分けることができるということです。

これに対して結果はどうかというと、「楽果」、「苦果」というように、楽か苦のどちらかになります。

楽であろうが苦であろうが、苦楽というのは、道徳的に善か悪かとはいえませんよね。

「苦しいから善だ、悪だ。楽だから善だ、悪だ」とは一概には言えません。

苦楽と善悪は、性質を異にする概念であり、いわば同じ土俵にいないのです。

このような苦楽の結果は、善でも悪でもない、「中性」です。

中性的なものを、仏教では「無記」と呼びます。

少し説明が長くなりましたが、要は、「善因楽果・悪因苦果」とは、「原因は善か悪かなのに、結果は無記である」ということを指すのです。

原因と結果の性質が異なっているということですね。

「異熟」というのは、このように「因が異なって熟する」ことを指しています。

以上が、「異熟」の内容です。

今説明した、「何か行為(業)を行って、その報いを受けるというときには、必ず「異熟」という形でそれが成立する」ということは、後に大事なポイントとなりますので、ここでぜひおさえておいてください。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎業によって得る報い(業の結果)を、「業果」という。

◎業果は、必ず「異熟」という形で成立する。

すなわち、原因は善であれ悪であれ、結果は無記(苦か楽)となる。

なぜ業が説かれるのか?

だんだんと業について理解が深まってきたかと思います。

あと一点、前提知識として、仏教において業の思想が示された理由を見ておきましょう。

「仏教ではなぜ業について、これほど詳しく論じているのか?」ということです。

仏教が生まれて以来、多くの経典や論書では、業について大変詳細な説明や議論をしています。

では、なぜここまで詳細に説かれたのでしょうか?

一言で言えば、それは道徳の基礎づけのためです。

業の思想がないと、道徳の基礎ができないのです。

そもそも「善悪をどう決めるか」というのは、どの宗教や哲学でも盛んに議論されている問題です。

考え方には、宗教ごとに色々ありますし、一宗教の中でもさらに意見が分かれているなどもあります。

例えばキリスト教などの、世界の創造者という、絶対的かつ唯一の神を立てる「一神教」の場合、「神が善いと見なすものが善、神が悪いと見なすものが悪」と考えます。

もちろん、この前提の上でさらに種々の観点から議論が行われているわけなので、あまり簡単に一括りにするわけにはいきません。

とはいえ、概して言えば「神を基準に善悪を決めることができる」ということですから、キリスト教は一応善悪を考えやすい(決めやすい)立場だといえるでしょう。

これに対して仏教は、世界を創造するような絶対的な超越者を立てません。

そうすると、善と悪を決める基準がないことになります。

当然、どうやって決めるのかということが大きな問題になります。

その役割を果たすためにあるのが、業の思想です。

「善因楽果・悪因苦果」の原則によって、「それをした人が楽果を得るような行為は善業なんだ。逆に、悪果を受けた場合は、その行為は悪業だ」というように決めることができるわけです。

「結果から事後的に決めるの?

なんかおかしくない?」

と思われる方もいるかもしれません。

現に、他の宗教や哲学の中には「善と悪はそもそも無条件に、かつ明確に決まっている」と考える立場もありますので、この批判はもっともです。

しかし、「業の報いから遡る」という考え方をすれば、(それが良い考え方かどうかは別にして、)結果として善悪の基準を明確に立てることができます。

このように業の思想は、仏教的世界観の中で、道徳を基礎づけ、人々を善の行為へと向かわせるという、大切な役割を担うものなのです。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎業思想は、道徳を基礎づけ、人々を善の行為へと向かわせるという役割を果たしてきた。

◎というのも、「善因楽果・悪因苦果」の原則によって、「それをした人が楽果を得るような行為は善業で、悪果を受けるような行いは悪業だ」と、行為の善悪を決めることができるからである。

業思想は運命論(決定論)なのか?

ここまでの学びを踏まえ、本題に移りましょう。

業思想は運命論なのでしょうか。

最初に述べたように、答えはノーです。

その理由を説明します。

「悪因苦果」というように、悪いことをしたら必ず苦しみの報いを得ないといけません。

どうあがいても、自分の業の報いからは逃れられないのです。

このような「業の報いは必然だ」ということは業の思想の根本です。

しかし、だからといって、「自分の過去の業にとって、今の自分は完全に決定されていて、今の人生はもう変わらない」と考えてしまうのは、行き過ぎです。

業が決定するのは、私の今この瞬間の境遇までであり、私の人生全てを決めてしまうのではありません。

この私という存在は今、現在に生きて、業を積んでいます。

人間は生きている以上、何らかの行為を行っていますから、毎分毎秒に、絶え間なく業を積んでいるわけです。

そして今後の私の未来は、今私が行っている行為が決定するのであり、過去の業によって決定されているものでは全くありません。

確かに、現在から過去を眺めれば、過去の業が今の自分の現状を作り出しているといえるでしょう。

しかし現在から未来を眺めれば、未来は今から造り上げていくものです。

だからこそ仏教では、「良い未来を作り出すために、善業に励め」と勧めるわけです。

こう考えると、業の思想が「私の全部がもう決まっているからどうしようもない」という運命論でないことは明らかでしょう。

でもここで、次のような反論を持つ方もいるかもしれません。

「業の報いというのだから、過去の業の報いが、今から私が行う行為をも決定しているということだろう。

そう考えたら、それはもう運命論になるだろう。

なぜなら、私が今から行う行為も、結局は過去の業の報いによってひき起こされるのならば、私が未来にどのような報いを受けるかも、もう決まっていることになるからだ」と。

少し分かりにくい書き方になっているかもしれません。

もう少し簡単にいうと、過去の業の報いが、今後の私の行為全てを規定しているのならば、「その行為がまた報いをもたらし、その報いとしてまた行為を起こし~」という連鎖ももう決まっていることになりますよね。

となれば、結局、もう私の未来全ては過去に決まっているということになるでしょう。

確かに、こういう考え方に行きつくのも、一理あります。

しかし、この疑問に対する答えも、変わらず「ノー」です。

なぜなら、業思想から見れば、「過去の業の報いが、今から私が行う行為を決定している」ということは絶対に成り立たないからです。

では、それはなぜなのでしょうか?

ここで、さきほど説明した「異熟」がポイントになります。

「異なって熟する」ですから、行った行為(業)が善であれ悪であれ、その結果はあくまで「苦楽の果」です。

苦しいか楽しいかという感受があるだけであり、善でも悪でもないのですから、それがまた次の善悪の業を生むわけではありません。

つまり業の因と果の関係というのは、一回報いが終われば、すなわち苦か楽の報いを私が一度感受すれば、それで完結するのです。

ですから、「一つの業が果を生み、それがまた業を生む」という連鎖が起きる道理は全くありません。

「悪業がまた次の悪業を生み、善業がまた次の善業を生んでいき~」という、いわば「善因善果・悪因悪果」などは起こらないのです。

となれば、さきの反論は成立しないことを、おわかりいただけると思います。

今私が苦しい境遇にあるか、楽しい境遇にあるか、それは過去の業の報いによるものです。

しかし、「じゃあそこからどうするのか、今からどんな未来を作っていくのか」は、完全に今からの私の自由なのです。

以上、「業の思想は運命論ではない」ということを説明してきました。

ここで、具体的にそれを示す例をご紹介しておきましょう。

挙げればきりがありませんので、私の専門である浄土教の文献から一例を持ってきました。

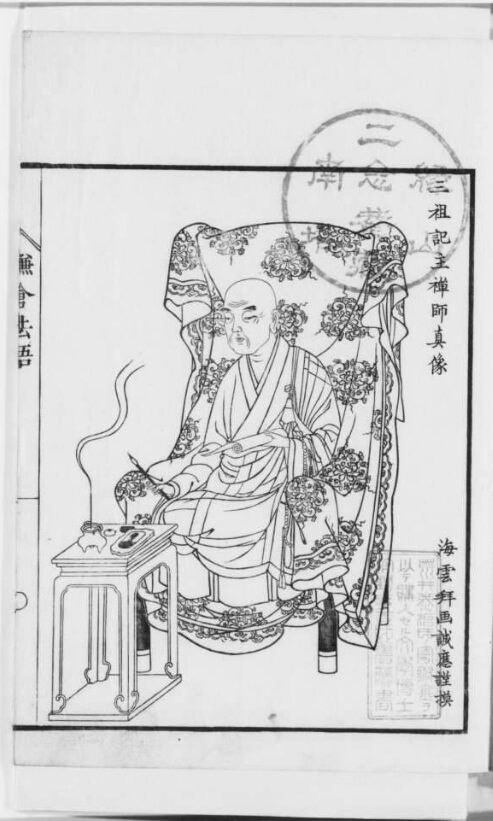

良忠(1199年~1287年)という鎌倉時代の僧侶がいます。

浄土宗の第三祖として知られる人物です。

【『鎌倉法語集』(東北大学附属図書館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100444752】

良忠は、『浄土大意鈔』という書の中で、

「過去に行った善業が少ないために、今修行になかなか励めないという場合でも、今まじめに修行に励みなさい。

ただ過去の業に任せて、この人生において空しく過ごすだけならば、生死輪廻を解脱して(輪廻から離れて)、悟りを開く時は永遠に来ないのですよ」

と述べています。

ここで良忠は、

「過去の業によって、今なかなか修行ができないという状況(いわば苦の報い)が生まれている。

→けれども、今から頑張って修行(善業)を行う。

→未来に、輪廻からの解脱(よい報い)を得られる」

という見解を示しています。

この記述から、良忠が、「過去の業が今世の状況をもたらすけど、今からどのような行為を行い、いかなる未来を得るかを私次第」という、(さきほど説明したような)業思想に基づいていることが分かります。

すなわち良忠は、「今の現状はどうあれ、未来によい報いを得られるのは今からの行いにかかっているのだから、今頑張りなさい」と勧めているのです。

良忠は「修行(特に念仏行)→生死輪廻からの解脱」という文脈で述べていますが、より大きな構造でまとめてみると、「善業→未来のよい報い」ということですね。

昔の僧侶たちが、このような業思想に基づいてものごとを考え、人々に教えを説いていたということが、良忠の一例からもお分かりいただけるでしょう。

以上、縷々述べてきましたが、概して言えば、業の思想というのは「因果応報の仕組みを示すものでありつつ、未来は今からの業によってつくっていけるという考え方である」ということです。

これが、釈尊が説き、仏教の歴史の中で、詳細かつ壮大に体系化されてきた業の思想なのです。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎行った行為(業)が善であれ悪であれ、その結果はあくまで「苦楽の果」である。

そのため、それがまた次の善悪の業を生むわけではない。

◎業の因と果の関係というのは、一回報いが終われば(苦か楽の報いを一度感受したのならば)、それで完結する。

◎そのため、今の私が苦しい境遇にあるか、楽しい境遇にあるか、それは過去の業の報いによるものだが、「そこからどうするか、どんな未来を作っていくか」は、完全に今後の自由である。

◎つまり、業思想とは決定論とは正反対である。

最後に ―現代の私たちは業の思想から何を学ぶべきか?―

今回は、業の思想に関する誤った理解があることを踏まえ、運命論なのかどうかを説明して来ました。

確かに、一見、業の思想は、「過去の業が私の人生全てを決定する」という運命論のようにも見えます。

現に、業の思想については、歴史的にも多くの人が運命論と誤解してきましたし、現在の自分に対する言い訳のように使われてきた過去もあります。

もっと悪いことに、業の思想が差別にもつながったケースもあります。

しかし今回説明してきたように、そうではないのですね。

みなさまにはぜひ、業に関する正しい知識を持っていただきたいと思います。

業の思想に基づくならば、今は辛くても、今後は変えられるわけです。

未来に良い果報(楽)を得られるように、今善因を少しずつでも起こせば良いということです。

仏教は、運命として諦めるのではなく、一歩一歩、より良い未来に向けて進むことを勧める教えなのですね。

本記事が、仏教を信仰する皆さまの、今後の指針になれれば幸いです。

また、仏教を信じていない方も、こういう世界観があるのかと、新たな考え方に触れ、自分の世界観をより俯瞰する一助になれれば嬉しいです。

参考文献とお勧めの書籍

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎雲井昭善編『業思想研究』(平楽寺書店、1979年)。

◎結城令聞編集代表『仏教の思想』(大蔵出版、1995年)。

◎櫻部建講述『業・宿業の思想』(仏教と真宗と―真宗の若い人々と語る四、平楽寺書店、2003年)。

◎平岡聡『「業」とは何か 行為と道徳の仏教思想史』(筑摩選書137、筑摩書房、2016年)。

◎浪花宣明『パーリ仏教を中心とした業論の研究』(春秋社、2020年)。

【お勧めの書籍】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。

まず、櫻部建講述『業・宿業の思想』(〈仏教と真宗と―真宗の若い人々と語る〉四、平楽寺書店、2003年)です。

櫻部先生は、難解な『倶舎論』(古代インドで生まれた仏教の基礎的綱要書)がご専門で、数々の有名な論考を発表されてきた、近年の倶舎学研究では最高の研究者です。

本書は、その櫻部先生の講演録で、業思想と運命論との相違について、要点を絞って分かりやすく説かれています。

本記事も、本書から多くを学ばせていただきました。

業思想と運命論などについてより深く学びたい方は、ぜひ手に取っていただければと思うのですが、この本は現在大変入手しにくくなっています…。

関係者の方がもし見ておられたら、ぜひ再版をお願い致します…。

次に、平岡聡『「業」とは何か 行為と道徳の仏教思想史』(筑摩選書137、筑摩書房、2016年)です。

平岡先生は、インド仏教がご専門ですが、日本仏教も含めて、広く仏教思想史全般に詳しく、書籍を数々書かれています。

近年の仏教研究全体を引っ張る、大変高名な先生です。

この書籍は、少し長めですが、業について、詳しくかつ分かりやすく書かれています。

業について総合的に、しっかり学びたい方には、大変有用だと思います。

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押して応援していただけると、とても嬉しいです!

コメント