こんにちは、学問ボウズです!

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

現在、日本の僧侶は、普通に肉を食べています。

グルメなお坊さんもたくさんいますね。

こういう現状に対して、一般の方からよくこういわれることがあります。

「え、お坊さんなのにお肉食べて良いの?」と。

私も実体験として、こう聞かれたことがあります。

では、実際どうなのでしょうか?

(僧侶である私がこういう問いを投げかけるのは良くないのかもしれませんが、)お坊さんは肉を食べて良いのか悪いのか、いったいどちらなのでしょうか?

また、もし悪いとしたら、日本のお坊さんはなぜ現代において、平然と肉を食べているのでしょうか?

このように、「仏教と肉食」というのは、色々な疑問が湧く大変重要な問題です。

少し前までは、この問題を体系的に説明する論文があまりなかったのですが、近年、体系的にかつ明確に考察、解明するすぐれた論文が出ています。

今回は、こうした最新の研究成果に学びながら、

お坊さんは肉を食べても良いのか?

日本のお坊さんはいつから、なぜ肉を食べるようになったのか?

などについて、掘り下げて考えていきたいと思います。

普段から、町中のお店などで肉を堂々と食べるお坊さんを見て、

「僧侶は肉を食べて良いのか?何で?

よく分からないけど、お坊さんに面と向かって聞くのは気が引ける。

モヤモヤする…」

と感じておられる方は少なくないと思われます。

本記事を最後まで読んでいただければ、「なぜ日本の僧侶が肉を食べるようになったか」を深く知ることができますので、そのようなモヤモヤ状態からはもう完全に脱却できます!

その上で、本記事での学びを土台にしていただき、「今後、僧侶が今の状態のまま肉を食べて良いのかどうか」について、皆さまそれぞれでお考えいただければ幸いです。

前置きが長くなりましたが、内容に入っていきましょう。

ぜひ最後までお付き合いください!

インド

原始仏教

まず、インドで生まれた当初の仏教(原始仏教)では、肉食についてどのように考えていたのかを見ていきましょう。

古代インドにおける戒律(修行者の生活のルール・規律)を記した書では、生き物を殺すことについて、「これは不殺生戒を破る行為だ」として、厳しく禁止しています。

ちなみに、このような書を、「律典」といいます。

「不殺生戒」とは、生物の生命を絶つことを禁止する戒律のこと。

戒律の中でも、最も根本的なものだとされるものです。

このように、古代のインドでは、生き物を殺すことを厳しく批判していました。

しかし、結論を申せば、当時のインドでは、実態としては僧侶たちも肉を食べていました。

では、それはなぜなのでしょうか?

当時のインドのお坊さんたちの食事は、基本的に施し(「布施」)によって得たものです。

もし布施してもらった食事の中に肉が入っていた場合、その肉を食べることは、特別の場合を除いて許されていました。

つまり、布施の食事を受けて、その中に肉が入っていたとしても、一部の場合以外、「せっかくの施しなのだから」と、みな普通に食べていたのです。

より簡単に言えば、「出されたものはちゃんと食べないと」と考えたのです。

ここで問題となるのは、じゃあその「特別の場合」「一部の場合」とは何か?ということですね。

これは「三種の不浄肉」の場合です。

すなわち、布施してもらった肉が「三種の浄らかでない肉」だった場合、それを食べるのは禁止で、そうでない場合は、布施によって得た肉を食べても良いということです。

「三種」とは、具体的にいえば、

①自分のために殺したのだと見る

②自分のために殺したのだと聞く

③自分のために殺したのだと疑う(そういう可能性が想定され得る)

という3つの場合です。

このような三種の「自分のために殺した肉」は絶対に食べてはダメで、逆にこのパターンに当てはまらない肉、すなわち「自分のために殺したのではない肉」は食べてOKだったということです。

「自分のために殺したのではない肉」のことを、「三種の浄肉」といいます。

「三種の不浄肉」の逆ですね。

また、このように「浄肉」か否かで食べて良いかどうかを分けるという考え方は、布施によって得た食事だけではなく、市場から買ってくる肉などにも当てはまるものでした。

つまり、布施の中の肉であれ、市場で買ってきたような肉であれ、「この肉は、自分に与えるためにわざわざ生き物を殺したのではない」と思える限りは、食べてもOKだったのです。

もしかしたら、ここで、以下のような疑問を持つ方もいるかもしれません。

「どこまでが浄肉か不浄肉かの基準になるのか?

自分のために殺したのではないといっても、布施してもらった動物の肉を食べている以上、結局は肉の需要側だということになろう。

そうなれば、自分も社会全体・市場全体の肉食を促進させていることになるのではないか?」と。

この疑問はもっともです。

「三種の浄肉・不浄肉」という考え方には、論理的に突き詰めれば、「どこまでが自分のために殺したのではない肉と言えるのか」という疑問や矛盾が生じるといえましょう。

しかし、原始仏教ではこの点についてはあまり問題にならなかったようです。

この矛盾を突くようになるのは、次節に見る大乗仏教の時代になってからです。

これについては次節で詳しくお話しするとして、最後に、「なぜ原始仏教では、このように一部の条件だけを除いて肉食を許すというスタンスだったのか?」について触れておきたいと思います。

これについては、色々な理由があるといわれています。

例えば、

(先ほども少し触れたように、)出されたものは食べるという前提があったため。

あるいは、乞食によって得られる食事はわずかなので、釈尊(お釈迦様)が栄養不足を恐れて、みなに許すことにしたため。

などなどです。

いずれにしても、原始仏教では肉食を全面的には否定していなかったことを、ここでおさえておいてください。

ここまでの内容をまとめておきましょう。

◎古代インド仏教では、「不殺生戒」にもとづき殺生は厳しく禁止していたが、肉食については全面否定ではなかった。

◎例外として、僧侶であっても、「三種の浄肉」を食べることは許可していたのである。

この後、原始仏教に変わり、大乗仏教が起こってきます。

大乗仏教とは、釈尊没後500年に生まれた、新しい教えを説く仏教であり、「誰もが釈尊同様に仏になれることや、他者の救済(利他)」を重視するところに特色があります。

今の中国や日本に広まっているのは、ほぼこの大乗仏教です。

大乗仏教においては、原始仏教の「一部の例外以外は肉食を許す」というスタンスから、全面的な「肉食否定」へと変わっていくのです。

以下、それを見ていきましょう。

大乗仏教

『涅槃経』や『梵網経』などの大乗仏教の経典(大乗経典)では、肉食を全面的に否定します。

先ほど述べた「三種の浄肉」の場合も含めて、一切の肉食を禁止していくのです。

京都大学貴重資料デジタルアーカイブより

これは、原始仏教からの一大変化だといえます。

では、なぜそうなったのでしょうか?

これにもいくつかの要素があります。

中でも、根本的な理由としては、「一切衆生の生命を守り慈しむ、慈悲深い仏教徒であれ」ということが意識されるようになったためだと考えられます。

また、大乗仏教における原始仏教からの変化はまだまだあります。

もう数点、紹介していきましょう。

第一に、「肉食は殺生と同じである」とまで言われるようになったことです。

先ほど述べた原始仏教では、ひとまずこの2つを別に考えていたといえます。

だからこそ、生き物の殺生は厳しく批判しつつ、「三種の浄肉」は食べるのを許していたのです。

しかし、大乗仏教ではこれを同一視し、肉食自体をもう殺生の罪と同じものとして厳しく批判するのです。

では、なぜ大乗仏教ではそこまでしたのでしょうか?

それは、次のような考え方をするようになったためです。

すなわち、

「食べる人がいるから殺したり販売したりする人がいるのであり、食べる人がいなければそういう職業はいらない。

ということは、肉食の人として生きている以上、殺しに加担しているのであり、結局は殺生しているのと同じだ。

つまり、その人は、不殺生戒を破っている破戒者なのだ」

という考え方をするようになったためです。

よくよく考えてみれば、論理的には確かにそうだと言えましょう。

大乗仏教では、ここまで論理的に突き詰めて考えるようになったのですね。

先ほど触れたように、「三種の不浄肉」の説明を読んだ方の中には、踏み込んで考えて、

「どこまでが浄肉か不浄肉かの基準になるのか?

自分のために殺したのではないといっても、動物の肉を食べている以上、結局は市場全体の供給を促進していることにはなるのではないか?」

と思った方もいるでしょう。

この疑問のように、「三種の浄肉・不浄肉」という考え方には、論理的に突き詰めれば矛盾があると見ることができます。

今取り上げた「肉食=殺生」という大乗仏教の主張は、この矛盾を突いたものと言えるでしょう。

また大乗仏教では、「肉食=殺生」と主張するようになっただけではありません。

さらに「肉食=自分の親を食べること」という理解までも示していくのです。

これが、原始仏教からの第二の変化です。

「肉食=自分の親を食べること」というのは、一見受け入れがたい内容に思われます。

なぜ大乗仏教では、こんなことが言えたのでしょうか?

その理由は、仏教の世界観にあります。

仏教では、「私たちはこれまで何度もあらゆるものに生まれ変わり、その過程で、多くの生きとし生ける者たち(衆生)と、親子や家族などの密接な関係を築いてきた」と考えます。

すなわち、この世界の衆生は、みな、自分がこれまで数々の生を繰り返す中で深い関係を結んできた、過去の親子や兄弟や師匠たちだということです。

この考え方に基づけば、「今この世界で私が出会っている動物は、私の過去の生における父母の生まれ変わりだ」ということもあり得ることになります。

となれば、その動物を殺して肉を食べるということは、昔の父母の生まれ変わりを殺して食べるということになります。

こう考えると、一気に肉を食べることに気が引けるようになりますね。

こういう考え方も、大乗仏教が肉食を全否定する根拠の一つとなっているのです。

また、この他にも大乗経典では、「肉食をしてはいけない」ということを主張する際に、色々な理由を説いています。

しかし全て紹介することはできないので、このくらいにしておきたいと思います。

重要なのは、大乗仏教では「肉食は殺生・親殺しという大変悪い行為だ」と考えるようになり、全面的にはっきり禁止するようになったということです。

この点をここでおさえておいてください。

ここまでの内容をまとめておきましょう。

◎大乗仏教では、肉食を「破戒や親殺し」として厳重に禁止するようになった。

◎特に大乗仏教は、「三種の浄肉」という例外も認めず、肉食を全面的に否定するという立場を取る。

これは、原始仏教との相違点として重要である。

中国

前節までに見てきた内容を図式化すると、次のようになるでしょう。

・「律典」などの原始仏教の文献…「三種の不浄肉」以外は、肉食を特に禁止しない立場。

・大乗経典…肉食を全面的に禁止する立場。

この2つは、例外以外は基本的に認めるか、全面的に禁止するかで、互いに矛盾するものです。

古代中国には、こうした2つの相容れない考え方が同時に流れ込んできたのです。

では、中国の僧侶たちはどう考えたのでしょうか?

順に見ていきましょう。

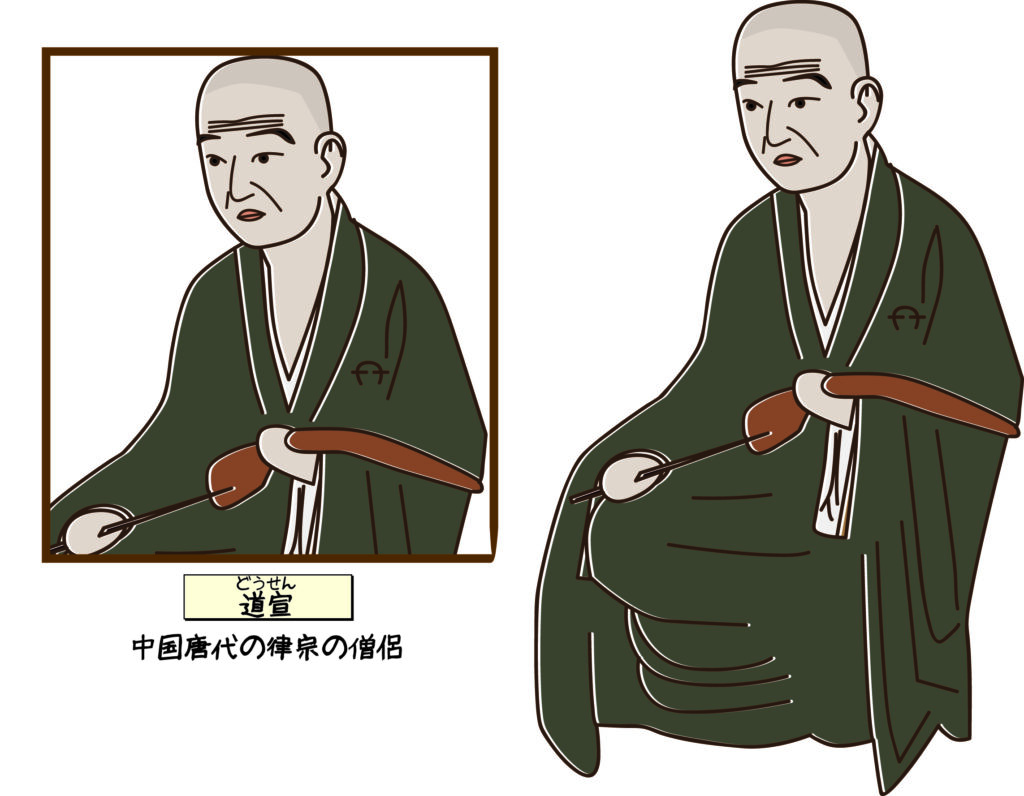

道宣(596年~667年)や智顗(538年~597年)などの唐王朝の時代に活躍した僧侶たちは、この二種類の説のうち、律典の説を「方便」(仮の手立てとしての教え)と理解するなどして、矛盾を解消しました。

つまり道宣らは、「肉食を許す律文献のほうはあくまで仮の教えであり、禁止する大乗経典の説が釈尊の真の教えなのだ」と考えたのです。

このように中国では、表舞台で活躍する有名な僧侶たちが、大乗経典の説を真実のものとして、肉食を厳しく禁止するという立場を取ったのです。

また、これは僧侶だけではなく、時の帝なども同様です。

例えば有名な皇帝である、梁の武帝(464年~549年)は、「断酒肉文」などを著しています。

「酒肉を断ずる」という書名から分かるように、武帝は肉食を徹底的に排斥しようとしたのです。

【Wikimedia Commonsより https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liang_Wudi.jpg?uselang=ja】

ちなみに、中国では孝を非常に大事にします。

そのため、(先ほど挙げた)大乗仏教が全面的に肉食を禁止する理由のうち、「肉食=親殺し」という考え方が、中国で肉食を忌む立場が浸透していくことに大きく影響したといわれています。

ここまでの内容を読んでいただいた皆さまの中には、「ということは、古代中国では、仏教徒はみな肉食を断っていたんだな」と思った方もいらっしゃるでしょう。

しかし、歴史はそう単純ではありませんでした。

実態はそれとは異なっており、高僧や帝が禁止をしたのに、肉を食べる人もかなりいたのです。

では、それはなぜなのでしょうか?

詳しく見ていきたいと思います。

まず、先ほど挙げた「断酒肉文」は、確かに肉食を否定するために出された書ですが、よくよく考えてみると、こうした書が出されないといけない状況だったということですよね。

この時代には、肉食が広く行われているという現状があったからこそ、それを憂えて、諫めるための書物を記すということが行われたのです。

こうした書は多いですが、その代表例はやはり「断酒肉文」です。

「断酒肉文」は、武帝が、ちまたに肉を平気で食べる僧侶がたくさんいるのを問題に思い、それを変革しようとしてしたためた文なのです。

「断酒肉文」では、当時の僧侶の様子を次のように述べています。

今の僧侶たちは、肉を食べるのを在家の人から目撃されると、全く悔い恥じることなく、嘘偽りでごまかしている。

彼らは、「いやいや肉を買って食べるのは禁止されていない。自分が殺した肉ではないから、何も悪いことはしていないぞ」と弁解するのである。

愚かな人はこれによって「ああそうか。買った肉を食べるのは良いのか」と納得させられてしまい、自分も同じような悪行をしてしまうのだ。

この記述からは、僧侶たちが市場で肉を買って食べるということを、常習的にやっていたことが分かりますね。

また、「自分が殺した肉ではないから、何も悪いことはしていない」と言っていることから、肉を食べる僧侶たちが主に「三種の浄肉説」を根拠にしていることも、ここから読み取れます。

この他にも、先にも触れた道宣の撰述した書に、『広弘明集』があります。

『広弘明集』には、色々な人たちが肉食を誡めた文を種々に集めています。

道世の肖像

【『法苑珠林』(東洋大学附属図書館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100449042】

その一例を挙げておきましょう。

例えば、斉の沈約(441年~513年)撰『究竟慈悲論』では、「肉食は殺生行為であるのでやめなさい」と厳しく主張しています。

また梁の周顒『与何胤書論止殺』では、「在家の人であってもきちんと肉食を断ちなさい」と明言しています。

こうした書物がつとに斉の時代から撰述されており、唐代の『広弘明集』にもおさめられているのです。

また唐代中期(8世紀中ごろ)の天台宗の僧飛錫が撰述した『念仏三昧宝王論』では、「動物も人間と同様に大切な命を持つのだから、肉食をしてはならない」と述べて、肉食を厳しく批判しています。

こうした例を踏まえると、沈約・周顒・武帝などが、わざわざ書や文を作って肉食否定を強調するほど、肉食が盛んに行われていたことが分かります。

また、こうした肉食をいさめる書が、斉から唐の時代という100年以上にわたって出され続けていることから、肉食をいさめる書の影響はそれほどなく、依然として人々の間で肉食が続けられていたことも窺えます。

すなわち、肉食否定をする僧侶や帝がいる一方で、一部の僧侶や在家者の間では、肉食がやむことなくずっと行われていたのです。

前者と後者の具体的な割合はよく分かっていませんが、同じくらいか、あるいは後者のほうが多かった可能性もあります(この点は、今後の研究を俟ちたいところです)。

ここまでの内容をまとめておきましょう。

◎中国では、多くの人々が、大乗経典の教えを忠実に守り、肉食を忌み嫌っていた。

しかし、それと同時に、何かと理由を付けて肉食を肯定し、肉を食べる人もいた。

◎このように、中国の仏教界では、相反する二つのグループが共存するような状態だった。

では、日本ではどうなったのでしょうか?

日本の仏教界の今のありよう、すなわち「基本的に全てのお坊さんが平然と肉を食べており、それを咎める人もいない」という状態は、今紹介した古代の中国の状況ともやはり大きく異なります。

現在の日本仏教の状況が生まれた背景には、どのような歴史的展開があったのでしょうか?

日本の古代から順に、肉食の歴史を見ていきましょう。

日本

奈良・平安時代以前

最初に、少し先取りして述べておきますと、日本でも、概して奈良・平安時代頃から、先に見た中国と同様に、大乗仏教による「肉食を殺生として否定視する考え方」が広まっていきます。

ただし、そのような状況になる前に、日本古代には、ある独自な考え方からも肉食が否定視されていました。

これは日本の独自性として興味深いので、少し詳しく見ておきましょう。

古代の日本では、米を神聖なものとして位置づけていました。

そして、それに対応して、肉食については穢れと見なしていたのです。

肉食が穢れというのはどういう意味かというと、「肉を食べると穢れが生ずる」ということです。

こういう独自な考え方が生まれたため、日本ではかなり早い時期から、「一定期間にわたり肉食を禁止する」ということが行われていました。

現に、飛鳥時代の国家が最盛期を迎えた頃にあたる657年には、明確に「肉食禁止令」が出されています。

これは、農耕を促進するために、「農耕の期間は肉食を控えることで、穢れを取り除こう」という、当時の国家の意図によるものです。

ただし、ここで注意すべきは、これは農耕の期間だけに当てはまる法令だということです。

肉食が禁止されているのは農耕の期間だけですので、禁止された期間以外には、肉食は許可されています。

そのため、肉食の全面禁止とは言えません。

現に、禁止期間以外では、肉食は広く行われていたのです。

ここまでの内容をまとめておきましょう。

◎日本では、飛鳥時代頃から肉食を穢れとする意識があり、農耕期間に「肉食禁止令」が出されるなどしていた。

すなわち日本では、かなり早い時期から、肉食を禁止する文化があったのである。

◎ただし、肉食が禁止されていたのは、農耕中という一定期間のみであり、全面的な禁止というわけではない。

「肉食が禁止されていたのは、農耕中という一定期間のみであり、全面的な禁止というわけではない」と書きましたが、次の時代になると、ここから変化が生じます。

すなわち、大乗仏教の「肉食=NG」という考え方が入ってくることにより、日本社会は、「(時期や期間の問題などではなく、)肉食という行為自体がダメだ」という、全面的に肉食が禁止される方向へ向かっていくのです。

それについて、次節で詳しく見ていきましょう。

奈良・平安時代

先ほどお話ししたように、飛鳥時代頃の日本には一定期間において肉食を禁ずる、一時的な「肉食禁止令」が出されていました。

のちの奈良・平安時代以降もこの伝統は受け継がれており、肉食や殺生を禁断する法令が連発されていきます。

平安時代においてポイントとなるのは、こういった古代からの肉食理解を土台にし、ここにさらに大乗仏教的な「肉食=殺生」という理解が明確に上乗せされていくことです。

これによって、肉食は穢れを生む行為であるだけではなく、「不殺生戒」を破る悪行だとする認識が確立し、人々の間に広まっていくことになりました。

また、ここまでは主に肉食にフォーカスしてきましたが、この時代以降の「仏教と肉食」というテーマを論ずるためには、ある欠かせない要素があります。

それが、殺生、具体的には狩猟や漁労(魚介類を獲ること)です。

狩猟や漁労は、動物の命をとる行為であり、肉食とイコールではありません。

しかし、奈良・平安時代頃から殺生や肉食を諫める仏教的な価値観が浸透し始めたことは、狩猟や漁労にも大きな影響を及ぼすことになります。

また、肉食と、狩猟・漁労という要素は互いに絡み合っており、分けて捉えることはできません。

そこで以下、狩猟・漁労の問題にも触れる形で、歴史の流れを説明していくことにしたいと思います。

少しややこしくなるかもしれませんが、この「多様な要素が絡み合っている複雑さ」が人間の歴史の醍醐味でもありますので、どうぞお付き合いください。

では、「仏教的な価値観が浸透していったことは、当時の日本における狩猟・漁労にどのように影響したのか?」ということに、話を進めていきましょう。

(これは当然の流れだと思われるかもしれませんが、)「不殺生戒」を掲げる仏教が浸透していったことで、まず、殺生をすること自体をいさめる風潮が広まっていきました。

ポイントになるのは、その影響です。

「殺生=NG」とする風潮が広まったことにより、当時の人たちは、狩猟や漁労という職業に従事する人々に対しても、「日々殺生という悪い行為(悪業・悪行)をしている者たち」というマイナスのイメージを強く持つことになったのです。

そして、これがだんだんと差別にも繋がっていきます。

その結果、いわゆる「穢多」と呼ばれて、厳しい差別を受ける人たちまで出てきたのです。

これは現代にも少なからず続いている問題です。

ただし、このような「肉食や狩猟・漁労=悪い行為」とする理解は、奈良・平安時代に、すぐに日本各地のあらゆる階級に浸透していったわけではありません。

最初は、あくまで都の上層階級だけの話でした。

各地のあらゆる階級にも広まっていったのは、平安時代末期になってからです。

「肉食や狩猟・漁労=悪い行為」という理解を、各地に広めた要因としては、以下の2つが考えられます。

第一に、僧侶が各地方で、「殺生や肉食は否定されるべきことだ」と説いてまわったため。

第二に、往生伝(阿弥陀仏の極楽浄土に生まれ人の伝記を集めた書)や、仏教説話集(仏教にまつわる様々な物語を修正した書物)などの書物が、「殺生・肉食=罪業」とする意識を植え付けていったため。

例えば、「殺生・肉食=悪」ということを明確に示す往生伝や仏教説話集として、1040年頃の比叡山の僧鎮源『本朝法華験記』や、平安末期頃の撰者未詳『今昔物語集』などがあります。

(『本朝法華験記』は『法華経』の威力・霊験を示す話の集成で、『今昔物語集』は日本における最大規模の説話集で、いずれも大変有名な書です。)

『今昔物語』の近世の版本

【『今昔物語』(国文学研究資料館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200019196】

『法華験記』や『今昔物語集』などでは、「狩猟や肉食という悪業を行う最低レベルの人(悪人)であっても、『法華経』などによる修行をすれば救われるのだ」ということを記しています。

もっとも、これらの書物は、「狩猟や肉食をしている人は悪人だ」ということを説くためにつくられたわけではありません。

逆に、これらの書物の主眼は、「そういう悪人でも救われた」という、いわば奇跡や、『法華経』などによる修行のすばらしさを説くことにありました。

しかし、これらの書物では、奇跡や修行の意義を示す前提として、最初に「殺生・肉食は大変な悪業だ」ということを明確に示すわけです。

そのため、実際には読み手に対して、「殺生・肉食=重罪だ」というイメージを植え付け、こうしたイメージを広める要因となったといえるのです。

これにより、さきほど触れた、狩猟や漁労をする人への差別がいっそう進んだことは事実です。

以上のように、平安時代末期にかけて、「肉食・殺生は穢れや罪だ」という肉食や狩猟・漁労についてのマイナスイメージが強まり、それが、(当時の身分階級でいうところの)上層部である都の貴族や僧侶たちから、下層である各地の民衆たちに至るまで、広く浸透していきました。

ここまでを確認した上で問題となるのは、じゃあ現実にはどうだったのか?ということですよね。

さきほど触れた中国のところでもそうだったように、理想(広まっている価値観)と実態は、必ずしも一致しません。

日本でも同様です。

まず、肉食からいえば、国家的な理想や社会的な通念としては、肉食は悪とされていたわけですが、肉食をする人は多くいました。

民衆でいうと、肉を食べないと食べ物がない人もたくさんいました。

また僧侶たちでさえも、裏で肉を食べていたのです。

その一例として、三善清行(847年~918年)の『意見封事』(天皇への政治意見書)があります。

『意見封事』の中では、「この頃の僧侶は、みな肉を食べており、外見だけ僧侶のようであるが,心は屠児と同じだ」と批判しています。

「屠児」とは、家畜などを殺すことをなりわいとしていた人のことです(これも差別的な表現ですね)。

つまり、ここで三善清行は、当時の僧侶に対して、「平気で肉を食べていて、外見だけ僧侶のように見せかけているだけで、その心は実には穢れている」と批判しているのです。

しかも三善清行は,「天下の人民の3分の2がそうなってしまった」と嘆いています。

もっとも、これは文章上の誇張でしょうが、いずれにしても、当時においてかなり多くの僧侶が肉食を行っていたことが、ここから窺えます。

次に、狩猟・漁労でいうと、特に民衆たちにおいて、狩猟・漁労はかなり盛んで、各地で広く行われていました。

これは、民衆たちはこうしなければ生きられなかったからといえるでしょう。

「お坊さんたちは殺生はダメだと説いているが、私たちは生き物を狩り、魚をとらなければ食べ物がない。

この悪行の報いを来世に受けるのは恐ろしいが、今は殺生をして生きるしかない…」

というのが、当時の民衆たちの本音だったと考えられます。

長くなりましたが、ここまでの内容をまとめておきましょう。

◎平安時代には、社会的な通念としては大乗仏教的な肉食否定観が重視され、広められていた。

◎しかし、実態としては肉食を行う人が、民衆はもちろん、僧侶の中にさえ多くいた。

このような当時の日本の状況は、先ほど見た古代中国と、ほぼ同様だと言えるでしょう。

しかし、ここから日本独自の変化が起こります。

その転換点となったのが、鎌倉時代に生まれた新宗派、いわゆる鎌倉新仏教です。

以下、詳しく見ていきましょう。

鎌倉時代 ―鎌倉新仏教の勃興まで―

鎌倉時代の初頭になると、仏教がいっそう浸透したこともあり、「肉食・殺生=悪」とする考え方がさらに定着していきます。

しかし、実態としては、平安時代と同様に、「一部の人だけが肉食や殺生を徹底して忌み嫌っているだけで、実際には肉食はもちろん、狩猟や漁労を行う人が多くいる」という状態でした。

すなわち、「殺生=悪業」とする観念がいっそう浸透しつつ、狩猟や漁労は変わらず盛んに行われるという、なんともいびつな状況だったのです。

ここで皆様は、「狩猟や漁労をやっている人たちの気持ちはどうだったのか」ということが気になりませんか?

言い換えれば、「この人たちはどういうメンタルで、日々の狩猟や漁労をしていたのか?」ということです。

先ほども少し述べたように、狩猟や漁労をする人たちは、基本的にこうしなければ生きられないような下層階級の人々です。

こうした人たちは、そうしなければ生きられないのに、僧侶や貴族などの上流階級からは「それは悪業だ」と言われてきました。

特に平安時代の末頃からは、往生伝や説話集などにより、そうしたイメージがいっそう植え付けられていたのです。

その結果、狩猟・漁労を行う人々は、どんどん罪の意識を深めていくことになったのです。

少し脇道に逸れますが、もう少し踏み込んで考えてみましょう。

さきほど述べたように、僧侶の中にだって、自ら狩猟や漁労をするわけではないものの、こっそり肉を食べる人がいました。

しかも、大乗仏教の価値観でいうと、「肉食=殺生」だったことも、さきに確認しましたね。

これを踏まえると、「肉食する僧侶たちも、狩猟や漁労をする民と同じように、悪いことをしているという罪の意識はあったはずではないか」ということが気になりませんか?

これはもっともな疑問だと思います。

現に、私も気になっています。

しかし、肉食をしていた僧侶たちの心情が窺えるような資料はありませんし、あったとしても、現代の私たちが過去の僧侶の心情をはっきり読み取ることは難しいでしょう。

そのため、はっきりとしないところがありますが、次のように考えることはできるでしょう。

こうした僧侶たちは、あくまで隠れて食べているだけですし、自分の手で生き物を殺しているわけでもありません。

実際に生き物を殺すという行為をしている民衆たちの罪の意識と比べると、やはり僧侶たちの罪の意識は軽かったと思われます。

このような「実際に生き物を殺す人と、その肉を得て食べるだけの人の意識の違い」というのは、今にも繋がる問題ですね。

さて、少し脇道に逸れましたが、本題に戻り、鎌倉新仏教の話に移りましょう。

ここまで整理してきたように、平安時代から鎌倉時代初頭にかけて、「仏教的には肉食や殺生が悪行とされる。→狩猟や漁労をし、肉を食べないと生きていけない民衆たちが罪の意識を深める」という状況でした。

この状況が、鎌倉時代前期から中期にかけて、大きく変わります。

そのきっかけとなったのが、鎌倉新仏教の出現です。

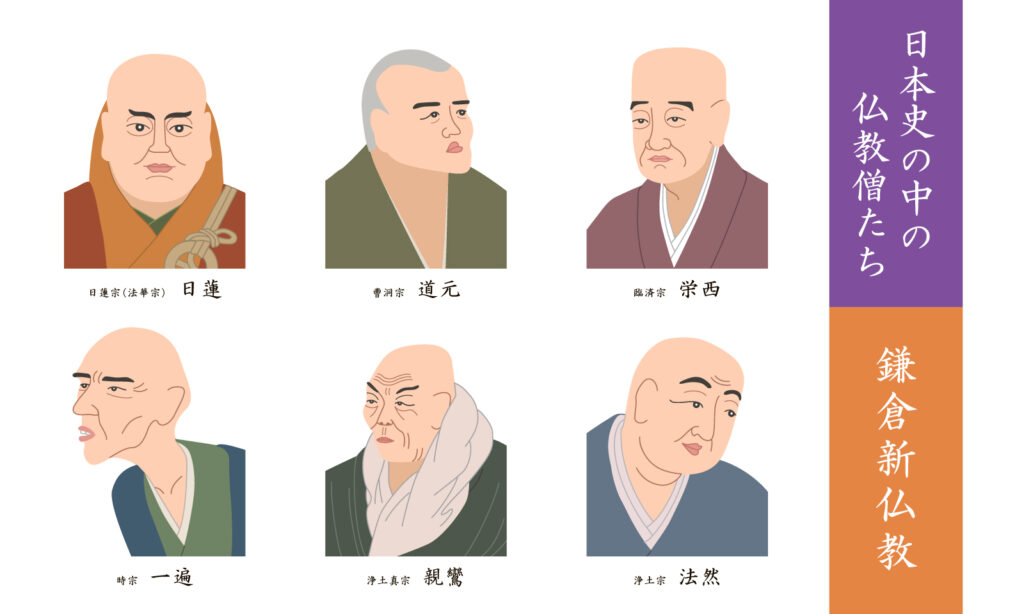

鎌倉新仏教とは、下に載せた画像にあるように、この時代に新たに生まれた6つの宗派です。

これたの鎌倉新仏教の中で、特に民衆を相手とする性格が強い浄土教系の浄土宗・浄土真宗・時宗は、新たな教えを説きました。

すなわち、これら3つの宗派は、

「肉食をしても、狩猟や漁労をしても、それは救われるかどうか(極楽浄土に往生できるかどうか)を左右する障りにはならない。

どんな悪業をしていようと、阿弥陀仏にすがり念仏さえすれば、その悪業にかかわらず救っていただけるのだ。

狩猟や漁労をしていようと、どんな人であっても、レベルの差なく、平等に往生できる」

とはっきりと主張したのです。

もちろん、前節で触れた『法華験記』や『今昔物語集』などの説話集や往生伝なども、「狩猟や肉食などの悪業を行う人でも、修行をすれば救われ得る」と、肉食をしたり、狩猟・漁労を行ったりする者に対しても、救済の可能性を説いてはいました。

しかしそれは、「狩猟や肉食は悪業だ」という前提のもと、そのような行為をいましめ、それを行うような人でも救われ得ることを、起こり難い奇跡として示しているにすぎません。

もっといえば、こうした書物は、狩猟や漁労によって生活する人たちを、救われ難い、いわば仏教的にレベルの低い人として扱うことを前提にしていました。

そういうイメージを植え付けるものだったのです。

これに対して、浄土宗・浄土真宗などの新たな宗派では、「狩猟・漁労・肉食をしたといっても関係なく(奇跡でもなんでもなく)、誰もが必ず、かつ平等に往生できる」と説いたのです。

これは、それまでの説話集や往生伝との重要な相違点だといえます。

実際に、いくつか例を挙げてみましょう。

例えば浄土宗の開祖法然(1133年~1212年)は、『一百四十五箇条問答』という文献で、「魚・鳥・鹿を食べることはこの世のならいだ」と述べています。

つまり法然は、「この世の中における風習だから」という理由で、肉食を許しているのです。

法然は、どのような者でも平等に往生するという立場を取り、肉食をするかしないかにはこだわらなかったと言えましょう。

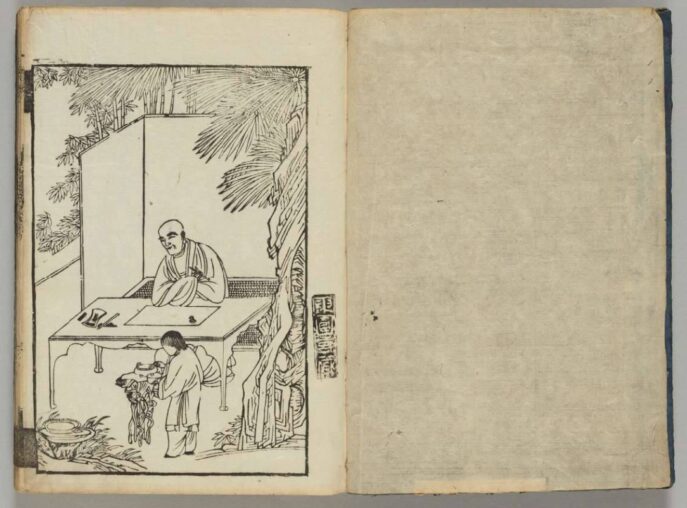

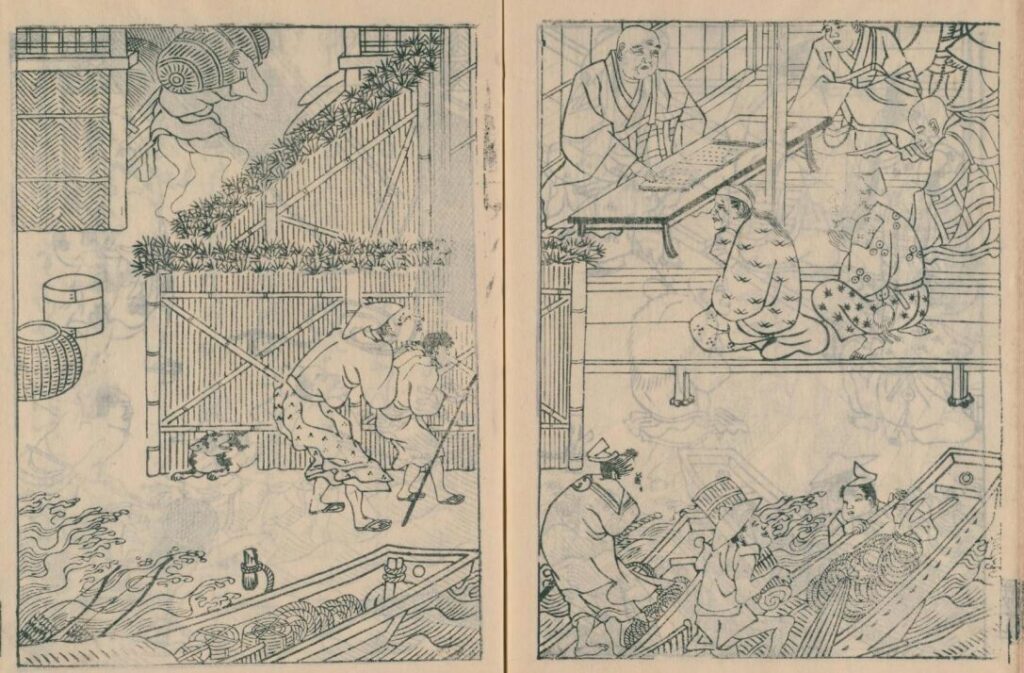

また、法然の生涯を記した伝記(『法然上人行状絵図』)には、次のような場面が記されています。

ある漁師夫婦が、「日々魚の命を取るという悪行をしているため、私たちは絶対に救われ得ない。」と悩み、法然にその悩みを打ち明けました。

これに対して、法然は、

「漁労をしようが、念仏すれば皆と同じように往生できる。

だから安心しなさい」

と、教え諭したのです(下に載せた絵がそのシーンです)。

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[17],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583376 (参照 2025-01-18)】

また、浄土真宗の開祖親鸞(1173年~1263年)は『唯信鈔文意』などの著作で、生き物を殺さざるを得ないような職業の人をはじめ、どんな者であっても、阿弥陀仏の慈悲により、平等に往生できることを強調しています。

また、時宗を開いた一遍(1239年~1289年)については、その生涯を記した絵伝(『一遍聖絵』)の中に、興味深いシーンが見えます。

下に掲げた画像の右側に注目していただきたいのですが、狩猟道具を持った者などが、集まっていますよね。

これは、狩猟を行う者たちが、一遍の教えに帰依して、各地を布教してまわる一遍に付き従っていることを示しています。

【[聖戒] [撰] ほか『一遍聖人繪詞』[2],[1—] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2574897 (参照 2024-09-11)】

このように、浄土宗・浄土真宗・時宗では、肉食を誡めることなく、そのまま許容して、平等な救いを説いたのです。

この理由としては、「これら3つの宗派の主な布教相手が、生活のために生き物を殺さざるを得ないような下層の民だったためだ」といわれています。

法然・親鸞・一遍は、そういう罪の意識を持ち、それでも救いを求めるような人々に応えようとしたのですね。

また、このような教えを説いたのは、法然や親鸞たちのみではありません。

同じく鎌倉新仏教の代表者の一人とされる日蓮(1222年~1282年)も、肉食を救いの障りとせず、「どんな者でも『法華経』の題目を唱えれば平等に救われる」という教えを広めたのです。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎鎌倉時代には、肉食を許す新宗派が相次いで生まれた。

つまり、この時代には、仏教と肉食をめぐって一つの展開が起こったのである。

◎そのため、鎌倉期には、「僧侶の肉食が許される」という今の日本仏教のありように、大きく近づいたと言える。

ただし、まだ全ての宗派が肉食を許しているわけではありません。

その意味では、今の日本仏教のありようとはまだ距離があります。

では、その後はどうなったのでしょうか?

さらにひも解いていきましょう。

鎌倉時代後半

法然の浄土宗をはじめとする新宗派による「肉食許容」に対しては、法相宗・天台宗などの奈良・平安時代から成立していた宗派が猛反発しました。

ちなみに、こうした旧来の宗派を、鎌倉新仏教に対して、旧仏教といいます。

旧仏教の反発の例を、いくつか示しましょう。

例えば、1205年に成立した『興福寺奏状』です。

『興福寺奏状』は、最近の浄土宗信者の活動が行き過ぎていることを憂えて、浄土宗を弾圧すべきことを朝廷に願い出た文書です。

撰者は、「法相宗の中興の祖」といわれる、解脱坊貞慶(1155年~1213年)です。

『興福寺奏状』では、

「今どきの浄土宗信者は『肉食をしようがしまいが、往生には関わりない(往生できる)』と主張しているが、そのようなことはありえない。

戒律を守らずに、どうしてきよらかな浄土に生まれることができようか」

と、肉食を許容する浄土宗の教えを厳しく批判しています。

またこの他にも、天台座主(天台宗のトップ)であった慈円(1155年~1225年)は、『愚管抄』の中で、

「法然を信じる人たちは、『魚や鳥を食っても阿弥陀仏は少しもお咎めにならない』と盛んに主張している」という現状に触れ、それに対して批判的な理解をしています。

また、南北朝時代ごろの『愚案記』という天台宗の文献では、「近ごろの念仏者は、魚や鳥の肉を持ち帰ってふるまい、皆で楽しんでいる」と厳しく批判しています。

当時の上級階級が、やはり通念や理想としては肉食を明確に禁止していたことが、これらの例から窺えますね。

鎌倉時代に法然らが新たに肉食についての新たな教えを示した一方で、肉食の否定や、肉食をする人を蔑視するという考え方も、古代から連綿と続いていたといえましょう。

このように、新宗派における「肉食許容」はエポックメイキングだったわけですが、『興福寺奏状』の主張に顕著であるように、「ではもう肉食解禁・肉食公認だ」と、一気に変わったわけではありません。

否定視する宗派(特に旧仏教側の宗派)と、許容する新宗派(浄土宗・浄土真宗・時宗など)が両方併存するという状況が生まれていたのです。

さらにややこしいのが、許容する側の浄土宗や浄土真宗などにおいても、弾圧をはじめとする周囲の状況に合わせて肉食を否定視する立場を取ることもあったことです。

また、禁止する側の宗派の中でも、現実には隠れて肉食をする僧侶も、依然として少なからずいました。

すなわち当時の日本では、肉食をめぐって、考え方として許容派・否定派に分かれている中で、実態としては禁止する人・隠れて食べる人などがいるという、なんとも入り混じった状況だったのです。

室町時代・江戸時代

その後の時代にも、こういう状況が続きます。

「旧仏教側の中でも、現実には隠れて肉食をする僧侶も変わらずいた」という例を、少しご紹介しましょう。

室町期・江戸期の資料には、僧侶が肉食をしていたことを示す例が散見します。

当時の記録を見ると、例えば応永23年(1416)に、相国寺(京都五山で有名な禅宗のお寺)の僧侶数名が、肉食をしていたために捕まり、遠流されたことが分かります。

禅宗は、宗派のスタンスとして肉食を禁止しているので、それに違反する僧侶を厳しく取り締まったのですね。

「浄土宗・浄土真宗・時宗↔旧仏教」などのように、そもそも肉食を許容するのか禁止するのかが宗派によって分かれていたことは縷々お話してきた通りです。

それだけではなく、「肉食を禁止する宗派の中でも、それをちゃんと守るか守らないかが人によって分かれる」という状況が、鎌倉時代以降も続いていたことが、この例から分かりますね。

いずれにしても、総じて日本仏教界が一致していないという、いびつな状況だといえましょう。

明治時代

ここまで見てきたように、鎌倉時代以降、日本仏教界において、肉食をどう位置付けるかが定まっていない中、明治時代にまた一つの転換が起こります。

国家が公式に肉食を許可したのです。

明治政府は肉食禁止令を解除し、国民に肉食を許可しました。

さらに政府は、明治5年(1872)4月25日の「太政官布告」(法令)で、「僧侶の肉食・妻帯・蓄髪等、勝手たるべし」と、僧侶も肉を食べて良いことを明確に許可しました。

政府がこういう政策を取ったのはなぜかといえば、西洋との兼ね合いというのが大きな理由です。

すなわち、欧米との対外外交において、公式の会食で出される西洋料理を食べるために、国民全体に肉食を許可するのは、明治政府にとって不可欠の選択だったのです。

こうして、肉食を禁止していた側の宗派も肉食を許すようになり、隠れて食べていた僧侶たちは堂々と食べることができるようになりました。

また肉食忌避をきちんと守っていた僧侶たちも、これを機に肉を食べるようになりました。

その結果、「お坊さんも公然と肉を食べる」という、今の日本仏教の状況が出来上がったのです。

ここまでの内容をまとめておきましょう。

◎室町時代・江戸時代には、仏教界の中で、肉食を許す立場と、禁止する立場が併存していた。

また、それ以前の時代と同様に、禁止されていた宗派でも、こっそり肉を食べる者もいた。

◎その後、明治時代の「太政官布告」により、肉食が公認された。

その結果、禁止されていた宗派の僧侶たちも肉を食べるようになった。

◎「ほぼすべての僧侶が堂々と肉を食べる」という現在の日本仏教のありようは、このような過程を経てできあがったのである。

最後に

ここまで、「仏教と肉食」の歴史を辿ってきました。

肉食の許容・否定をめぐって色々な考え方がありましたし、そこに狩猟・漁労という問題も関わり、時代ごとに種々の展開があり、複雑でしたね。

また本記事では、最近の研究を踏まえ、通史の形にまとめましたが、「仏教と肉食」の歴史についてはまだよく分かっていないこともたくさんあります。

今後、さらに研究を進めるべき分野だといえます。

従来、「なぜ僧侶が肉を食べても良いのか?」ということについて、明治時代の「僧侶も勝手にしてよい」という法令に注目して説明されることが多かったように思います。

現にそういうまとめサイトなどを見かけることがありますし、そういう説明の仕方をする僧侶や識者の方と出会うこともよくありました。

しかし、本記事でインド・中国・古代日本まで遡り、平安・鎌倉時代などを詳しく見てきたように、本当はもっと複雑なんですね。

たしかに、明治時代の法令は、「公式に肉食を許す」という点で確かに重要な意味を持ちます。

しかし、そのはるか前から、隠れて肉食を行う僧侶が日本には(そして中国にも)多くいますし、明確に肉食を許容する鎌倉時代の新宗派などもあります。

また、もっと遡れば「三種の浄肉説」もあるわけです。

そのため、色々な素地があったうえで、明治時代にダメ押しが行われたと見るべきだと思います。

一つのことだけに原因を見るのではなく、多様な背景を見ようとするとややこしいのですが、こういう色々な要素が出てくることが、歴史・思想史の醍醐味です。

「仏教と肉食」というテーマ一つ取っても、色々な要素が複雑に絡み合って今があるということですね。

そこにぜひ、面白さ、ワクワク感、壮大さを感じていただければ嬉しいです。

参考文献とお勧めの書籍

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎道端良秀『中国仏教と肉食禁止の問題』(『大谷学報』46‐2号、1966年)。

◎原田信男「中世における殺生観の展開」(『国立歴史民俗博物館研究報告』61号、1995年)。

◎石川力山「近世仏教における肉食妻帯論」(大隅和雄編『中世の仏教と社会』、吉川弘文館、2000年)。

◎平雅行「日本の肉食慣行と肉食禁忌」(脇田晴子・アンヌブッシィ編『アイデンティティ・周縁・媒介』、吉川弘文館、2000年)。

◎笹田教彰「殺生禁断と肉食」(『文学部論集』86号、2002年)。

◎原田信男『歴史のなかの米と肉 食物と天皇・差別』(平凡社ライブラリー541、平凡社、2005年)。

◎原田信男『日本人はなにを食べてきたか』(角川ソフィア文庫 I 109-1、角川学芸出版、2010年)。

◎中村生雄『肉食妻帯考 日本仏教の発生』(青土社、2011年)。

◎原田信男『神と肉』(平凡社新書 730、平凡社、2014年)。

◎原田信男「肉食の始原と否定・肯定の論理」(『現代と親鸞』48号、2023年)。

◎原田信男『日本料理史』(講談社学術文庫 2828、講談社、2024年)。

【お勧めの書籍】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。

◎原田信男『歴史のなかの米と肉 食物と天皇・差別』(平凡社ライブラリー541、平凡社、2005年)

著者の原田信男先生は、国士舘大学21世紀アジア学部教授で、日本生活文化史がご専門です。

この書では、日本人が米や肉に対してどのように考えてきたのか、肉食をタブーとする意識が歴史的にどのように形成されてきたのかについて、古代まで遡って、詳細に考察しておられます。

少し長めで、記述が難しいところもありますが、初学者にも分かりやすく書かれているので、あまり知識のない方も、読み通せると思います。

これ一冊を読むだけで、日本人と肉食の関わりが、古代から現代まで通して、詳しく学ぶことができます。

しっかり学びたい方に、お勧めの本です。

また、原田信男先生は、この他にも、

『日本人はなにを食べてきたか』(角川ソフィア文庫 I 109-1、角川学芸出版、2010年)、

『神と肉』(平凡社新書 730、平凡社、2014年)、

『日本料理史』(講談社学術文庫 2828、講談社、2024年)

など、日本人の食生活・食文化を解き明かす、興味深い書を多く出されています。

広く日本人の食文化を学びたいという方には、こちらも大変有用です。

関心のある方は、ぜひ手に取ってみていただければと思います。

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!

コメント