こんにちは!

本記事をご覧いただき、ありがとうございます!

私は以前、別の記事で、中世では仏像がどのように信仰されていたかを解説しました。

その記事はこちらです↓

「生身信仰」や、「優填王造像譚」などについてお話した記事ですね。

今回はその第二弾です。

「仏像を生きた存在として崇める信仰」(生身信仰)がどのようなものだったのかを、もう少し掘り下げていきたいと思います。

そのために、仏像が人々に働きかけ、利益をもたらしたという具体的な話をいくつかご紹介していきます。

仏像が生きているといっても、どのようにはたらくかは仏像それぞれです。

色々なお話に触れることで、「生身ってこういうことか」とさらに納得できるはずです。

そして何よりも仏像関係の話は、シンプルに面白いです。

「仏像がこんなに動くの?こんなことまでするの?」とワクワクさせられます。

もちろん、本記事を最後まで読んでいただければ、最終的には知識や教養を得て、自分の世界を広げることができます。

でも、一旦そんな小難しいことは抜きにして、単純に日本昔話を楽しむように肩肘張らずに読んでいただければと思います。

地蔵の像が田植えをする話

まず御紹介したいのが、平安時代後半に成立した『宝物集』などにおさめられる、「地蔵の像が田植えをする話」です。

『宝物集』とは、仏教説話集の一つ。

仏教説話集とは、仏教に関する様々な物語を集めて、仏教の教えを平易に説く作品群です。

平康頼作とされますが、1・2・3・7巻本など、さまざまな伝本があって、作者を1人に限定することはできません。

だいたい、1177年~1181年頃の成立かとされています。

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200019039

「地蔵の像が田植えをする話」は、『宝物集』の巻四におさめられています。

内容は以下の通りです。

西坂本(比叡山の西側のふもと)に、とある老女が住んでいました。

この老女は、6寸ほど(約18㎝)の小さな地蔵の像を作り、お米を欠かさずお供えして、大切に祀っていました。

しばらく年月が経ったある日のこと。

この老女は、二反の大きさの田んぼを持っていて、毎年その子どもが田植えをし、米を収穫していました。

しかしその年は、なぜか子どもが働いてくれませんでした。

困った老女は嘆いて、こう言いました。

「ああどうしようか。

こんなとき、日ごろ祀っているお地蔵さまがもし人であったなら、代わりに田植えをしてくれて、この困った状況を救ってくれるだろうに…」と。

こうして嘆きながら寝た次の日のこと。

往来の人の中から、こんな声が聞こえてきました。

「昨日まで手も触れていなかった田んぼを、一晩のうちに田植えしてしまったのだな。

すごいことだ」と。

これを聞いた老女は、「ひょっとして私の田んぼのことか?」と驚き、急ぎ自分の田んぼを見に行きました。

すると、なんと老女の田んぼが、すべてきれいに田植えされていたのです。

驚いた老女がよくよく近づいて見ると、何やら鼠の足跡のようなものがたくさんありました。

「もしかして私の地蔵さまの像がしてくださったのではないか」と思い、家に帰って見てみると、案の定、地蔵の像の足には泥が付いていたのでした。

これと細かい内容は違いますが、「地蔵の像が田植えを手伝う」という同構造の話は、『地蔵菩薩霊験記』『地蔵直談鈔』などの、他の説話集などにも収められています。

また「像が田植えをする」という話は、現代の私たちにもなじみ深い『日本昔話』にもありますよね。

みなさまも、子供の頃に読んだことがあるのではないでしょうか。

(ちなみに私は、小学生低学年の頃に、マンガで読みましたし、雨の日に教室でアニメが上映されていたのを覚えています。)

Wikimedia Commonsよりhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9C%B0%E8%94%B5%E8%8F%A9%E8%96%A9%E7%AB%8B%E5%83%8F-Jiz%C5%8D_Bosatsu_MET_DT352187.jpg?uselang=ja

いずれにしても、このお話には、地蔵の像が現実に、積極的に行動して、人を助けるということが明確に示されています。

夜に小さなお地蔵さまが家を抜け出して、こっそりと田植えをしているシーンが目に浮かび、大変印象深いお話です。

仏像が身代わりになって信者を助ける話

次に御紹介したいのが、『今昔物語集』巻6第14話に出る「仏像が身代わりになって信者を助ける話」です。

『今昔物語集』とは、さきほど御紹介した仏教説話集の一つです。

1000話以上をおさめる、日本最大規模の仏教説話集であり、海外でも大変有名です。

『宝物集』と同様に、年代がはっきりしないのですが、だいたい平安時代末期頃と考えられています。

【出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200019196】

では、お話を見ていきましょう。

昔、中国の東北部の幽州に、張亮という人がいました。

張亮は仏法を貴び、深く信じていました。

張亮は以前、あるお寺で、自分の身長とちょうど同じ大きさの仏像を見つけたことがありました。

それ以来張亮は、「これも何かの縁だ」と思い、厚く供養していたのです。

そんなある日、張亮がいつものようにそのお寺に参拝して、仏像の前で祈っていたときのことです。

突如、雷鳴がとどろきました。

大変驚き、また命の危険を感じて恐れた張亮は、目の前の仏像に対して、

「どうか守ってください…!」

と、必死で祈りました。

まさにその時、雷がお寺を直撃し、寺の柱を震わせたのです。

その衝撃によって、柱が崩れ、張亮と一緒に来ていた従者はあえなく命を落としてしまいました。

張亮の額にも、崩れた柱が直撃してきました。

しかし、なぜかまったく痛みはなかったのです。

被害が収まった後に、人を呼んで見せると、張亮の額の木が当たったところには赤い傷跡ができていました。

しかし柱が直撃したのに、小さな傷跡だけで済み、相変わらず痛みもありません。

張亮がふと仏像のもとに行き、仏像を見たところ、なんと張亮の傷跡と同じところに大きな傷ができていたのです。

これを見た張亮は、「私の命の危機を救うために、この仏さまが身代わりになってくださったのだ」と思い、言いようもなく深く心打たれました。

その寺の多くの僧たちもこれを知り、大変心を動かされたのでした。

張亮は家に帰り、その日の出来事を多くの人に語って、ますます仏を信じるようになりました。

張亮の話を聞いた幽州の人はみな「大変尊いことだ」と思い、皆そのお寺に参り、仏像の額の傷を見て、深く信心を起こし、礼拝して敬ったのでした。

以上のようなお話です。

まさに、仏像が張亮の身代わりとなってくれたのです。

この話では、仏像が実際に動いたかどうかは明確ではありません。

しかし額に傷があることから、張亮の代わりに柱の直撃を受けてくれたことは間違いありません。

余談ですが、私としては、仏像がどのようにして張亮の身代わりとなったのかがとても気になります。

柱が堕ちてくる瞬間、張亮と瞬間的に入れ替わったのでしょうか。

もしくは、瞬時に張亮のもとに行き、またすぐもとの場所に戻ったのでしょうか。

もしくは、もとの場所のまま、不思議な力で、張亮の傷を自分に移し替えたのでしょうか。

仏像の霊験(人の祈りに応じて、仏が与える不可思議な力や利益)だけではなく、そういうところにも色々と想像を掻き立てられる、興味深いお話です。

阿弥陀三尊の絵像(絵画)が信者を浄土に導く話

最後に、伝戒珠『往生浄土伝』におさめられる、「阿弥陀三尊の絵像(絵画)が信者を浄土に導く話」です。

伝戒珠『往生浄土伝』とは、平安時代後半に、戒珠(985年~1077年)という中国のお坊さんの名を借りて作られた、往生伝(往生を遂げた者の伝記を集めたもの)です。

「伝」というのは、「戒珠が撰述したと伝えられている」ということです。

ちなみに、伝戒珠『往生浄土伝』のような、(本当は違うのに)勝手に人の名を借りて作られた文献のことを、仮託文献や偽撰などともいいます。

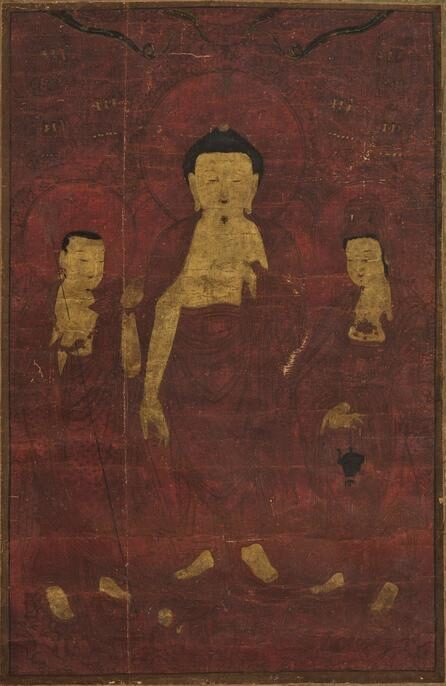

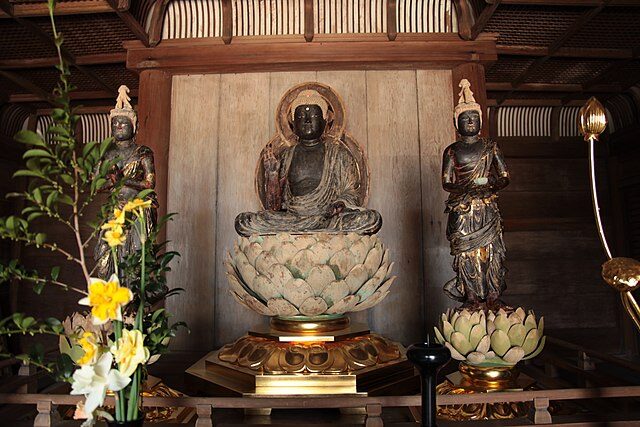

お話に入る前に、前提知識として、簡単に阿弥陀三尊の説明をしておきましょう。

阿弥陀三尊とは、阿弥陀仏と、観音菩薩・勢至菩薩のこと。

阿弥陀仏の浄土(極楽浄土・西方浄土)に往生する(生まれかわる)ことを目指す浄土教で、最も崇拝すべき仏・菩薩です。

この3つの聖なる存在は、浄土教の歴史の中で、三尊としてまとまって信仰されるようになりました

現に、絵画や像なども、こうした三尊の形式で制作することがよく行われました。

美術館などで、阿弥陀三尊像を目にした方も多いのではないでしょうか。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

ちなみに、今回の「阿弥陀三尊の絵像が信者を浄土に導く話」は、さきに触れた別記事でも少し触れたことがあります。

しかし、その際はあまり詳しく紹介できませんでした。

またこれは個人的にすごく印象深いお話で、ぜひ皆様に深く知っていただきたいと思っているので、今回も取り上げ、詳しくご紹介することにしました。

前置きが長くなりましたが、お話の内容を見ていきましょう。

次のような内容です。

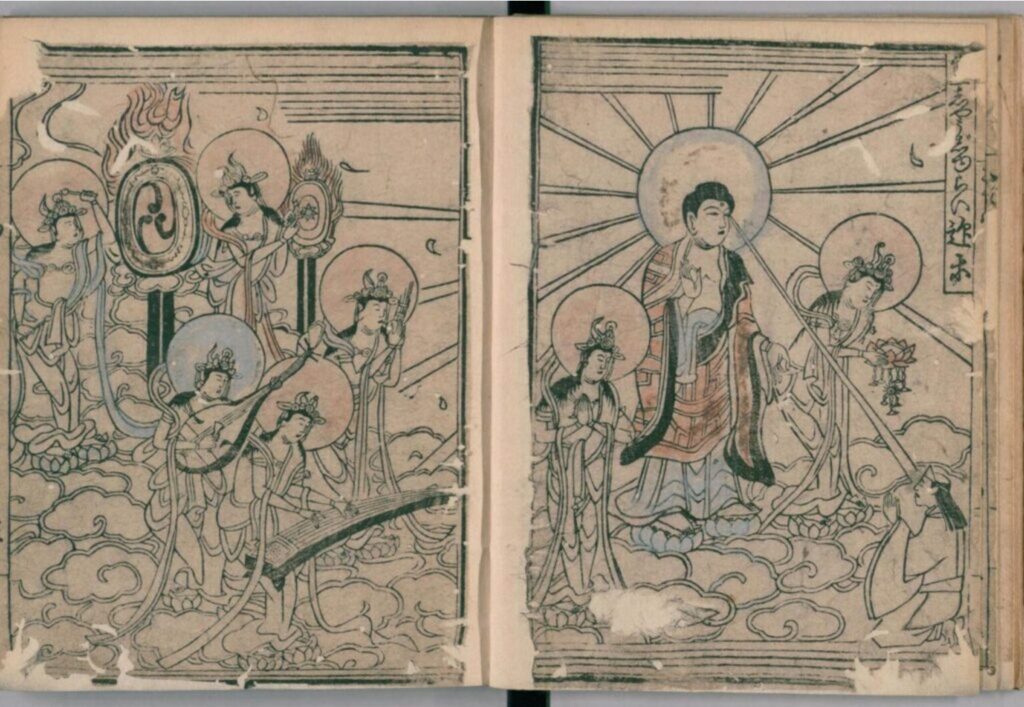

中国の唐の時代(618年~907年)に、道誾という、あるお坊さんがいました。

道誾は、極楽浄土に生まれたいと思っていて、阿弥陀三尊のすがたを描き、毎日その絵像に礼拝をしていたのです。

そうした道誾に、ある日不思議なことが起こります。

その画像が真の阿弥陀三尊そのものに変わって動き出し、こう道誾に告げたのです。

「そなたは私たちの姿を画像に描き、礼拝している。

我々はそなたの信仰に応えて、そなたが命を終えるとき、必ず迎えに来よう」と。

こうした、道誾の描いた絵像が動き出し、「臨終には必ず迎えに来る」と約束するという不思議な体験は、その後にも何度も起こりました。

そして迎えた臨終の日。

道誾の目の前には、約束通り、絵像から動き出した阿弥陀三尊が現れます。

そして空中を覆い、「そなたはこれまでたくさんの修行を行ってきた」と道誾を讃えたのです。

それを見た道誾は、「ああ私は往生できるのだ」と深く安堵し、安らかに命を終えたのでした。

この話を聞いた人々は、道誾にならい、こぞって西方浄土や阿弥陀仏の絵を画き、それに祈りを捧げて、道誾同様に多くの人々が往生を遂げたのでした。

このお話も、さきにお話しした『宝物集』や『今昔物語集』と同様に、仏像の利益を示すものです。

ただし『宝物集』や『今昔物語集』では彫刻して作ったお像のお話だったのに対して、伝戒珠『往生浄土伝』では、絵画に描かれた像(絵像)のお話です。

こういうところからも、一口に仏像の利益や霊験といっても、色々な場合があることが分かりますね。

いうなれば、エピソードの豊かさ。

これも、古代・中世における、仏像を生身と見なす信仰の興味深い点だと思います。

【源信『極楽物語』,鶴屋喜右衛門,寛文8 [1668]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2533799 (参照 2025-01-15)】

最後に

今回は、古代・中世の生身信仰が具体的にどういうものかを知っていただきたく、いくつかのお話を実際にお示ししました。

内容は多岐にわたりますが、重要なのは、どの話でも、(彫刻像であれ絵像であれ、)仏像が現実のこの世界で生き生きと動き、人々を救っているということです。

今の私たちは良かれあしかれ、こういうお話を、単なる昔話や、荒唐無稽なおとぎ話として片づけてしまうところがあります。

しかしその視点だけだと、大事なものが見えなくなる恐れがあると思います。

例えばお寺に観光に行き、昔造られた仏像を見た時、「生身信仰」という背景を知らないと、単に「ああ仏像があるな」と思うだけで終わってしまうでしょう。

一方で、「この仏像が造られた当時には、生身信仰という世界観があった」ということを知っていると、

「作り手はどのような思いでこれを造ったのだろうか。

数千年前、数百年前の人たちは、この場所でこの仏像に向かい、何を思い、何を願ったのだろうか」

などなど、自然とこういうところにも思いが向くのではないでしょうか。

あるお寺で仏像を見るという、同じ経験をするにしても、単に「ああ仏像があるな、奇麗だな」と思うだけの前者よりも、色々なことを連想する後者のほうが、得られるものは大きいと思います。

この記事を通して、皆さまが今後、

「仏像の見方が変わった!

仏像を見るのがいっそう楽しくなった!」

と感じていただけたら、これほど嬉しいことはありません。

参考文献とお勧めの書籍

本記事の内容に関する参考文献を挙げておきます。

本記事の執筆に当たって、大変参考にさせていただきました。

学恩に心より感謝いたします。

【参考文献一覧】(年代順)

◎小泉弘・山田昭全校注『宝物集 閑居友 比良山古人霊託』(新日本古典文学大系40、岩波書店、1993年)。

◎馬淵和夫・国東文麿・稲垣泰一校注・訳『今昔物語集』1~4(新編日本古典文学全集㉟~㊳、小学館、1999年~2002年)。

◎阿部泰郎「生身と流血─中世縁起・説話における仏の身体」(『研究発表と座談会 仏教美術における身体観と身体表現』、仏教美術研究上野記念財団助成研究会報告書29、2002年)。

◎谷口広樹『今昔物語集』(ビギナーズ・クラシックス 日本の古典、角川ソフィア文庫97、角川書店、2002年)。

◎生駒哲郎「中世の生身信仰と仏像の霊性」(中尾尭『中世の寺院体制と社会』、吉川弘文館、2002年)。

◎国文学研究資料館編、阿部泰郎・山崎誠編集責任『真福寺善本叢刊』「伝記験記集」(第二期六、史伝部二、臨川書店、2004年)。

◎佐藤弘夫『起請文の精神史 中世世界の神と仏』(講談社選書メチエ360、講談社、2006年)。

◎長岡龍作『日本の仏像 飛鳥・白鳳・天平の祈りと美』(中公新書1998、中央公論新社、2009年)。

◎奥健夫編『清凉寺釈迦如来像』(日本の美術513、至文堂、2009年)。

◎吉原浩人「霊像の生身表現の淵源とその展開―優塡王思慕像の東遷伝承と善光寺縁起・絵伝―」(徳田和夫編『中世の寺社縁起と参詣』、中世文学と隣接諸学8、 竹林舎、2013年)。

◎鴨長明著、浅見和彦・伊東玉美訳注『発心集 現代語訳付き』上下(角川文庫18477・18478、KADOKAWA、2014年)。

◎杉﨑貴英「研究書誌 中世の生身仏/霊験仏信仰とその周辺」(『日本文化史研究』49、2018年)。

◎奥健夫『仏教彫像の制作と受容―平安時代を中心に―』(中央公論美術出版、2019年)。

◎佐藤弘夫『アマテラスの変貌 中世神仏交渉史の視座』(法蔵館文庫[さ2-1]、法藏館、2020年)。◎小峯和明監修『図説 神さま仏さまの教えの物語 今昔物語集』(青春文庫、青春出版社、2020年)。

◎大岡玲訳『今昔物語集』(光文社古典新訳文庫[KAン2-1]、光文社、2021年)。

【お勧めの本】

では上記の参考文献のうち、「もっと深く学びたい!」という方のために、入手しやすく、かつ読みやすいおススメの書籍をピックアップして御紹介したいと思います。

本記事で取り上げたような、古代・中世の実際のお話を学ぶためには、原典に触れるのが一番です。

原文は古文ですので、難解ですが、質の高い現代語訳がいくつか出されていますので、ご紹介します。

①『今昔物語集』関連

本記事で取り上げた『今昔物語集』の原文や現代語訳が手軽に読める書は以下の通りです。

◆全訳

馬淵和夫・国東文麿・稲垣泰一校注・訳『今昔物語集』1~4(新編日本古典文学全集㉟~㊳、小学館、1999年~2002年)

『今昔物語集』の全訳です。

『今昔物語集』はかなりの大著なので、全訳なのがすごいですね。

また、原文を載せて、その下に現代語訳を載せていますので、対照させながら読むことができます。

註や出典一覧などが詳しいのも魅力的です。

しかし、現在は入手しにくくなっています…。

全四巻のうち、後半の二冊しか入手できません。

そのため、抄訳ですが、下記の本がお勧めです。

◆抄訳

谷口広樹『今昔物語集』(ビギナーズ・クラシックス 日本の古典、角川ソフィア文庫97、角川書店、2002年)

大岡玲訳『今昔物語集』(光文社古典新訳文庫[KAン2-1]、光文社、2021年)

この二つがお勧めです。

いずれも抄訳ですが、文庫本で読みやすいです。

手軽に現代語訳に触れることができます。

◆解説書

最近出た、『今昔物語集』についての解説書が出ましたので、合わせて紹介しておきます。

小峯和明監修『図説 神さま仏さまの教えの物語 今昔物語集』(青春文庫、青春出版社、2020年)

この書は現代語訳というわけではないのですが、各話のエッセンスを、写真や図版を使ってわかりやすく紹介しています。

読んでいて飽きない、とても楽しい作りとなっています。

現代語訳に合わせて、ぜひ見てみていただければと思います。

②『宝物集』の原文が読める書(注あり・訳なし)

本記事で取り上げた『宝物集』の原文が読める書は以下の通りです。

小泉弘・山田昭全校注『宝物集 閑居友 比良山古人霊託』(新日本古典文学大系40、岩波書店、1993年)です。

お勧めはこれです(というか『宝物集』関連の本があまりない現状では、これ一択といえますね)。

訳はないですが、詳細な注が付いています。

中級レベルといったところでしょうか。

しかし、これは現在大変入手しにくくなっています。

再版やオンデマンド版に期待しています…。

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!

コメント