こんにちは!

学問ボウズです。

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

お寺で法務をさせていただいていると、よくこういうことを聞かれることがあります。

よく「故人は浄土(極楽浄土)に往生して、今そこにいらっしゃる」とお坊さんのお話で聞くけど、浄土にいる人はどうしているのですか?

浄土にいるということは、この世界にいる私達とは、もう遠い存在になってしまったのですよね?

というようなお尋ねです。

このように、「この世界の私たちと、往生した方とは、もう離れ離れなのか?それともまだ何らかの関係性にあるのか?」という疑問を持たれる方は多いのではないでしょうか。

先に本記事の結論を申し上げると、この「もう離れ離れなのか?」という問いに関する答えは、「ノー」です。

なぜなら、浄土教においては、「一蓮托生」や「還相回向(還相)」などの教えがあり、人々の間で昔からずっと信仰されてきたからです。

(もう耳タコだと思いますが、)浄土教とは、阿弥陀仏の浄土に往き生まれ変わる(往生する)ことを説く、仏教の一派です。

後に詳しくお話ししますが、「一蓮托生」とは、故人と浄土でまた再会できるということ。

同じような意味の語として、「俱会一処」というのもあります。

「還相回向」とは、故人が浄土から還ってきてくれること。

つまり、「浄土に往ったから縁が切れてしまう」わけではなく、「往った場所が浄土であるからこそ、縁は続く」ということなのです。

ですから、浄土宗や浄土真宗のお坊さんたちは、法話で、

「お浄土にいる方とはまだちゃんと繋がっています。

だからお浄土に思いを向けてお念仏してくださいね」

とお話することが多いのです。

こういった法話をお聞きになった方も、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、「一蓮托生や還相回向について、もう少し深く知りたい!」と思っても、今の日本ではなかなかその機会がありません。

残念ながら、教理についてあまり詳しく分かっておられないお坊さんもいらっしゃいますので、「詳しく教えて!」と言っても、「うーん」となってしまう場合が少なくありません。

私個人の感覚で言えば、故人と残された私たちの関係を表す「一蓮托生」「還相回向」は、浄土教における最も重要な教えの一つだと思っています。

ぜひ、もっと多くの人たちに深く知っていただきたいと思います。

そこで本記事では、「一蓮托生」「還相回向」について、学問的に詳しく、かつ分かりやすく述べていきたいと思います。

浄土にいる方は今どうしているのか?、

「一蓮托生」「還相回向」とは何なのか?、

浄土にいる故人と、この世界に残された者との繋がりとはいったいどういうものなのか?

ということについて、いくつかの観点から説明していきます。

ただし、「一蓮托生」「還相回向」などをどう解釈するかについては、今の日本における、浄土教の二大流派の浄土宗と浄土真宗で、少し異なっています。

浄土宗は法然(1133年~1212年)が開いた宗派、浄土真宗は親鸞(1173年~1263年)が開いた宗派ですね。

この違いをとやかく言うとややこしくなり、読んでいただいている皆様に混乱を招く恐れがあります。

また、何よりこれは最近の学会でも議論になっている、デリケートな問題でもあります。

なので、今回は浄土宗の解釈をメインでお話していきます。

浄土真宗の解釈や、浄土宗と浄土真宗の教えの違いについては、別の記事でまとめています↓

ぜひ合わせてご覧いただければ幸いです!

では早速やっていきましょう!

往生した故人は今どうしているのか?

まず、往生した故人はどうしているのかについて見ていきましょう。

浄土教では、往生すると阿弥陀仏のもとで修行するという考え方をします。

そもそも仏教とは、仏になる教えです。

仏になることを成仏といいます。

浄土教も仏教の一派なのですから、当然成仏を目指します。

ただし、この世界ではなかなか修行を完成させ、仏になることができません。

今私たちが住む世界(簡単にいえばこの世)を「娑婆世界」と言いますが、この「娑婆世界」にはお釈迦様が亡くなって以降、仏はいません。

なので、修行の導き手もおらず、また誘惑も多く、とうてい修行を全うすることはできないのです。

だからこそ浄土教では、まず浄土に往生して、阿弥陀仏の導きを受けて、そこで修行を完成させようとするのです。

成仏という最終的なゴールまでに、一旦「浄土に往生する」という経由地を設けるようなイメージです。

さきほど私は、「往生した故人は、阿弥陀仏のもとで修行している」と言いました。

「修行」と聞くと、「何かきつそうやな。そんなきついことをやらないけないのか」と思われる方もいるでしょう。

しかし忘れてはいけないポイントは、往生した後にする修行とは「阿弥陀仏に導かれて行うものだ」ということです。

つまり、最高の導き手から直々に教えてもらえる状況だということです。

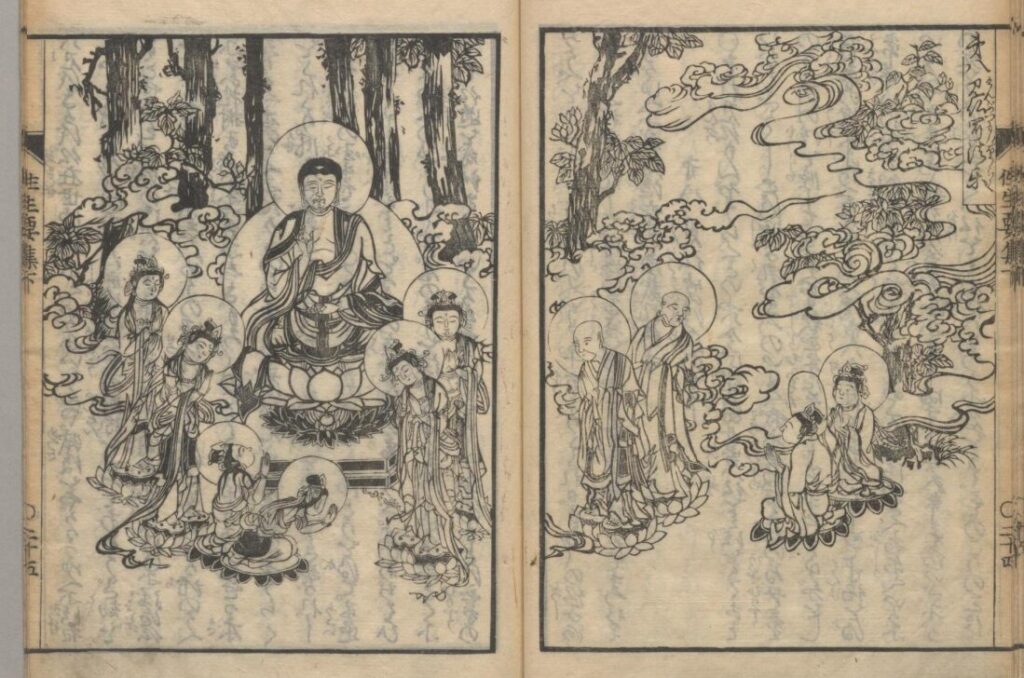

【源信 著『往生要集 : 和字・絵入』巻之下,風月堂等,明16.10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12607620 (参照 2024-09-10)】

また、浄土は極めて修行しやすい環境です。

例えば、鳥のさえずりや波の音などの自然の音は、妙なる仏法(仏の教え)を伝える説法です。

卑近な例にはなりますが、分かりやすく勉強に例えるならば、浄土で修行するというのは「最高の環境で、最高の先生に手取り足取り、誠心誠意教えてもらいながら勉強している状態」といえます。

そのため、修行といっても、決して苦しいものではありません。

仏に一歩一歩近づいている喜びを感じながら、任運に、おのずから進むものなのです。

このように浄土教では、古来、「浄土にいる故人は苦しいことをしているわけではなく、日々安らかに修行を進めている」と理解してきたのです。

本節の内容をまとめると、次のようになります。

◎浄土に往生した故人は、そこで修行を行い、仏になる。

◎修行といっても、厳しいものではない。

阿弥陀仏に直々に導かれながら、安らかに修行が進むのである。

故人と生者の関係性❶ ―「一蓮托生」「俱会一処」の教え―

往生した後の故人はどうしているのかを確認しましたので、ようやく本題の「故人と、この世に残された私達との関係」を表す、「一蓮托生」「還相回向」の解説に移りましょう。

まず、「一蓮托生」から説明していきます。

さきに少し触れたように、「一蓮托生」とは、簡単にいえば「浄土で故人とまた再会できる」という意味です。

もう少し詳しくいうと、「一蓮托生」とは、「一つの蓮の上に生を託す」、つまり「同じ一つの蓮の上に生を受ける」ということです。

なぜ「蓮」かというと、浄土に往生した者は、みんなまず蓮の上に生まれるからですね。

この「一蓮托生」の教えがあるからこそ、「私も死後、すでに浄土にいる故人と同じ蓮に生まれて、そこで再会したい」という信仰が、中国や日本で大いに広まってきました。

「一蓮托生」という四字の用語が使われるようになったのが正確にいつかというのは、よく分かっていません。

しかし、「先立つ者と同じ蓮に生まれて再会する」という考え方は、昔からずっと人々の間に浸透してきたのです。

例えば、浄土宗の開祖法然は、こういう和歌を残しています。

「露の身は ここかしこにて 消えぬとも 心は同じ 花の台ぞ」。

これは「はかない露のようなこの身が、こちらやあちらや、どこで亡くなってしまったとしても、同じ蓮台(蓮の花の台座)の上で、きっとお会いできることでしょう」という意味の和歌です。

こういう、浄土できっと再会できるとする考え方を、法然が明確に示しているのです。

また、法然以外にも、古代・中世(はては現代に至るまで、)「一蓮托生」の教えを大事にした人々は多くいます。

例えば、有名な紫式部『源氏物語』(平安中期頃)にも関連する記述が見えます。

女三宮(光源氏の年齢の離れた正妻)が出家し、それを残念に感じた光源氏が、尼となった彼女に送った歌には、

「はちす葉を おなじ台と 契りおきて 露のわかるる けふぞ悲しき」

とあります。

意訳すると、「来世では同じ蓮の花で会おうと約束したけれど、現世では露のように別れて、交わらなくなってしまった今日がとても悲しい」という内容の和歌です。

ここで光源氏が、(正確には書き手の紫式部が)「浄土の蓮の上で再会する」という、浄土教の教説を踏まえていることが分かります。

このように、「浄土の蓮の上で再会できる」という理解が、平安時代には貴族や僧侶などに浸透していたと言えましょう。

もう一例だけ紹介しておきましょう。

また、1363年に後光厳天皇の命により編纂された『新拾遺和歌集』(勅撰和歌集の1つ)には、

「たのむぞよ さきだつ人に 契りてし おなじ蓮の 花のなかばを」

という和歌が収められています。

意訳すると、「頼みとすることだよ 先立つ人と 契ったのだ 同じ蓮の 花の半ばで再会しようと」となります。

これも、先立つ人との一蓮托生を願う思いを詠んだ、見事な歌だといえましょう。

また、「一蓮托生」と同様の教えを示す言葉として、「俱会一処」というのもあります。

「一処」というのは「同じところ」という意味であり、浄土を指します。

「倶会」というのは、「倶に会う」ということです。

つまり「俱会一処」とは、「一蓮托生」と同様に、先に往生した方々が待つ浄土に、この私も往生してそこで再会するということです。

よくお墓に「俱会一処」と書かれていることがありますよね。

これは、「俱会一処」には今述べたような意味があるからです。

お墓には、遺族の再会を願う気持ちを表して、「俱会一処」という言葉を彫っているのですね。

お墓参りによく足を運んでいる方々には、「一蓮托生」よりも「俱会一処」のほうがなじみ深いかもしれません。

本節の内容をまとめておきます。

◎浄土教には、「一蓮托生」や「俱会一処」という教えがある。

これらは、故人と浄土でまた再会できることを表す教えである。

◎法然や紫式部など、過去の有名な人物も、この教えを重視して、縁のある者との死後の再会を信じ、願っていた。

故人と私の関係性➋ ―「還相回向」の教え―

では次に、「還相回向」の説明に移りましょう。

「還相回向」の「還相」とは、「浄土から還ること」です。

「回向」とは、「自分が行った善をめぐらして、他者のために差し向けること」、言い換えれば、「他者のために自らが力を尽くすこと」です。

つまり「還相回向」とは、浄土に往生した者が、再びこの苦しみの多い「娑婆世界」にかえってきて、人々を救い導くという意味なのです。

この「還相回向」の教えが何を意味するかというと、「往生したらそれっきりではない」ということです。

故人は、浄土という「娑婆世界」とは別の世界に往ってしまったとはいえ、故人と残された者たちは完全に切り離されてしまったわけではありません。

故人は修行しながら、菩薩さまとして、また修行を完成させた後は仏さまとして、この「娑婆世界」にかえってきてくれて、残された私たちを導いてくれるのです。

また、縁のある人たちだけではありません。

縁のない人でも、全ての人を漏れなく救おうとしてくださるのです。

なぜなら仏さまには、全てのものを平等に救おうという大いなる慈しみの心(慈悲)が具わっているからです。

菩薩さまとは、仏さまに今現在近づきつつある聖なる存在を指します。

仏さまに近づいているということは、仏さまのような慈悲を十分に具えつつあるということです。

つまり菩薩さまも、全ての人を我が子のように憐れみ、慈しんでくださる存在なのです。

ですから、もし故人がまだ修行途中の菩薩さまであったとしても、慈悲をそなえた大変尊い存在だといえます。

以上のように、「還相回向」とは、「故人が菩薩さまや仏さまとして還ってきて、その慈悲の力で迷い苦しむ人たち全てを導こうとしてくださる」という、浄土教における主要な教えなのです。

この「還相回向」という思想も、古来から連綿と伝わるものです。

現に、昔のお坊さまたちは、「還相回向」できることを念頭に置いて、人々を救うために往生を目指していました。

例えば、平安中期に『往生要集』(985年)を撰述して日本浄土教の礎を築いたことで有名な、恵心僧都源信(942~1017)がいます。

源信は『往生要集』で、

「往生すること」、

「仏の悟りを得ること」、

「仏として、他者を救いに娑婆世界へかえること」

を挙げています。

そして、この3つについて、「往生するのが花であり、悟りを得るのは果実であり、他者救済は本懐(本望)だ」と、植物に喩えているのです。

すなわち源信は、浄土からかえってきて他者を救済することを最重要事項と見なして、「この世界に戻り、人々を救える仏になるために、まず浄土に往生しよう」と願い、その願いに人生をかけたのです。

【Wikimedia Commonsより File:Genshin-gazo.jpg – Wikimedia Commons】

また法然も弟子たちに、「早く往生し、早く仏になって還ってきて、人々を救いたいと思いなさい」と、度々勧めています。

ここから、法然も「還相回向」を大変重視していたことが窺えます。

以上のような「還相回向」の教えは、現在でも、浄土宗や浄土真宗にしっかりと受け継がれています。

だからこそ、浄土宗や浄土真宗のお坊さまたちは、その法話(説法)の中で、

「故人はこちらの思いに応えて、菩薩さま、仏さまとして還ってきてくださいます。

ですから、お浄土や故人に思いを向けて、お念仏してくださいね」

と説いているのです。

皆さんも、これまでお寺で、お坊さんからこうしたお話をされた経験があるのではないでしょうか?

本節の内容をまとめておきます。

◎浄土教には、「還相回向(還相)」という教えがある。

これらは、故人が浄土から、仏や菩薩となってかえってきてくれることを表す教えである。

◎現に、源信や法然など、過去の人々は、縁のある人々を自ら救うために、すなわち還相回向をするために、浄土に往くことを願ったのである。

最後に ―現代に「一蓮托生」「還相回向」の教えを学ぶ意義―

今回は、浄土教の核となる教えである「一蓮托生」「還相回向」を取りあげ、この教えの内容について解説してきました。

今、浄土宗や浄土真宗のお坊さまたちの法話では、

「往生したらそれきりではありません。

故人とは離れ離れではありません」

と、はっきりと説いています。

それを聞いて、「本当に?何でそんなこと言えるの?いい加減に言ってるんじゃないの?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、本記事で深堀りしてきたように、それには古来から伝わる根拠があるのです。

とはいえ今回の記事を読んで、中には「そんなんあり得ない。昔の考えだ」と考える方もいるもしれません。

それが良い悪いということではありません。

人それぞれの世界観があって良いですし、実際に「そんなんあり得ない」という世界観を持つ人は現代において増えていると思われます。

しかし、今回詳しく学んできた「西方浄土にいる亡き方と、残された者にはまだ関係性がある」というのも、同じく一つの立派な世界観です。

違う宗教だと、また別の世界観になりますよね。

例えばイスラーム教でも死後の世界を説きます。

それは「川が流れていて(きれいな水をいつでも飲めて)、涼しい場所」と表現されるような「天国」です。

浄土教でいう西方浄土に当たるような世界ですね。

ただし、「そこに生まれた者には、純潔な配偶者が与えられ、二人で楽しむ」とも説かれていますので、そこには西方浄土との相違があるといえます。

はたまた、天国や浄土などの死後の別世界を一切想定せず、「別の場所には往かずに、この世界の草葉の陰で見守っている」と考える人もいますね。

宗教の教えというと近寄り難く感じますが、これらはあくまで世界観なのです。

となれば、どの世界観を選ぶかは、人それぞれあって良いでしょう。

大事なのは、他の世界観を嫌うのではなく、それぞれあってよいと認めることだと思います。

自分だけの世界観に固執せず、色んな世界観に触れることで、より広い視野で考えることができるようになります。

多様な価値観が生まれ、変動が起こっている現代社会において、広い視野を獲得できるというのは、大変意味あることだと思われます。

今回は、亡き方と残された者の関わりについて、浄土教の世界観を解説しました。

本記事が、皆さまの世界観が広がるきっかけになれたなら大変嬉しいです。

ちなみに、古代・中世には、実際に「還相回向」があったという、具体的なエピソードが多く流布していました。

人々は、教理だけではなく、このような具体的なお話や事例があったからこそ、故人が「還相回向」してくれることや、自分も死後に「還相回向」できることを深く信じ、それを祈ったのです。

こうした具体的なエピソードも大変興味深いです。

これについては別記事で紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください!

記事はこちらです↓

参考文献とお勧めの本

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎渡邊了生「親鸞の思想にみる「倶会一処」の理解」(『印度學佛教學研究』47-2、1999年)。

◎渡邊了生「「倶会一処」の浄土観と親鸞の弥陀身土思想」(『眞宗學』99・100、1999年)。

◎林田康順「法然上人における俱会一処への視座—親鸞聖人との対比を通じて—」(石上善應教授古稀記念論文集『仏教文化の基調と展開』2、山喜房仏書林、2001年)。

◎細田季男「「おなじ蓮に」考」(『比較文化論叢 札幌大学文化学部紀要』11、2003年)。

◎渡邊了生「曇鸞が説示する「願生往生」の構造とその思想基軸 親鸞が語る「無生の生」義の意趣とは(その1)」(『岐阜聖徳学園大学仏教文化研究所紀要』14、2014年)。

◎浄土宗総合研究所編『浄土宗の「浄土三部経」理解 法然上人と親鸞聖人の相違をめぐって』(浄土宗、2014年)。

◎平間尚子「法然上人絵伝研究 『国華本』「此界一人念仏名」考」(『国文学試論』24、2015年)。

◎渡邊了生「曇鸞が説示する「願生往生」の構造とその思想基軸 : 親鸞が語る「無生の生」義の意趣とは(その2)」(『岐阜聖徳学園大学仏教文化研究所紀要』15、2015年)。

◎梯信暁『お迎えの信仰 往生伝を読む』(法藏館、2020年)。

◎小谷信千代『法然・親鸞にいたる浄土教思想 利他行としての往生』(法藏館、2022年)。

◎林田康順監修『図説 ここが知りたかった!法然と極楽浄土』(青春出版社、2024年)。

【お勧めの本】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。

まず、林田康順監修『図説 ここが知りたかった!法然と極楽浄土』(青春出版社、2024年)です。

林田康順先生が監修された入門書です。

法然の教えや極楽浄土について、絵・地図・表などの様々な見やすい資料を用いながら、説明して下さっています。

一蓮托生や還相回向に特化した本ではないのですが、法然の教えや極楽浄土について全体的に学べる、とてもお勧めの本です。

次に、小谷信千代『法然・親鸞にいたる浄土教思想 利他行としての往生』(法藏館、2022年)です。

古代・中世の浄土教において、還相回向がどのように考えられていたのかを、詳細に辿り直した名著です。

入門書ではなく研究書ですので、少し専門的なところもありますが、全般的に分かりやすく書かれていますので、初学者の方も読み通せると思います。

これを一冊読めば、還相回向について、より解像度を上げて、深く理解することができます。

関心のある方は、ぜひ手に取っていただければと思います。

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!

コメント