こんにちは!

学問ボウズです。

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

法然(1133年~1212年)と親鸞(1173年~1263年)は、同じ浄土教信仰に生きた人物です。

この2人が開いた宗派は、浄土宗と浄土真宗という二つの別の宗派に分かれることになりましたが、二人はもともと師と弟子の関係にあります。

親鸞は「法然上人に騙されて地獄に堕ちてもかまわない」と言い切るほど、法然を深く信頼していました。

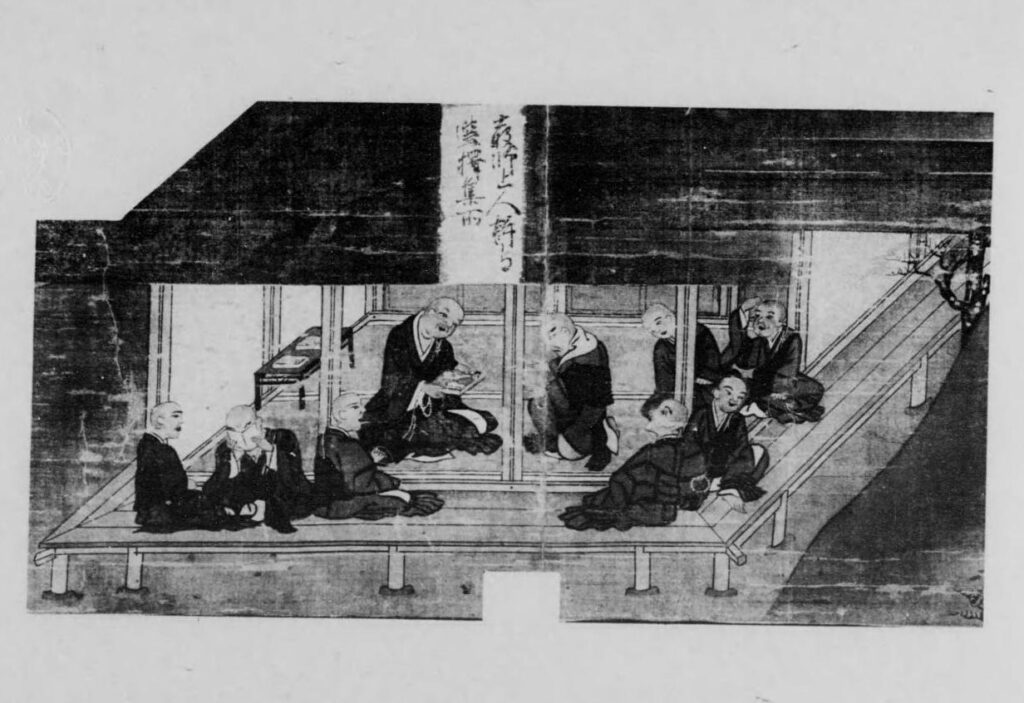

【禿氏祐祥 編『親鸞聖人絵伝』,清水精一郎,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/967846 (参照 2024-09-17)】

しかし、この二人の思想は同じではありません。

師と弟子でありながら、色々な面で違ってきているのです。

「違ってきた」というのは、言い換えれば、「親鸞が法然の教えを踏まえつつも、自身の状況などの色々な要素を背景として、自己流の個性を発揮した」ということです。

なので、「教えを変えた親鸞がおかしい」ということは全くありません。

むしろ研究者としては、「ここが変わっている。じゃあその理由は?このお坊さまからの影響があるのではないか?こういう社会的背景があるのではないか?」など色々疑問が湧き、発見があり、大変おもしろいです。

ただし、それと同時に、一点問題があると思っています。

それは、浄土宗、浄土真宗のお坊さまが曖昧にしているところがあり、その結果、お坊さんの話を聞く信者さんたちにも誤った教えが伝わっていることです。

「別にそんな細かく考えるなくていいじゃん。同じ浄土教なんだし」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし宗教というのは、この人生の生き方や、自身の死後のゆくすえという、いわば全存在をかけるわけです。

自己の全てをゆだねる教えなのですから、その内容について、具体的に詳しく知っておけばおくほど良いと思います。

あまり詳しくなくても良いかもしれませんが、少なくとも間違って理解しているというのはよろしくないと思います。

そこで今回は、法然と親鸞による極楽浄土をめぐる理解(浄土理解)にフォーカスして説明していきたいと思います。

簡単に前提知識の説明をしておくと、極楽浄土とは、『阿弥陀経』という主要な経典に、

「これより西方に、十万億の世界を過ぎて、世界がある。

それを名づけて極楽という。

そこに阿弥陀仏がいて、今現に説法をなさっている」

とあるように、この娑婆世界から、はるか十万億の西方の彼方にある浄土です。

そこに阿弥陀仏がましまし、説法をして、念仏する者をそこに導いているのです。

簡単に極楽浄土の説明をするとこうなるのですが、「ではこの浄土の内実を具体的にどのように理解していくか」ということは、宗派によって異なります。

特に法然と親鸞の思想は、この浄土理解をめぐって明確に相違しており、大変興味深いです。

最後まで読んでいただければ、今でも浄土宗・浄土真宗の多くの信者さんたちが信仰し、日本仏教史において大変重要な存在である法然と親鸞という鎌倉期の大思想家2人が、どの点で考え方が異なったのか、それはなぜかなどについて、よく理解できるでしょう。

いくつかの記事で同様の但し書きをしていますが、本ブログは、信仰を強制するものではありません。

学問的、客観的な見地から、仏教思想や日本思想の面白さをお伝えするのが、本ブログの目的です。

読者の皆様の中には、宗教からは距離を置きたいと思っている方もいらっしゃると思いますが、どうぞご安心いただければと思います。

また、このようなスタンスのブログであるため、私は研究者かつ僧侶でもありますが、本ブログでは仏・菩薩や高僧に尊称を付したり、敬語表現を用いるなども、あえてしないようにしています(これは研究者が論文を書く時のルールと同じです)。

この点、最初にご了解いただければ幸いです。

西方浄土を説く経典―「浄土三部経」―

「浄土三部経」とは何か?

西方浄土をどう理解するかというのは、当然のことですが経典に基づきます。

どう解釈するかで個性が出るとしても、「経典を土台にする」というのは、仏教の中では当たり前のことです。

浄土を説く経典とは何か、まず確認しておきましょう。

そもそも、中国の唐の時代に活躍した、天台宗の第六祖の湛然(711年~782年)は、「諸々の教えの中で、阿弥陀仏を多く讃嘆している」と述べています。

湛然がこう説いているように、諸々の経典の中には、阿弥陀仏と極楽浄土について言及している経典が大変多いです。

例えば、

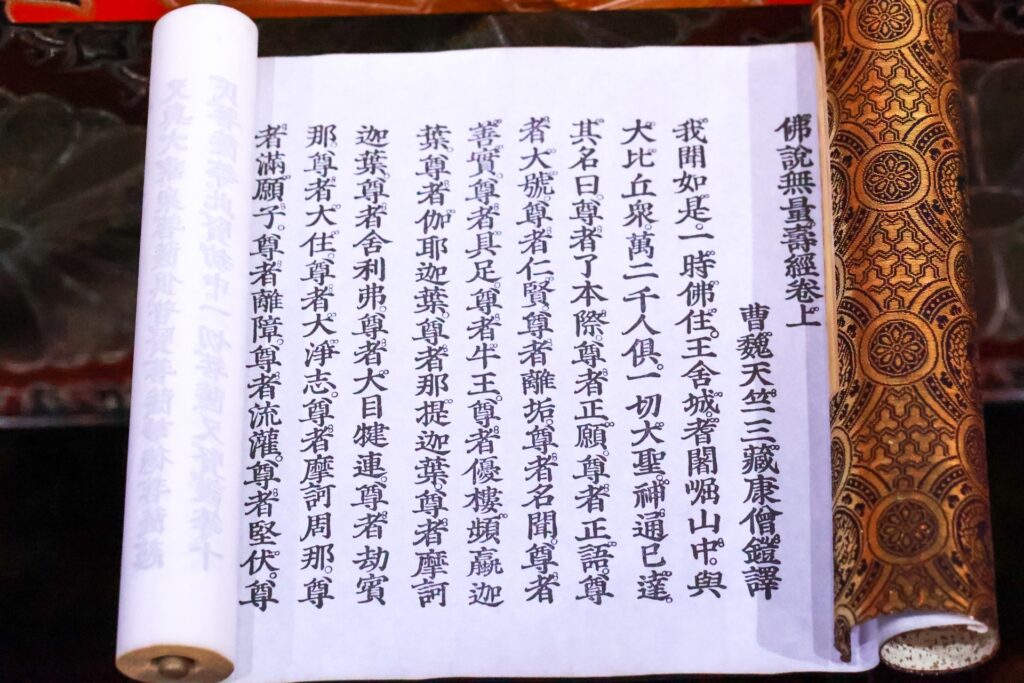

『無量寿経』

『観無量寿経』

『阿弥陀経』

『法華経』(『妙法蓮華経』)

『華厳経』(『大方広仏華厳経』)

などです。

その中でも、インドや中国の僧侶たちに特に注目されてきたのが、『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』です。

そうした先人の後を受け、法然は『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』の3つを、「浄土宗で根本とする経典」として特定して、「浄土三部経」と命名しました。

つまり法然は、「浄土三部経こそが重要なのであり、浄土三部経に書いてあることを確固たる基盤にして、阿弥陀仏や極楽浄土について考える」という、いわば「浄土三部経に基づく世界観」を造り上げたのです。

弟子の親鸞も、当然これを受け継いでいきます。

「浄土三部経」では浄土をどのように説いているのか

では次に、「浄土三部経」ではどのように極楽浄土を説いているかを確認しておきましょう。

とはいえ関係する記述は大変多く、全て紹介することはとうていできません。

そこで、後に説明する法然と親鸞の浄土理解に関連するものを選んで、一例だけお話します。

まず『無量寿経』には、阿弥陀仏の光明がいかにすぐれているかについて重点的に示しています。

すなわち『無量寿経』では、「阿弥陀仏は他の仏とは比較にならないほど、素晴らしい光明を具えており、宇宙全体を照らす」とを説いているのです。

次に『観無量寿経』には、阿弥陀仏・観音菩薩・勢至菩薩の姿がどのようなものかについて詳しく説いています。

具体的にいえば、「どのような姿かたちをしているのか、その大きさはどのくらいか、体にはどのような身体的特徴があるか」などです。

また『観無量寿経』には、極楽浄土がどのように荘厳されているか(飾り立てられているか)も詳細に説いています。

例えば、「種々の宝で飾られた樹(宝樹)や宮殿などがいかに素晴らしいか、妙なるものであるか」などです。

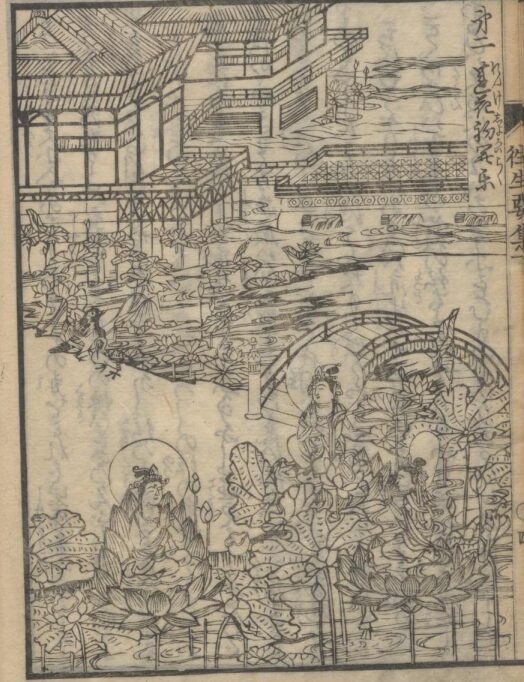

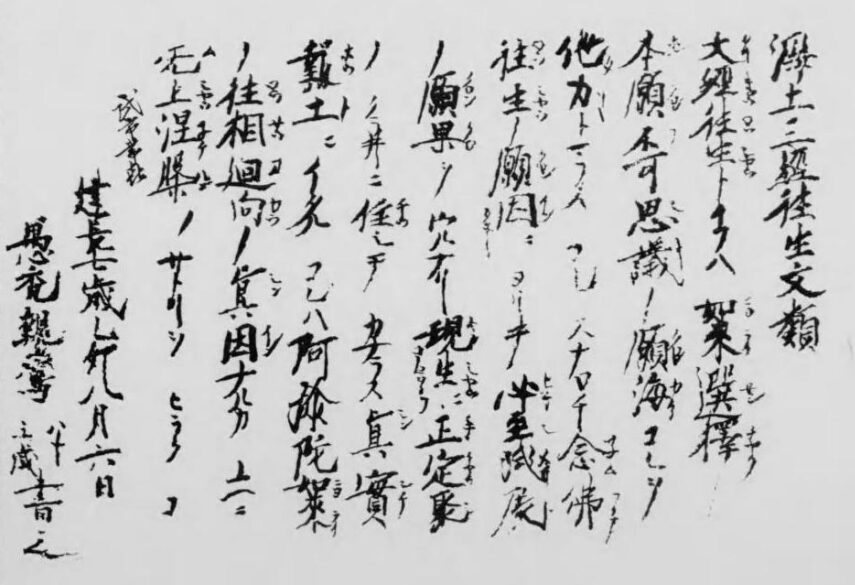

【源信 著『往生要集 : 和字・絵入』巻之下,風月堂等,明16.10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12607620 (参照 2024-09-10)】

最後に『阿弥陀経』はどうかというと、『阿弥陀経』でも『観無量寿経』同様に、極楽がいかに荘厳されているかを詳しく説いています。

例えば、

「鸚鵡、孔雀などの美しい鳥が舞い、その声が説法である。

清浄な水をたたえた池があり、その池の中に大きな蓮華があり、青・赤・白など、各々光を放って照らしている」

などなどです。

以上のように、3つの経典では、総じて極楽浄土がいかに素晴らしいところかを説いているのです。

ただし、全て同じというわけではなく、三経典の中でも色々な記述があります。

ここがポイントです。

というのも、それをどう理解するかで、法然と親鸞は大きく異なる浄土理解を示すことになるからです。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎「浄土三部経」では、総じて極楽浄土がいかに素晴らしいところかを説いている。

◎ただし、三つの経典では極楽浄土について、種々の記述をしていて、その内容は同じでない。

法然や親鸞らの浄土理解は、これらの記述のうち、何を真実・本質として重視するかで、異なっている(後述します)。

では、法然と親鸞は、どのような浄土理解を示したのでしょうか?

次節から、ようやく本題に入っていきましょう。

法然の極楽浄土理解

法然は、言ってみればシンプルな理解をしています。

すなわち、「三つの経典はみな一様に、西方浄土や阿弥陀如来を説いている」と理解するのです。

具体的にいえば、法然は「『観無量寿経』などに詳しく説かれている通り、極楽浄土とは種々に荘厳されたもの、つまり形をとった世界だ」と考えます。

極楽浄土が形あるものだからこそ、臨終に阿弥陀仏のお迎えにあずかり、極楽に往き生まれ変わった(往生した)者は、妙なる宝樹や宮殿を目の当たりにし、ありがたい鳥の説法を聞き、一切の苦しみを離れることができるということです。

また往生すれば、先に往生していた縁ある人たちと再会し、極楽の聖衆(聖者たち)の仲間入りを果たすことができます。

これを、「極楽浄土という一つの場所でともに会う」という意味で、「倶会一処」といいます。

こうして先だった故人との「俱会一処」がかなった後は、みなで一緒に修行をし、悟りをひらいて仏になることができます。

仏になることを、成仏といいます。

以上が、浄土についての法然の教えの根幹です。

また、「経典に説かれているままに考える」という法然の立場は、極楽浄土だけではなく、阿弥陀仏に関しても同様です。

法然は、「阿弥陀仏とは、『観無量寿経』などに説くように、数多くの身体的特徴を備え、大変大きな身体を持つ、形ある仏さまだ」と理解するのです。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎法然は、極楽浄土・阿弥陀仏について、『観無量寿経』や『阿弥陀経』に説く通りに、具体的な形ある浄土、形ある阿弥陀仏として理解する。

この点は、法然の立場の特徴として、重要である。

親鸞との比較において、法然がこのような「私たちが思いえがけるような姿かたちあるものとして理解する」という立場を取っていることは重要になりますので、ぜひここでおさえておいてください。

親鸞の極楽浄土理解

「浄土三部経」理解と2つの浄土

少し先取りして申せば、全体の構造として、親鸞は法然と「浄土三部経」についての理解が異なっており、その結果、極楽浄土理解もずれてきます。

最初にざっくりとこういうイメージを持っておいていただければと思います。

では、詳しく見ていきましょう。

親鸞は法然とは異なり、「浄土三部経」を階層的に見ます。

すなわち親鸞は、「三経典は説く内容が相違しており、ランクがある」と考えるのです。

それに伴い、「各経典に説く阿弥陀仏・極楽浄土の記述にも差別やランクの違いがある」ということになります。

これが親鸞の立場です。

では、阿弥陀仏やその浄土に差別があるとはどういうことなのでしょうか。

踏み込んで見ていきましょう。

親鸞は、阿弥陀仏と極楽浄土を「化」(仮のもの)と「真」(真実のもの)の二段階で、二つに分けていきます。

第一に、『観無量寿経』『阿弥陀経』の教えに基づく、仮の仏の身体である「化身」と、仮の浄土である「化身土」。

第二に、『無量寿経』の教えに基づく、真実の仏の身体である「真仏」と、真実の浄土である「真仏土」。

前者の「化身土」とは、「真仏」や「真仏土」へと衆生を誘因する「方便」(真意ではない仮の手立て)だとされます。

つまり、「化身土」はあくまで仮の手立てであり、真実かつ重要なのは「真仏土」なのです。

これが「化身土」と「真仏土」という、親鸞が独自に設定した二つの極楽浄土の関係です。

2つの浄土の内実について、それぞれさらに詳しく見ていきましょう。

真仏土

親鸞は、『無量寿経』の教えに基づく往生について、「阿弥陀仏の名号の不可思議な功徳を深く信じて、疑う心のない信心をそなえて往生することだ」と理解しました。

そうした理想的な信者が往生する浄土が「真仏土」です。

「真仏土」とは、文字通り「真仏」のかまえた浄土です。

親鸞は、「真仏」としての阿弥陀仏は、「一如」(根源的な真理そのもの)から現れた、「尽十方無碍光如来」だと理解しています。

「尽十方無碍光如来」とは、私たち衆生が想い描けるような具体的な形や色の滅した、「光明」そのものとしての仏です。

このように親鸞は、法然のように「阿弥陀仏は私たちが思いはかれる具体的な形あるものだ」という立場を取りません。

阿弥陀仏について、容易に思いえがけない「光明」そのものであると規定するのです。

阿弥陀仏をこのように規定するということは、当然ながら、その浄土、すなわち「真仏土」についてもこの構造が当てはまることになります。

親鸞は、真の仏土(「真仏土」)というのは、「はてなき光明の世界だ」と理解しています。

これは、先ほど画像を示した『往生要集』の絵図と比べると、分かりやすいと思います。

その画像にあるような、「池・宮殿・楼閣などを具えた、具体的な形ある浄土」などではなく、光そのものとしての浄土です。

以上が「真仏」「真仏土」の内容です。

まとめると、「阿弥陀仏もその浄土も、具体的な色や形のない光明そのものだ」ということです。

では次に、その対となる「化身土」について見ていきましょう。

親鸞は『観無量寿経』と『阿弥陀経』の二つを、「化身土」を説く教えとして位置づけていますので、順に見ていきたいと思います。

化身土

◇『観無量寿経』=化身土の教え

親鸞は、「『観無量寿経』の教えに基づく往生とは、念仏以外の色々な行による往生だ」といいます。

念仏以外の色々な行を「諸行」といいます。

つまり、『観無量寿経』の教えとは、阿弥陀仏の力(他力)にまかせきっていない、自らの力(自力)を頼む心で行う、諸行による往生(諸行往生)だということです。

自らの力を頼みとして往生を願うというのは、「私に任せよ」という阿弥陀仏の本意ではないので、こういう人は「真仏土」には往けません。

かわりに『観経』に説かれるような、具体的な身体的特徴や大きさをそなえた阿弥陀仏がまします、種々に荘厳され、具体的な形を取った浄土へ往生することとなります。

この浄土が、「化身土」(「方便化身土」)なのです。

◇『阿弥陀経』=化身土の教え

一方、『阿弥陀経』の教えに基づく往生とは、自らの力をたのむ心をもって念仏して、往生することです。

こう聞くと、「この場合は念仏しているんだから、念仏往生を勧める浄土真宗において理想的なはずだ。なぜ真仏土に往生できないの?」とお思いになる方がおられるかもしれません。

しかしこの場合、「この私が念仏頑張っているから、その力で往生させてくれ」と、阿弥陀仏といわば対等に取引をしているような状態になっていますよね。

阿弥陀仏は「ただ任せて信じなさい」と、人々にはたらきかけているのに、人間の側が純粋に阿弥陀仏の力にすがるということができていないわけです。

この場合も阿弥陀仏の本意に背いていることになりますから、「真仏土」には往けません。

『阿弥陀経』に説くような具体的な形をそなえた「方便化身土」へ往き、具体的な形を持った阿弥陀仏に対面することとなります。

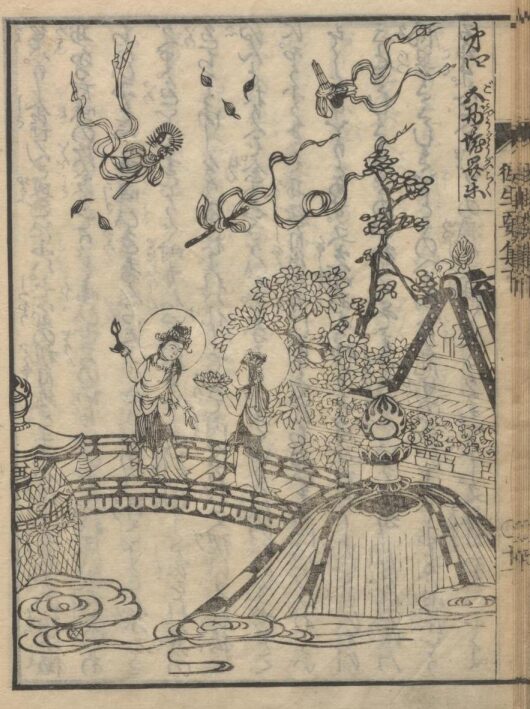

【源信 著『往生要集 : 和字・絵入』巻之下,風月堂等,明16.10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12607620 (参照 2024-09-10)】

以上のように、「化身土」とは、『観無量寿経』と『阿弥陀経』に説く極楽浄土に対応しており、自らの力をたのみ、他力に心から任せることのできていない、いわば未熟な行者が往生する場所なのです。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎親鸞は、極楽浄土や阿弥陀仏を、真と化に分けて考えている。

◎親鸞においては、『観無量寿経』や『阿弥陀経』に説く、具体的な形ある浄土は、真の極楽浄土ではない。

こうした浄土は、あくまで「化身土」、すなわち真の極楽浄土(「真仏土」)に導くための仮の手立てというように、低く位置づけられている。

法然と親鸞の浄土理解の相違

相違点の整理

ここまで、法然と親鸞それぞれの浄土理解について説明してきました。

両者の理解の相違点を、ここで改めて振り返っておきましょう。

◎法然は、西方浄土のありさまを具体的に説く『観無量寿経』などの記述を最高の教えとして、書いてある通りに受けとめる。

◎法然の思想においては、極楽浄土とは、宝樹、宮殿、鳥、池などの妙なる荘厳をそなえた、具体的に形をとったものということになる。

◎親鸞は、このような法然の立場とはかけ離れている。

◎親鸞にとって、真の浄土や阿弥陀仏は、あくまで思いえがけるような色や形のないものである。

阿弥陀仏は私たちのはからいの全く及ばない「光明」としての仏であり、仏土も量りなき「光明」の世界である。

こうした具体的な色や形のない阿弥陀仏や浄土が真実かつ本体なのだから、『観無量寿経』『阿弥陀経』などに説くような浄土は、あくまで仮のものであり、どこまでも方便の位置に留まるものということになる。

では、このような両者の浄土理解の相違は何から来ているのでしょうか?

もう少し掘り下げて考えてみましょう。

浄土理解の相違の淵源

Ⅰ 「浄土三部経」の構造についての理解の相違

なぜ両者の浄土理解が相違したのかについては、色々と考えることができますが、本記事では大きく二つの理由を挙げたいと思います。

まず、「浄土三部経」をどのような構造のものとして理解するかの違いです。

繰り返しになりますが、法然は「浄土三部経」に差別を見ず、親鸞は階層的に理解します。

法然は、「浄土三部経」に説かれる浄土や阿弥陀仏はすべて一致すると受け止めています。

そのため、『観無量寿経』や『阿弥陀経』に具体的な形を取るものとして西方浄土が描かれている以上、「その浄土が真実だ」ということになります。

一方で親鸞は『無量寿経』を根幹にし、『観無量寿経』『阿弥陀経』を仮の教えとするという二段階の構造で、「浄土三部経」を理解します。

その結果、浄土も「真実ー仮」という階層構造で理解されることになり、「『無量寿経』=真仏土、『阿弥陀経』『観無量寿経』=化身土」という理解が確立していくことになったのです。

【真宗報恩教会編輯部 編『親鸞聖人御絵伝』,真宗報恩教会,大正15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/924729 (参照 2024-09-17)】

そもそも、「浄土三部経」に限らず、経典が違えば極楽浄土や阿弥陀仏についての記述も大なり小なり異なります。

阿弥陀仏や西方浄土に限らず、説く行の内容などについても、経典の間には様々な相違点があります。

そのため、こういった経典どうしの相違について、古代中国の僧侶をはじめ、古来、色んな僧侶たちが盛んに議論してきたわけです。

こう考えると、「個々の違いはあってもなお三経典を一貫して見るか」(法然)、「段階的に見るか」(親鸞)という、経典理解の違いが生まれて当然だとも思われます。

いずれにしても、こういう経典理解の相違が起こったために、そこに説かれる浄土に関しても、「阿弥陀仏の極楽浄土は唯一か、階層的なものか」という違いも生まれたといえるのです。

これが第一の理由です。

Ⅱ 真理に関する理解ー「形なきもの」と「形あるもの」ー

第二の理由は、「そもそも真理とは何か」ということに関して、両者のスタンスが異なっていることです。

どういうことか、詳しく見ていきます。

まず法然は、形あるものを、形あるもののまま、絶対の真理として認めたといえます。

これに対して親鸞は、真理を形なきものに求め、形なきものにこの上ない価値を求めたのです。

そういう理解をする以上、「化身」や「化身土」という具体的な形があるものは、形なきものには至らない、下位に位置するものだということになります。

だからこそ親鸞は、「化身土」を、「形なき真実の悟りの世界から、形あるこの迷いの世界へと仮に顕れ出た姿だ」という主張を打ち出したのです。

このように両者の浄土理解の相違は、単に「極楽浄土浄土をどう理解するか」におさまらず、「真理とはいったいいかなるものか、この世界全体をどういう構造で見るか」という、より大きな問題についての考え方の違いだといえます。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎法然と親鸞の極楽浄土理解の相違は、大きく2点に由来する。

◎第一に、「浄土三部経」をどのように理解するか(並列的か、階層的か)の違い。

◎第二に、真理をどのように理解するか(形あるものか、形なきものか)の相違。

最後に

今回は、法然と親鸞の西方浄土理解がどう違うかを説明してきました。

両者は同じく浄土教の信者であり、しかも親鸞は法然を心から崇拝する弟子だったのですが、両者の浄土理解が大きく異なっていることをお分かりいただけたと思います。

浄土宗信者、真宗信者の方は、今の日本には多くいらっしゃいます。

本記事をご覧くださっている皆様の中には、もちろん信者さん以外の方もいらっしゃるでしょう。

でも、「家が浄土宗や浄土真宗だ」ということで、今それほど信仰していなくても、今から齢を重ねていく中で、だんだんと帰依していかれる可能性がある方や、身近にそういう方がいるという方もおられるでしょう。

冒頭にも申し上げましたが、何らかの宗教や宗派に帰依するということは、その教えに、「自分が死後どうなるか」ということをゆだねるということです。

それくらい大事なものなのですから、ぜひ自分の宗派の教えを正しく、かつ深く、具体的に理解しておいていただきたいと思います。

本記事が、そのお役に立てていれば大変嬉しいです。

法然や親鸞の相違点でいっても、今回はほんの一部ですし、法然や親鸞以外にも、多くの思想があります。

日本において浄土教が数百年をかけて浸透していく中で、周囲の人たちを救いに導くため、色々な人が種々の言説を示したのです。

思想というのは、時代や環境によって、大きく変わってくるのであり、ややこしくもありますが、それが学ぶおもしろさです。

ぜひ、これからもともに学んでいきましょう!

参考文献一覧とお勧めの書籍

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎神子上恵龍『弥陀身土思想の展開』(1968年)。

◎高橋弘次『法然浄土教の諸問題』(改版増補、山喜房佛書林、1994年)。

◎阿満利麿『法然の衝撃 日本仏教のラディカル』(ちくま学芸文庫 [ア-9-3]、筑摩書房、2005年)。

◎釈徹宗『法然親鸞一遍』 (新潮新書439、新潮社、2011年)。

◎阿満利麿『法然入門』(ちくま新書918、筑摩書房、2011年)。

◎浄土宗総合研究所編『現代語訳 法然上人行状絵図』(浄土宗、2013年)。

◎浄土宗総合研究所編『浄土宗の「浄土三部経」理解 法然上人と親鸞聖人の相違をめぐって』(浄土宗、2014年)。

◎浄土宗総合研究所編『法然上人のご法語』1~3(文庫版、浄土宗出版、2021年~2022年)。

◎加藤智見『図説 極楽浄土の世界を歩く! 親鸞の教えと生涯』(青春出版社、2022年)。

◎紅楳英顕『親鸞聖人はどんな教えを説いたのか? 浄土真宗の開祖・親鸞入門』(22世紀アート、2024年)。

◎林田康順監修『法然と極楽浄土』(図説ここが知りたかった!、青春出版社、2024年)。

【お勧めの本】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。

まず、浄土宗総合研究所編『浄土宗の「浄土三部経」理解 法然上人と親鸞聖人の相違をめぐって』(浄土宗、2014年)です。

法然と親鸞の教えの違いが詳しくまとめられています。

内容は詳しめですが、全体的に分かりやすく解説されているので、読みやすいです。

本記事で扱った浄土理解・「浄土三部経」理解の相違についても、詳細に解説されていますので、もっと深く知りたいという方には、とてもお勧めです。

ただし、現在は入手しにくいものになっています…。

再版されるまで、図書館等でご覧ください💦

また法然や親鸞それぞれについて、一から学びたいという方には、以下の書がお勧めです。

◆法然関連の本

まず、阿満利麿『法然入門』(ちくま新書918、筑摩書房、2011年)です。

宗教学者として有名な阿満利麿先生ですが、法然についての御著書も多く、法然の専門家でもあります。

入門書として、うってつけの本となっています。

阿満先生の法然論は、『法然の衝撃 日本仏教のラディカル』(ちくま学芸文庫 [ア-9-3]、筑摩書房、2005年)が個人的に一番面白いです。

ただし、少し難しいので、初めての方は、ぜひ『法然入門』の方をお読みいただければと思います。

『法然入門』を読んで十分知識を付けた後で、ぜひ『法然の衝撃 日本仏教のラディカル』へ進んでいただくのが良いと思います。

◆親鸞関連の本

親鸞関連のおすすめ書は、加藤智見『図説 極楽浄土の世界を歩く! 親鸞の教えと生涯』(青春出版社、2022年)です。

親鸞の教えや生涯についてまとめた、分かりやすい解説書です。

図版や写真をふんだんに使っているので、めくっているだけでも楽しいです。

こういう手軽さが入門書には必須だと思いますが、その点、この書籍はピッタリです!

次に、紅楳英顕『親鸞聖人はどんな教えを説いたのか? 浄土真宗の開祖・親鸞入門』(22世紀アート、2024年)です。

こちらも、有用な親鸞の解説書です。

著者の紅楳先生は、浄土真宗本願寺派司教かつ相愛大学名誉教授でいらっしゃいます。

親鸞の研究者として大変有名です。

そんな第一級の専門家が、親鸞の教えについて、分かりやすくまとめてくださっています。

また、親鸞の思想と、現代の課題である医療や生命との関係にまで踏み込んで論じておられますので、そうした点でも、読んでいて大変興味深い本です。

親鸞についてもっと学びを深めたい方は、ぜひ手に取っていただければと思います。

また、法然や親鸞の著作などの有名な浄土教文献の原文(書き下しや現代語訳など含む)に挑戦されたい方は、お勧めの書を別記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください!

記事はこちらです↓

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!

コメント