こんにちは!

学問ボウズです。

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます!

法然(1133年~1212年)は、日本史や倫理の授業などで、誰でも聞いたことがあると思います。

法然は、鎌倉時代に、それまでとは異なる新たな仏教思想を打ち出し、浄土宗の開祖となった人物として知られています。

【Wikimedia Commonsより(File:Statue of Honen in Bukkyo University 2017 b.jpg – Wikimedia Commons)】

法然は革新的な思想を説き、浄土宗だけではなく、その後の日本仏教全体に大きな影響を与えました。「法然は日本仏教のターニングポイントだ」と言っても過言ではありません。

今回は、この法然について、その生涯や思想を詳しく解説していきたいと思います。

「浄土宗の開祖」「新たな仏教思想を説いた人物」とだけ聞いても、法然にあまり馴染みがない方は、法然のすごさや、なぜ有名なのかがあまりよく分からないと思います。

しかし、よくよく学べば、法然は「あまりよく分からない」というだけで済ませるには大変もったいない、日本史上大変重要な人物であることが分かります。

また、その生涯も決して順風満帆ではなく、苦労の中を生き抜いた人物であることも分かり、大変親しみが湧きます。

また、さきほど「日本仏教のターニングポイントだ」と言ったように、法然について深く知れば、単に法然に詳しくなるだけではなく、日本仏教全体の流れについてよく理解できるようになります。

通史を学ぶことはもちろん大切ですが、同時に、歴史上のキーマンの活動や思想について詳しく知ることで、歴史全体の理解が深まります。

これは、日本仏教史に限らず、他国の仏教史や他の宗教史をはじめ、歴史一般に言えることです。

本記事を最後まで読んでいただければ、法然のすごさを知るだけではなく、みなさまの日本仏教についての理解も格段にクリアになります。

ぜひ、最後までお付き合いください!

いくつかの記事で同様の但し書きをしていますが、本ブログは、信仰を強制するものではありません。

学問的、客観的な見地から、仏教思想や日本思想の面白さをお伝えするのが、本ブログの目的です。

読者の皆様の中には、宗教からは距離を置きたいと思っている方もいらっしゃると思いますが、どうぞご安心いただければと思います。

また、このようなスタンスのブログであるため、私は研究者かつ僧侶でもありますが、本ブログでは仏・菩薩や高僧に尊称を付したり、敬語表現を用いるなども、あえてしないようにしています(これは研究者が論文を書く時のルールと同じです)。

この点、最初にご了解いただければ幸いです。

法然の生涯

誕生~父の死

法然は長承2年(1133)、美作国(今の岡山県の北東部)で生まれました。

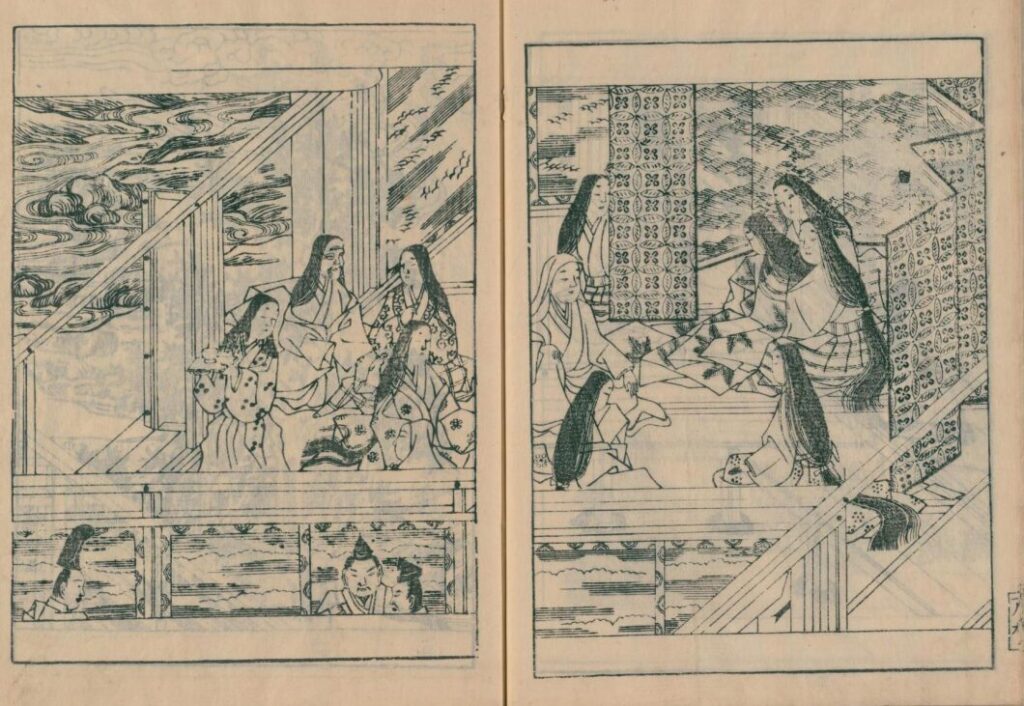

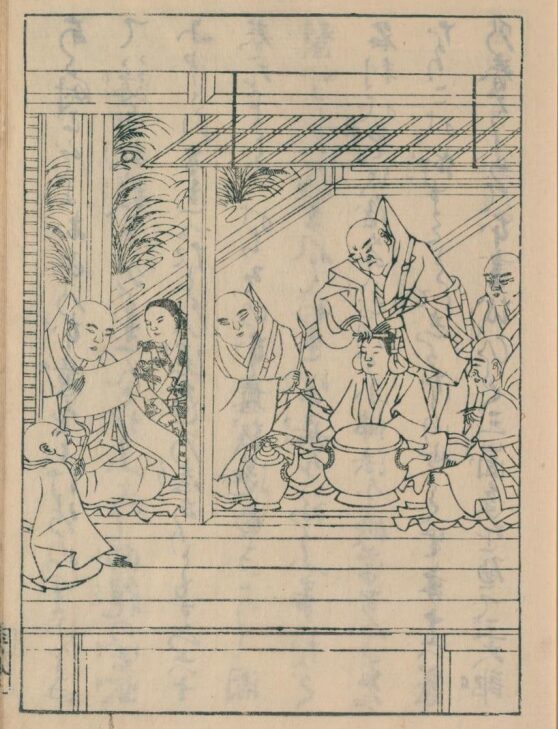

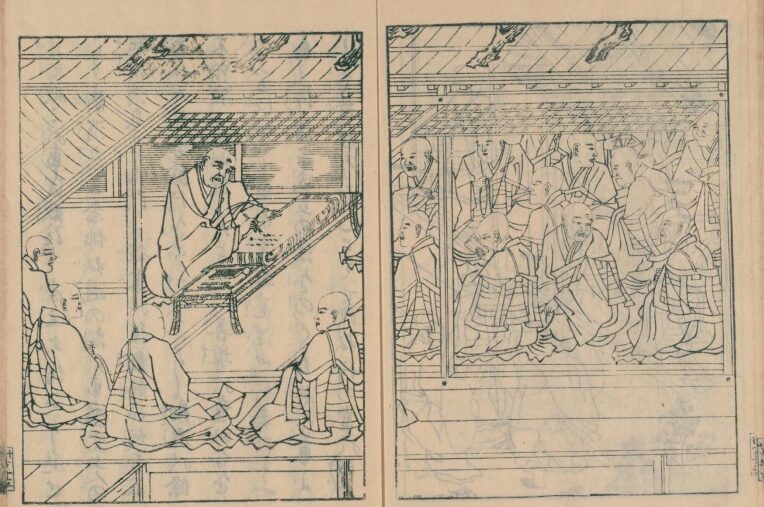

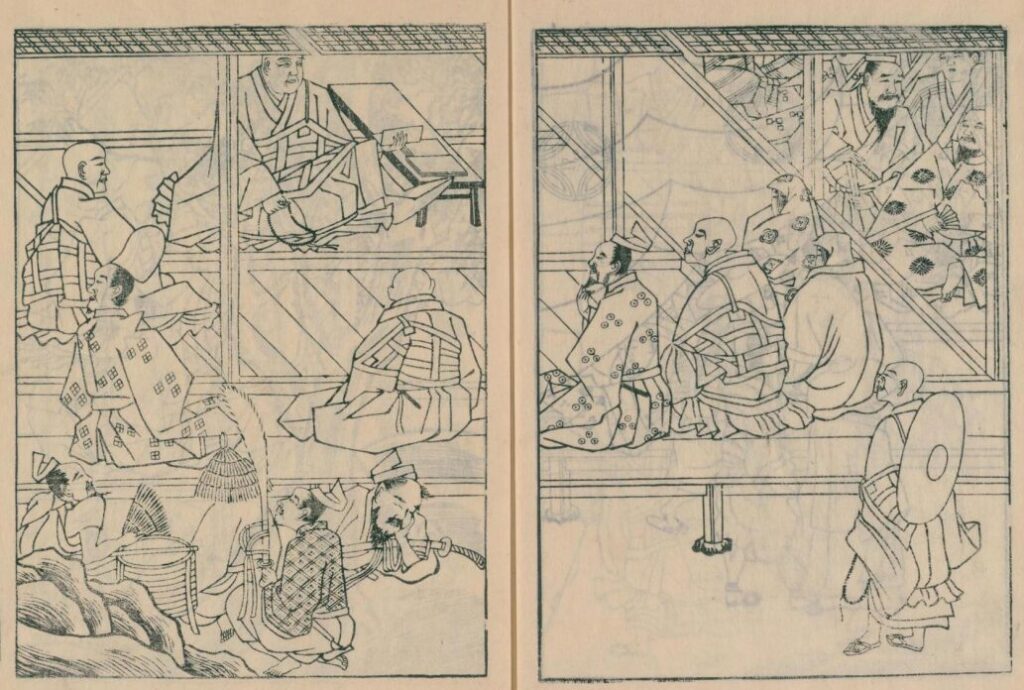

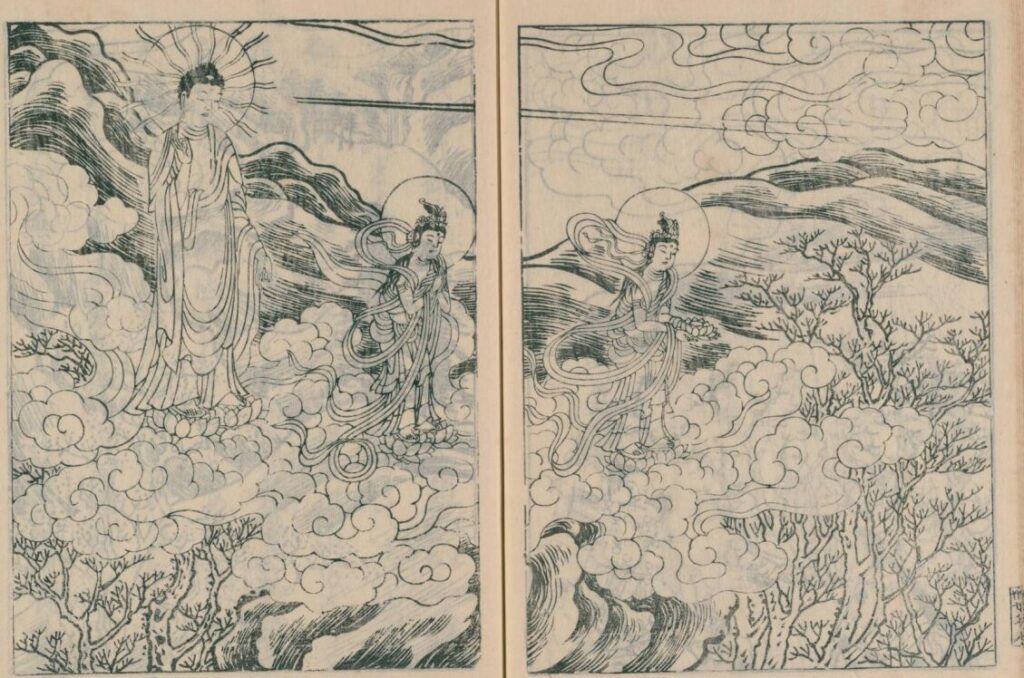

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[1],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583360 (参照 2024-09-14)】

父親は、漆間時国(1098年~1141年)です。

漆間時国は、この地の豪族で、押領使という仕事をしていました。

押領使とは、地方の治安を維持するために中央から派遣され、謀反人や犯罪者を捕えることなどを行う役職です。

分かりにくいので今風に言えば、警察長官のようなものですね。

法然は、幼いころは勢至丸と呼ばれ、漆間家の後継ぎとして育てられていました。

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[1],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583360 (参照 2024-09-14)】

法然(勢至丸)はすくすくと成長し、9歳となりましたが、ちょうどそのころ、ある暗い事件が起こります。

当時、父の漆間時国は、明石源内武者定明という人物と勢力争いをしていました。

両者は対立関係にあったのです。

その対立が深まった結果、保延7年(1141)、明石定明は漆間時国に夜討ちを仕掛けたのでした。

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[1],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583360 (参照 2025-02-15)】

この戦いで時国は瀕死の重傷を負い、それにより命を落としてしまいます。

亡くなる直前、時国は、幼い法然に対して、次のような遺言を伝えました。

「敵を恨んではならぬぞ。

もしかたき討ちをすれば、その者の子がお前を恨み、同じことが繰り返されることになる。

だからそなたは出家して、父の菩提を弔ってくれ」

と。

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[1],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583360 (参照 2025-02-15)】

幼いながらかたき討ちを決意していた法然ですが、この父の遺言を受けて、泣く泣くそれをやめます。

そして、仏門に入ることを決意したのです。

法然は、母親の血縁を頼って、菩提寺という寺に預けられました。

これは、現在でいう岡山県と鳥取県の県境付近にあった寺です。

法然はその寺で、叔父にあたる勧覚という僧侶のもとで、仏教を学び始めたのです。

比叡山登山~長年の仏道修行

勧覚のもとで仏道を歩み始めた法然でしたが、「とにかく優秀だ」と、すぐにその才能を見出されました。

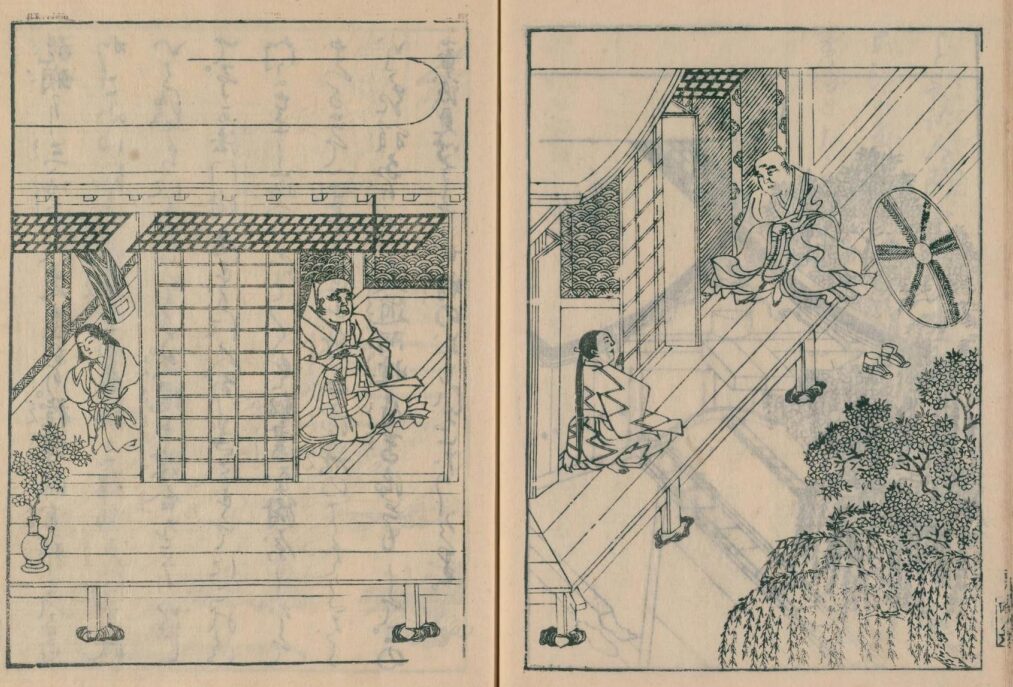

そして、「地方の寺で細々と勉強しているだけではもったいない」ということで、13歳(一説では15歳)のとき、比叡山延暦寺へと送り出されることになったのです。

延暦寺は、天台宗の総本山であり、多くの僧侶が集まり修行をしていた、当時の仏教の中心地です。

比叡山にのぼった法然は、まず源光(生没年不詳)の弟子となりました。

しかし、法然の能力の高さに気づいた源光は、「未熟な自分にはとても指導できない」と考えて、当時、天台宗の教えに長けた僧侶として名が知れ渡っていた、皇円(1074頃~1169)のもとに送ったのです。

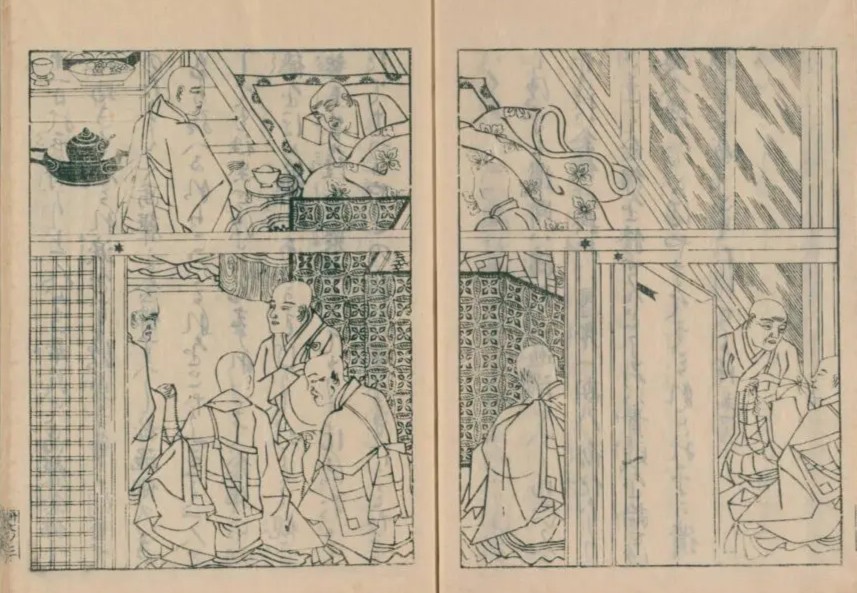

法然は皇円のもとで髪を剃り、仏教者が守るべき生活規範(戒律)を授けられました。

これにより、正式に出家し、天台宗の僧侶となったのです。

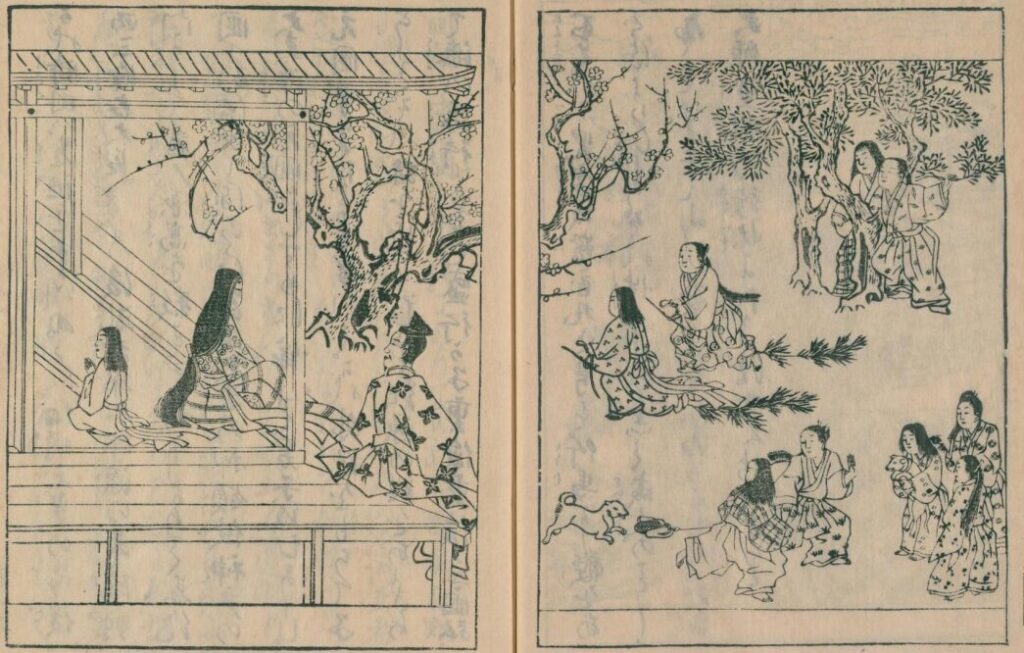

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[2],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583361 (参照 2024-09-14)】

幼いころから「とにかく優秀だ」とされていた法然は、皇円のもとでも、まわりから将来を期待されていました。

将来を期待されるとはどういうことかというと、その優秀さで名をとどろかせ、僧侶や貴族たちに称賛され、天台宗を引っ張っることが求められていたのです。

いわゆる出世です。

当時の多くの僧侶たちは、僧侶の世界で名声を得て、出世することを重視していたのです。

しかし法然自身は、名声を嫌い、ひとえに自分が救われるために仏教を学ぼうという志を持っていました。

そのため法然は18歳のとき、師として仰いだ皇円に暇を告げて、黒谷(比叡山の西塔北谷)にいた叡空(生年不詳~1179年)のもとに隠遁しました。

黒谷は世俗のことから離れて、静かに仏教を学ぶに適した場所だったのです。

その後、法然はしばらく黒谷に住み、仏教への理解を深めていました。

しかし、しだいにあることに悩むようになります。

当時、源氏と平氏による相次ぐ戦乱が起こり、時を同じくして飢饉や天災が連続的に国を襲ったため、民は苦しんでいました。

このような、いわゆる乱世のただ中に生きていた法然は、

「争いが頻発するこの荒廃した時代、毎日生きるのに必死で、疲弊して修行などままならない人々がたくさんいる。

これはひとえに、お釈迦様が亡くなってから長い年月が経ち、世は仏の教えが廃れた末法 の時代であることによる。

末法の時代に生きる私たちは、凡夫(仏教の理解に乏しい者)なのだ」

という、「今は仏教が廃れた末法だ」という時代認識と、「その時代に生きる私たちは凡夫だ」という自己認識や人間理解(人間観)を深めていたのです。

それにより法然は、次のような疑問を持ったのです。

「今ある各宗派の教えはいずれも難解である。

私たち凡夫に、これらの難解な教えは本当にふさわしいものなのか?

他に救いの道はないのか?」

と。

そうした疑問がしだいに大きくなった結果、24歳のとき、法然はついに決意して、ある行動に出ます。

「どうすれば、自分を含め、この荒廃した時代に生きる人たちが救われるのか?」の答えを求めて、京都・奈良(南都)の寺院をめぐり、各宗の学僧を訪ね、実際に問いをぶつけていったのです。

これを南都遊学といいます。

しかし、この南都遊学を終えても、満足する答えは得られませんでした。

「どうすれば、自分を含め、この荒廃した時代に生きる人たちが救われるのか?」に、納得のいく答えを返してくれる僧侶には出会えなかったのです。

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[2],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583361 (参照 2025-02-15)】

善導の教えとの出会い~開宗・布教

いっそう悩みを深めた法然は、失意のまま、もといた黒谷に帰ります。

そして、もう一度「私を含め、この時代に生きる凡夫が救われる教えはどこにあるのか」と、仏典(仏教関係の書)を全てひも解くことにしました。

法然は、黒谷の報恩蔵(仏典の収蔵庫)にこもり、あらゆる経典を読みふけったのです。

そうした中、法然は、中国の唐の時代の僧の善導(613年~681年)が著した、『観無量寿経疏』という書物を見出します。

ダ-ウンロード.png)

【『善導大師行状記』(岐阜県図書館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100073043】

その中には、

「一心に専ら阿弥陀仏の名をとなえ、いついかなることをしていても、時間の長短に関わらず、常にとなえ続けてやめないことが、必ず往生を得ることができる行業(修行)である。

なぜなら、阿弥陀仏の名を称える修行(称名念仏)が、阿弥陀仏の願いにかなうものだからだ」

という一文がありました。

すなわち善導は、

「どんな者でも、称名念仏というやさしい修行をするだけで、必ず阿弥陀仏に救われる。

なぜなら阿弥陀仏自身が『我が名を称える者を必ず救うぞ』と誓ってくださっているからだ」

という教えを示していたのです。

法然はこの善導の教えに出会い、ついに、「私のような凡夫であっても、称名念仏をすれば阿弥陀仏に必ず救っていただけるのだ」と確信することができました。

長い間求めていた、「自分のような末法の世に生きる凡夫でも必ず救われる道」を、はじめて見出したのです。

法然はあまりの感動に、涙にむせんだといいます。

現在の浄土宗では、このときをもって浄土宗開宗と見なしています。

こうして「念仏によって、誰もが必ず往生できる」という念仏の教えを得た法然は、比叡山を下り、念仏生活に励むとともに、他の人々への布教も始めました。

「誰もが称名念仏というやさしい実践(修行)によって救われる」とする法然の教えは、当時の多くの人々の心を打ちました。

法然のもとを訪れる人は日ごとに増えていったのです。

しかし、他宗派の僧侶の中には、法然の教えに疑いを持つ者もいました。

そのため、

「法然はなぜこれほどに称名念仏の教えだけを重視しているのか?

そもそも称名念仏だけで本当に往生できるのか?

これについて、一度ちゃんと全員集まって法然と議論しよう」

ということになりました。

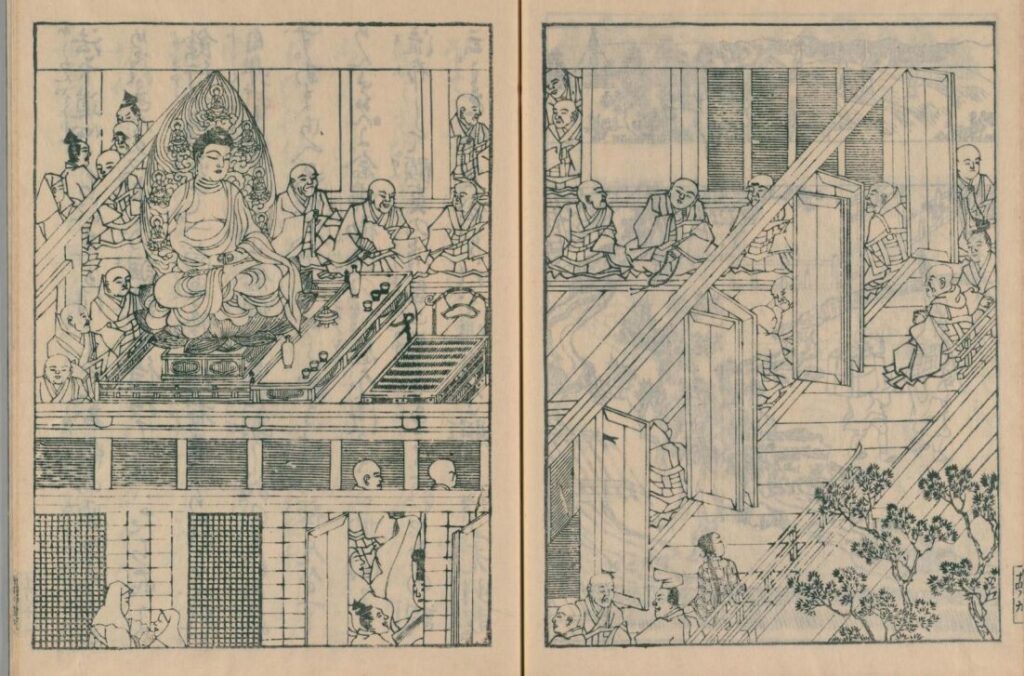

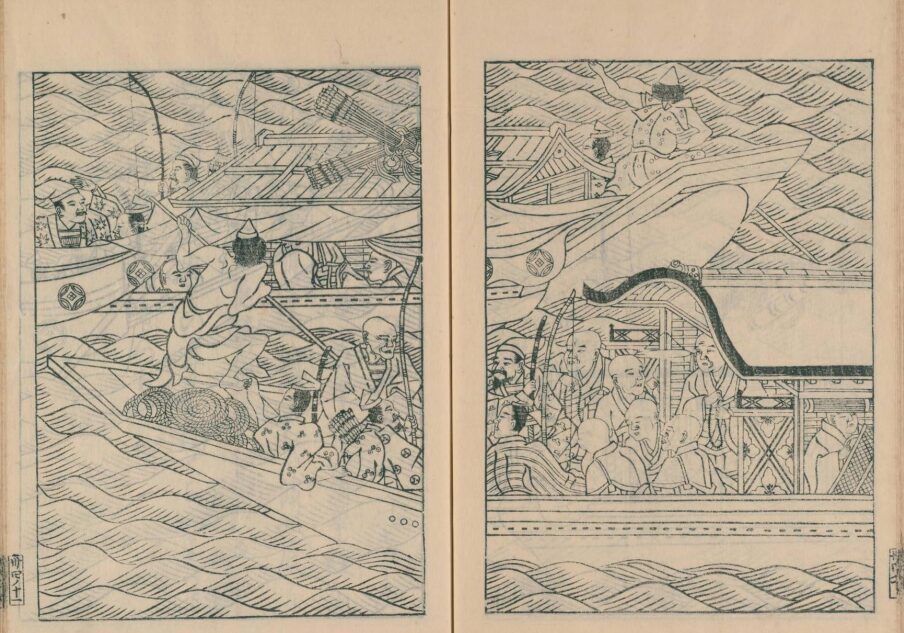

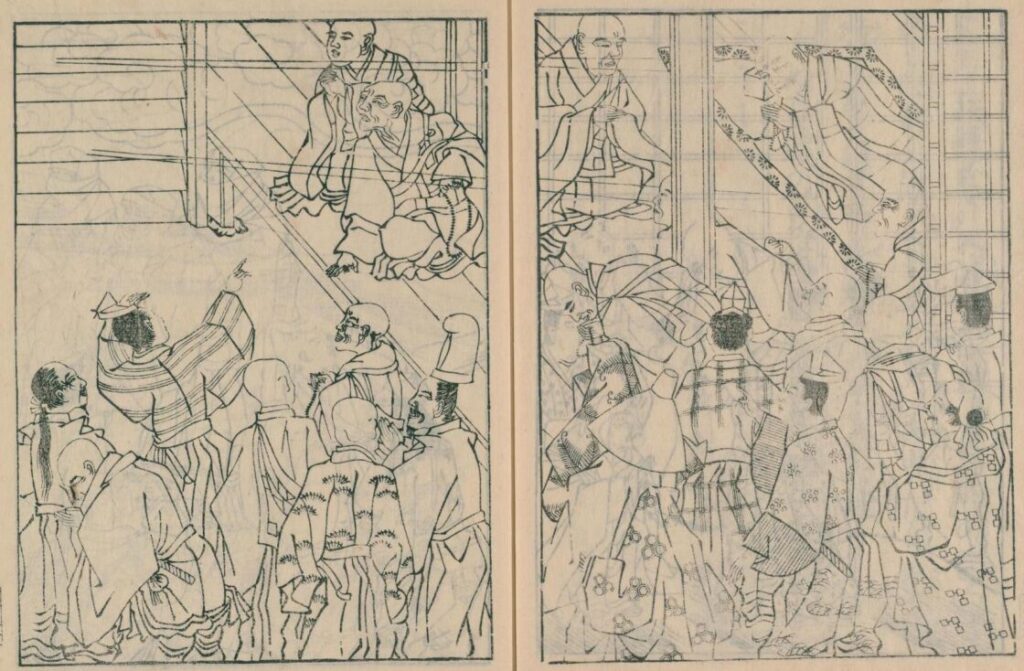

そして、比叡山の座主(比叡山のトップ)である顕真(1131年~1192年)の求めにより、大原の勝林院で、奈良の諸大寺や延暦寺などの学僧が集まり、法然と議論を戦わせたのです。

これを大原問答(1186年)といいます。

この時法然は、三論宗の明遍(1142年~1224年)、天台宗の証真(生没年不詳)などの他宗派の高名な僧の質問に対して、一つ一つ明快に答えて、皆を感服させました。

同席していた人々はみな、

「法然の説くように、阿弥陀仏の名を称える称名念仏によって、誰もが必ず往生できるのだ。

私たちのような凡夫にこそ、念仏の教えが大切なのだ」

と深く確信したといわれています。

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[7],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583366 (参照 2024-09-20)】

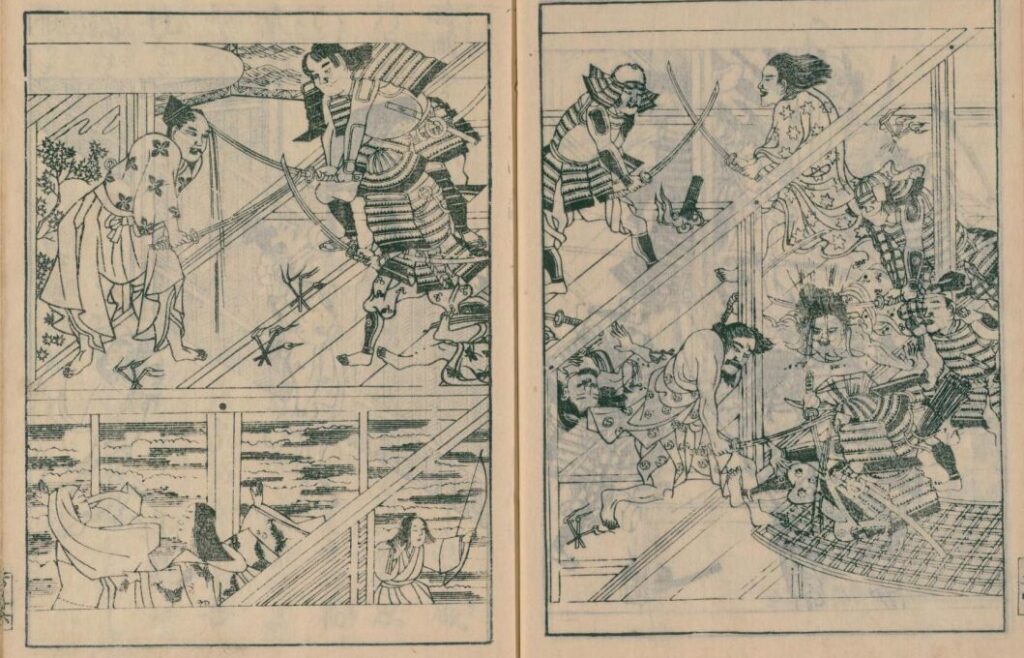

他宗派との軋轢~法難

他宗派の高僧を納得させたことで、法然の教えはいっそう広まるようになります。

しかし、法然に数多くの人が帰依した結果、一部の信者は、法然の教えを誤って理解し、「他宗派の教えは無意味だ。念仏だけが正しいのだ」と、他宗派をそしる者が現れてしまいました。

これにより、他宗派の僧侶を怒らせてしまいます。

その結果、浄土宗と、延暦寺(天台宗の総本山)や興福寺(法相宗の大本山)などの他宗派の有力寺院との間に、摩擦が生じてしまったのです。

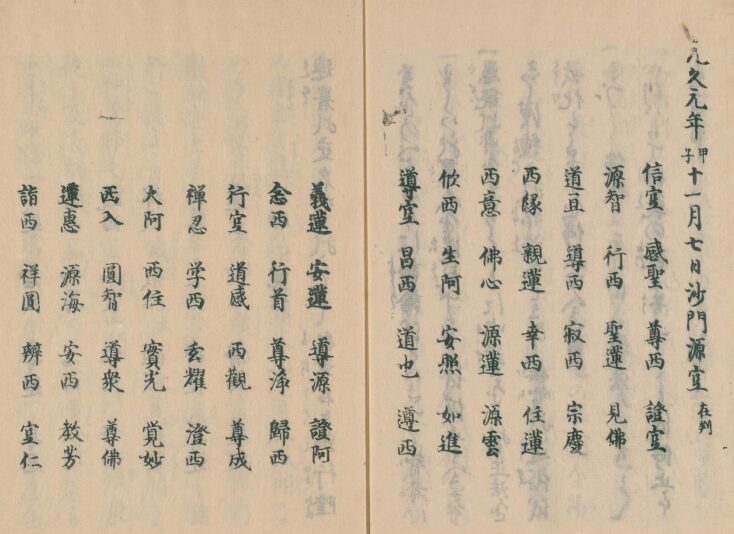

そしてついに元久元年(1204年)、延暦寺の僧侶たちは「浄土宗の信者はさすがに横暴すぎるので、念仏の教えを禁止せよ」と、念仏を差し止めることを、延暦寺のトップであった真性(1167年~1230年)に訴えたのでした。

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[16],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583375 (参照 2024-09-14)】

驚いた法然はその対応のため、弟子たちに行いを改めさせる文章を作り、署名を求めました。

その文書を「七箇条制誡」(「七箇条起請文」)といいます。

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[16],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583375 (参照 2024-09-14)】

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[16],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583375 (参照 2024-09-14)】

この出来事は「元久の法難」と呼ばれています。

(元久はこのときの年号であり、法難とは、迫害や弾圧の意です。)

しかし法難はこれでおさまりませんでした。

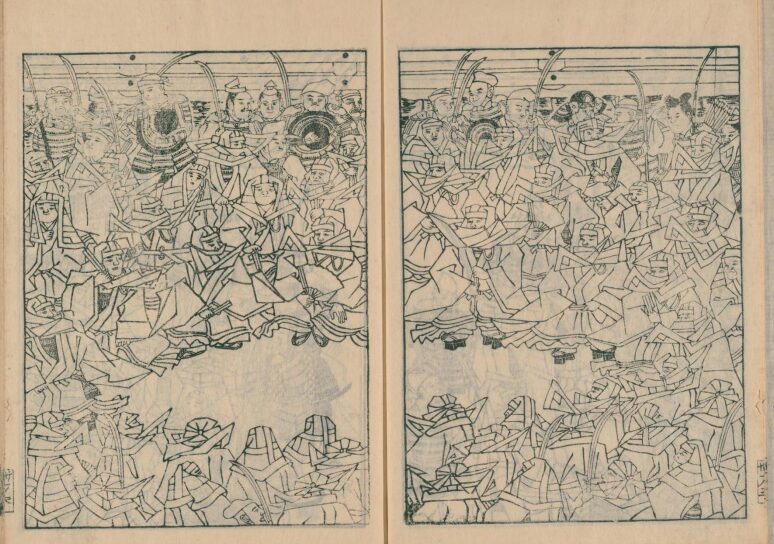

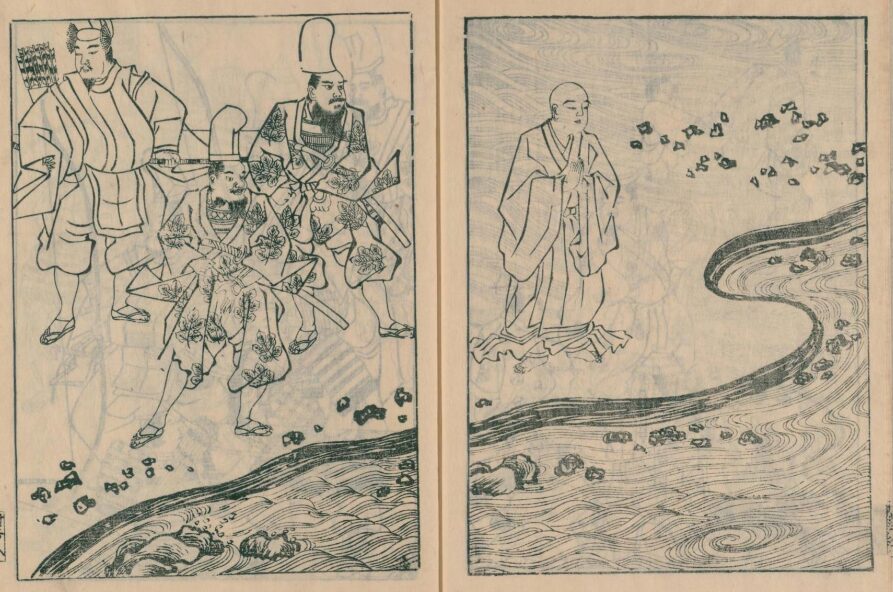

今度は、建永元年(1206)に、住蓮と遵西という法然の2人の弟子が、後鳥羽上皇(1180年~1239年)に使える侍女を勝手に出家させるという事件が発生しました。

これに怒ったのは上皇です。

先ほどお話したように、もともと他宗派が浄土宗の信者に反感を持っていました。

さらにここに上皇の怒りが加わったわけですから、火に油を注ぐ事態となり、法然やその弟子たちへの大弾圧が起こってしまったのです。

建永2年(1207)、侍女を出家させた2人の弟子は死罪となり、法然は土佐に流罪となりました。

この出来事は、建永の法難と呼ばれます。

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[17],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583376 (参照 2024-09-14)】

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[17],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583376 (参照 2024-09-14)】

しかし法然は、流罪になっても、「誰もが念仏によって救われるのだから、ただ念仏せよ」という、自身の見出した教えを広めることを、決してやめませんでした。

現に、流罪先でも、多くの人々に教えを説き続けたのです。

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[18],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583377 (参照 2024-09-14)】

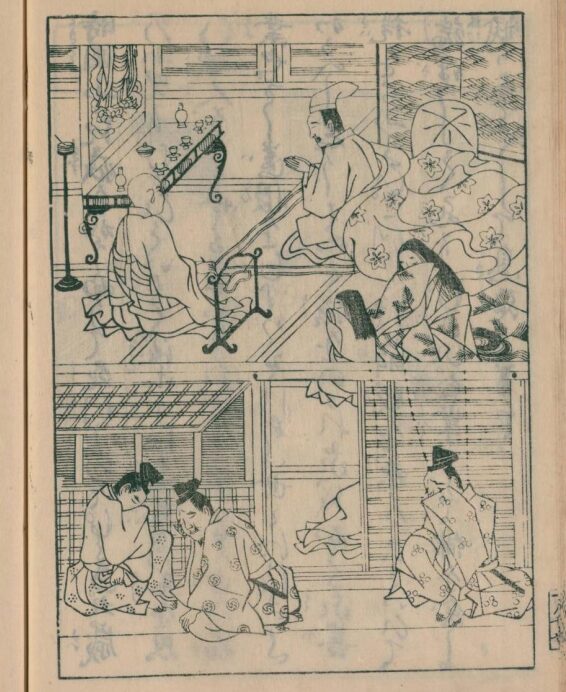

帰京~往生

ようやく建暦元年(1211)11月になって、法然は朝廷から罪をゆるされ、京都に戻ることを許されました。

帰洛してからは現在の知恩院の勢至堂のあたりに住んでいましたが、高齢のため、しだいに弱り、床に臥せるようになりました。

床に臥せる法然(『法然上人行状絵図』)。

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[19],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583378 (参照 2024-09-10)】

建暦2年(1212)1月11日、長年身の回りの世話をしていた弟子の源智(1183年~1238年)は、ついに法然の死がもはや近いと感じ、「浄土宗の教えの肝要を最後に書きとどめてください」と願い出ます。

それに応えて執筆されたのが、有名な「一枚起請文」(「御誓言書」)であると伝えられています。

現在の浄土宗で最も重視され、お勤めで拝読されている文ですね。

【了恵 編 ほか『黒谷上人語燈録』漢語灯録 下,護法館,明14.11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/820421 (参照 2024-09-10)】

「一枚起請文」を記したとされる日の2日後の、建暦2年(1212)1月25日、法然はついにその命を終えました。

ときに80歳でした。

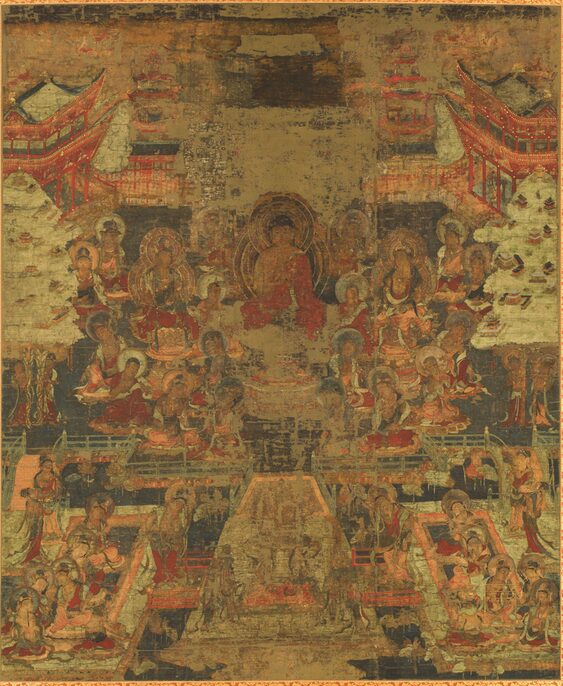

伝記類には、臨終に際して阿弥陀仏、観音菩薩、勢至菩薩が迎えに来るなど、種々の奇瑞(めでたいことをあらわす不思議な現象)が現れたと記されています。

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[19],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583378 (参照 2024-09-10)】

【[舜昌] [撰]『法然上人行状画図 : 48巻』[19],豊田熊太郎 [ほか]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2583378 (参照 2024-09-10)】

なお、遺骸は住居の東側の崖の上に埋葬されています。

そこに建つのが現在の御廟です。

知恩院の中にありますので、参拝したことのある方もいらっしゃるかと思います。

法然の教えの特徴

末法観と凡夫意識

ここまで、法然の生涯を一通り見てきました。

法然の波乱万丈の人生について、深く理解していただけたと思いますので、次に法然の教えの特徴を考えてみましょう。

「法然の教えの特徴は何か?」と問われたら、まず挙げるべきは、2点です。

第一に、当時の世界や人間のありようを深く見つめて、「阿弥陀仏の浄土に往生するしかない」と言い切ったことです。

法然は、

「この時代の人たちは凡夫であり、仏教的に高度な知識もなく、高度な修行もできない。

この世界で修行などできるわけがない」

と考えていました。

だからこそ法然は、

「この時代に救われるためには、この世界で修行を完成させようとせず、阿弥陀仏にすがらなければならない。

阿弥陀仏に救っていただき、阿弥陀仏の浄土に往生し、その浄土で仏になる道しかない」

と説き勧めたのです。

なぜなら阿弥陀仏は、高度な修行ができない凡夫であっても、ただ称名念仏というやさしい実践を行うだけで、その念仏の声を聞き、漏らさず救う仏だからです。

ちなみに、「この世界で修行を完成させようとする道」を「聖道門」といい、「阿弥陀仏の浄土に往生し、その浄土で仏になるという道」を「浄土門」といいます。

法然は、「聖道門はもうこの時代には無理なので、救われたい、仏になりたいと思うなら、浄土門しかない!」と、浄土門を選ぶことを勧めたのです。

もっとも、法然以前の時代にも、浄土教(阿弥陀仏の浄土に往生することを目指す教え)は広まっていました。

法然が登場する前の日本でも、死後浄土に往きたいと思い、修行する人たちはたくさんいましたし、浄土教を鼓吹した僧侶たちもたくさんいたのです。

しかし、法然以前の浄土教信者の人たちの考え方は、「この世界で悟りを開ける人もいるけど、私は無理だから、そんな私は死後浄土に往き、そこで悟りを開こう」というものでした。

もっと簡単に言えば、「未熟な私は浄土教にすがるけれど、浄土教に頼らなくて良いようなすごい人も、私の他にはたくさんいるよね」とスタンスだったのです。

これに対して法然は、この時代の我々はみな凡夫であるという立場であり、「この時代には、生きているうちに修行を完成させて、仏になるという道を全うすることができる人など、もはや誰もいない」と見なしていました。

これはある意味で、人間に対する諦めのようにも思われるかもしれません。

しかし、ここで法然が「この時代には無理だ」という考え方をしていることが重要です。

さきほども少し触れたように、法然において、「世の中が凡夫ばかり」という人間観は、末法という時代性と密接に関わっています。

つまり、お釈迦様の教えから遠ざかってしまった、末法という時代だからこそ、「そんな時代に生きる者は、みんな凡夫だ」ということになるのです。

末法という時代認識は、法然の思想はもちろん、中国や日本の仏教史全体を理解するうえで大変重要なので、もう少し踏み込んで説明しておきたいと思います。

平安時代頃から、日本には「末法思想」という時代認識が浸透していました。

末法思想とは、「釈尊(お釈迦様)が生まれてから、時代がくだればくだるほど、仏教は衰え、だんだんとみんな修行ができず、悟れなくなっていく」という考え方です。

衰退的、下降的な時代理解ともいえますね。

とはいえ、末法思想というのは経典に説かれたものなので、言ってしまえば観念的なものです。

実際に目の前の世界が素晴らしければ、「現実味がない」ということにもなるでしょう。

しかし、そうはなりませんでした。

さきほども少し触れたように、平安時代の後半ごろ、すなわちちょうど法然の登場した時代には、源平合戦をはじめとする度重なる戦乱が起こり、多くの人が亡くなっていました。

戦乱のさなか、東大寺という日本トップレベルに有名であり、影響力を持つ大寺院が焼けてしまったほどです。

また戦乱に加え、飢饉や災害なども連発し、それによる死者が数多く出て、都の道端に山積みになっていたともいわれています。

このように平安時代末期から鎌倉初期にかけての時代は、経典にも末法思想が説かれているだけではなく、現実でも経典が説く通り、まさに末法というべき悲惨な状況だったのです。

法然が「今は末法だ」と深く認識し、「こんな時代には自力で悟るなどとうてい不可能だ」と言い切ったのは、こういった現実の悲惨な社会状況も要因だったと考えられます。

少し末法思想に話が移りましたが、法然に戻ってまとめておきましょう。

法然は「末法思想」を背景に、「聖道門はもうこの時代には無理なので、救われよう、仏になろうと思うなら浄土門しかない」と主張しました。

このような「聖道門」の明確な否定と、「浄土門」の選び取りが法然思想の第一の特色なのです。

「称名念仏こそを行うべきだ」という主張

では第二の特徴に移りましょう。

第二の特徴は何かというと、「往生するためには何をすればよいか」に関して、「専修念仏(ただ称名念仏のみを行うこと)」を最上かつ絶対の修行として提示したことです。

法然は「往生するためには、他の修行を行わずに、称名念仏だけを行うべきだ」と主張しました。

先ほどから出てきていますが、称名念仏とは、阿弥陀仏の名を称えることです。

より具体的には、「南無阿弥陀仏」と声に出すことです。

この称名念仏だけを行うという考え方や立場のことを「専修念仏」や「専修」といいます。

もっとも、法然以前に広まっていた浄土教でも、称名念仏は重視されていました。

なぜなら、称名念仏はやさしいので誰でも行える修行ですし、それでいて多くの功徳を得られる修行だったからです。

しかし法然以前の浄土教では、その他の行を行うことも否定はしていません。

というより、むしろ推奨していました。

例えば、

『法華経』などの長いお経を最初から最後まで読む(読経)、

仏教の学問研鑽をする、

厳しい戒律を守る、

多額のお金を使って、仏像やお堂を造る

などなど、このような他の行(諸行)もできるならぜひすべきだというのが、一般的な理解だったのです。

現に、当時の貴族たちは大量の仏像を造るなど、種々の修行を積極的に行っていました。

法然以前の時代においては、

「お念仏だけをしても良いよ。

それも十分意義あることだ。

でもそういう修行のしかたは、他の行とセットでやることができない、レベルが低い人がやることだ。

他の素晴らしい行もやることの方がレベルが高く、功徳があるよ」

という認識がスタンダードだったのです。

これに対して法然は、

「そうではない。

他の行を一切やめて、念仏だけをすべきだ」

と、諸行を廃して専修することを勧めるのです。

これは、法然の前の時代の考え方と比べ、かなり斬新な、もっといえば特異な主張です。

では、それはなぜなのでしょうか?

その理由について、法然は、「阿弥陀仏が、仏になる前の修行時代に、みなが平等に救われるために、称名念仏だけを往生行(往生するための行い)として定めたからだ」と主張しています。

これだけだと、何のことかよく分からないと思いますので、もう少し詳しく見ていきましょう。

法然によれば、阿弥陀仏は、修行時代に、次のように思惟したといいます。

「末法の世には、難しい修行ができない者ばかりになってしまうだろう。

その時に、戒律を厳格に守ったり、多くの仏像を造ったりするなど、そういう修行を往生行にしてしまうと、そこから漏れる人たちが多くいるだろう。

しかし、それでは平等ではない。

だから私は、我が名を称えるというやさしい行いのみを往生行として定め、称名念仏を行う者を必ず私の浄土に救いとってやることにしよう(そう誓おう)。

そうすれば、誰もがこれを実践でき、私の浄土に平等に生まれることができるはずだ」

と。

こうして阿弥陀仏は、五劫という果てしない時間をかけて思惟し、様々な修行がある中から、往生行を称名念仏の一つに定めました。

そして、「誰もがこの一つの行で往生できるようにしたい。そうそうさせよう」という誓い(本願)を起こしたのです。

これを、阿弥陀仏が様々な修行の中から、称名念仏だけを取捨選択して本願を立てたということで、「選択本願」といいます。

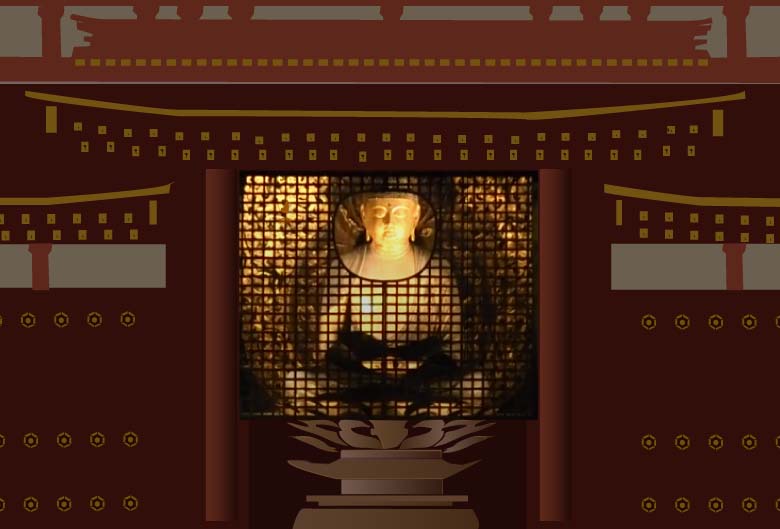

これは、五劫という気の遠くなるような長い時間、思惟をこらした結果、髪の毛が伸びて渦高くなった阿弥陀仏の様子を表した像です。全国でも、15体ほどしかみられない、貴重な像です。

そもそも、仏教の常識からいえば、凡夫が称名念仏というやさしい行だけで、仏のすぐれた浄土に往生できるなんて、あり得ないことです。

阿弥陀仏は、このあり得ないことを実現させるために、本願をおこした後、語りつくせないほど長い間、修行に励みました。

そうして、最終的にそれを成し遂げて、極楽浄土を作りあげ、今現在、称名念仏を行う者をそこに迎えとり続けているのです。

【出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)】

以上のように法然は、「阿弥陀仏が仏になる前の修行時代に、どのような誓いをおこしたか」ということに深く思いを馳せ、「阿弥陀仏は往生行を一つだけ選択したのだ」とさとりました。

このような「阿弥陀仏は称名念仏だけを選び取った」という理解が土台にあるからこそ、法然は、

「称名念仏のみを専らに行いなさい。

私たちがそうすることが阿弥陀仏の願いにかなうなのだから、必ず私の念仏に応えて、救ってくださる」

と、高らかに宣言したのです。

ここまでの内容をまとめておきましょう。

◎法然の教えの特徴は、大きく2点ある。

◎第一に、「聖道門の実践は、もはやこの時代には無理である。救われようと思うなら、浄土門しかない」と主張したこと。

すなわち法然は、「聖道門」の明確な否定と、「浄土門」の選び取りを行ったのである。

◎第二に、「阿弥陀仏は往生行として、称名念仏という一つの行だけを選択した」という、選択思想を打ち立てたこと。

だからこそ法然は、「称名念仏のみを専らに行うべきである。そうすれば、必ず阿弥陀仏が救ってくださる」と高らかに宣言したのである。

法然の思想の影響・法然の思想的意義

日本における浄土教の浸透

ここまで生涯と教えの特徴をしっかりとおさえてきましたので、ここでようやく「法然はなぜ有名なのか?法然の何がすごいのか?」を考えることができます。

【Wikimedia Commonsより(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honen_ukr.jpg?uselang=ja)】

法然のすごさは、その日本仏教史における影響力の大きさです。

これも、2点に分けて見ていきましょう。

第一に、法然によって、浄土教信仰がいっそう広まることになりました。

先ほど説明したように、法然は、「この末法の時代にかなう仏教は、もはや浄土門しかない」ということを宣言しました。

また、「往生のためには称名念仏だけを行えば良い、もっと言えば称名念仏しかない」と主張しました。

すなわち法然は、「誰もが称名念仏を行うだけで、平等に妙なる阿弥陀仏の浄土に往ける」ということを盛んに広めたのです。

これは、「自分は凡夫だから救われ得ない」と不安に思う当時の人々を、心から安心させる教えでした。

もちろん、浄土教は法然以前にもある程度広まってはいました。

しかし法然が登場し、浄土宗という新たな宗派を立てて、「念仏によって必ず往生できる」という魅力的な教えを示したことにより、多くの人々が法然のもとに集い、その教えに帰依するようになったのです。

それにより、浄土教信仰がいっそう隆盛することになりました。

了慧道光(1243年~1330年)という鎌倉時代の弟子は、そのことを、

「法然上人以前は、浄土の教えは説かれていたが、国中で盛んというわけではなかった。

その後、法然上人が登場すると、その教化は天下にあまねく、人々を救うことは万人に及んのだ」

と讃えています(『和語灯録』序)。

もちろん、弟子として師の活躍を誇張したところもあるでしょう。

しかし、それを差し引いても、法然の登場により、浄土教信仰がいっそう盛んになったことは事実であり、だからこそ了慧道光はこのように表現したのだといえます。

また法然には、優秀な弟子が数多く生まれ、その弟子たちが後世において、いっそう浄土教信仰を鼓吹していきました。

特に、

浄土宗鎮西義を確立した聖光(弁阿)(1162年~1238年)、

浄土宗西山派を開いた証空(11777年~1247年)、

浄土宗から派生して浄土真宗を開いた親鸞(1173年~1262年)

などが有名です。

これらの弟子たちが、今に繋がる多様な浄土教の流派を生んだのです。

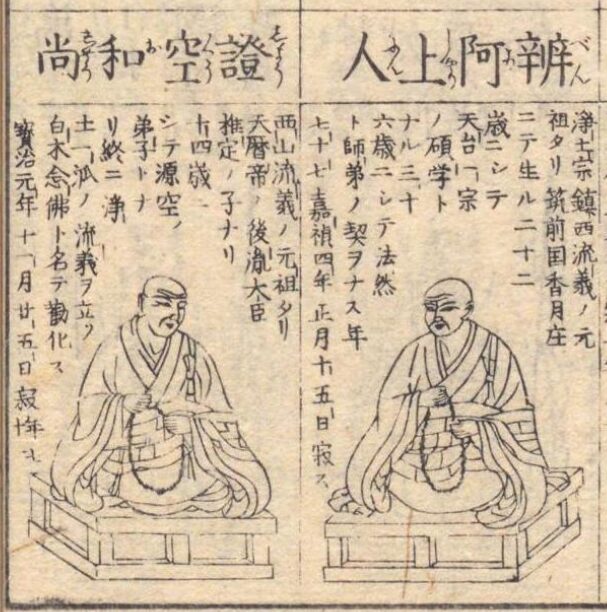

【土佐秀信 画『仏像図彙』五,武田伝右衛門,明治33. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/3442145 (参照 2024-09-10)】

中でも、浄土宗や浄土真宗は時代が降るにつれ、いっそう教団が拡大し、多くの人たちの信仰を集めることになりました。

このように、日本に浄土教を根付かせ、浄土宗やその諸流派という今に至るまで繋がる礎を作ったというところに、浄土教史、ひいては日本仏教史や日本宗教史における法然の意義があります。

まずもって、ここに法然の思想的意義・歴史的意義を見出すことができます。

「専修」の思想の影響

第二に、「専修」の主張が他に広く影響したことです。

さきほども述べたように、法然の前の時代の仏教は、総じて教えや修行において様々なものをまじえることを良しとするものでした。

これに対し、法然は「往生のためには、念仏だけが最高かつ絶対の行だ」とする、それまでの教えとは一線を画す、「専修」の教えを示しました。

この専修の立場が、聖光や親鸞などの弟子たちに受け継がれていき、以後の浄土教でも根本的な立場となっていくことは言うまでもありません。

それに加えて、もっと興味深いのは、このような法然の専修の思想が、以後の浄土教のみではなく、他の宗派にも影響を与えたことです。

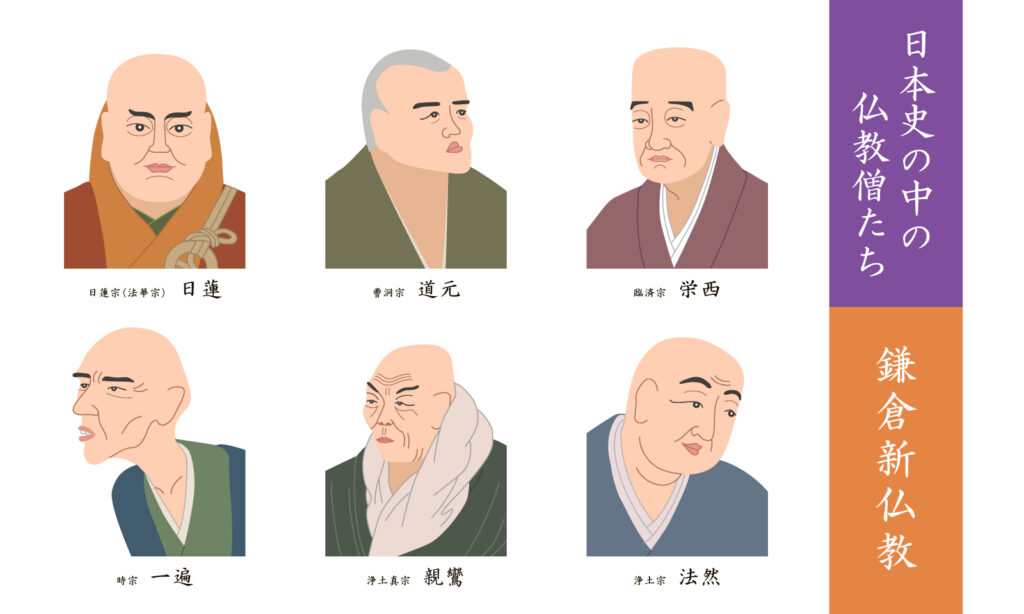

例えば、曹洞宗の開祖の道元(1200年~1253年)は、「坐禅だけに打ち込め」と説きます。

日蓮宗の開祖である日蓮(1222年~1282年)は、「『法華経』の題目だけを唱えよ」と主張しました。

このように、一つの行にひたすら打ち込む修行法(専修)は、鎌倉時代に新たに生まれた仏教の特色ともいえます。

法然と道元や日蓮らには、直接の関わりがあったわけではありません。

しかし、「専修」という教えの構造は一致しています。

道元や日蓮らは、法然の「専修」を良しとする立場から影響を受けている可能性があります。

また、そこまで言えないにしても、法然が登場したことで、日本という国土に「専修」を受け入れる土壌ができあがっていたからこそ、道元や日蓮らの教えも広まったと見なせるでしょう。

本節の内容をまとめておきましょう。

◎法然の思想的意義として、大きく以下の2点がある。

◎第一に、日本に浄土教を根付かせ、浄土宗やその諸流派という今に至るまで繋がる礎を作ったこと。

法然以前にも浄土教はある程度広まっていたが、法然が「実践しやすい念仏だけで必ず救われる」、より正確には「念仏こそが最も素晴らしい、まさしき往生行である」と主張したことにより、ますます多くの人々が浄土教に帰依することになった。

現在の日本で浄土教が広まっている淵源は、法然にあるのである。

◎第二に、専修思想を打ち立てたこと。

曹洞宗の道元や、日蓮宗の日蓮など、鎌倉時代の新宗派は総じて、一つの特定の行をひたすら行うことを重視する傾向にある。

その礎となったのが、法然の専修思想だと考えられる。

法然の画期性はまだまだあります。

ここでは、ここでは一番重要な2つを御紹介しました。

その他については、個別にまた御紹介できたらと思います。

結びに代えて―法然のすごさとは?―

よく、「法然は浄土宗を開いたからすごいんだ。有名なんだ」という説明を見かけます。

もちろんそれも事実ではありまのですが、あくまで単なる一面にすぎません。

こうやって生涯や思想内容まで踏み込んで学ぶと、そんな単純な話ではないことが分かりますね。

法然の波乱万丈の生涯や、法然以前の浄土教の立場や、それに対する法然の教えの特色、他宗派の動向、後代への影響など、色々な観点から見ていくことではじめて、法然がなぜこれほどに有名なのか、重要な人物なのかを理解することができます。

法然には、幼少期に父を殺されるという辛い経験から、青年期の「自分はどうすれば救われるのか」という悩み、最晩年の大弾圧に至るまで、数々の苦労がありました。

しかし、法然はそれに負けず、命尽きる日まで、自身の見出した教えを説き続けました。

苦難を乗り越え、それまでの通念をひっくり返す画期的な説を主張し、浄土教を日本に根付かせた法然のすごさを、本記事で感じていただけたなら、これに勝る喜びはありません。

参考文献とお勧めの書籍

【参考文献一覧】(年代順)

本記事をまとめるに当たり、以下の文献・論考に学ばせていただきました。

いずれも大変示唆に富むもので、大変勉強になりました。

学恩に心より感謝いたします。

◎藤堂恭俊『法然上人研究』第一巻(山喜房佛書林、1983年)。

◎高橋弘次『法然浄土教の諸問題』(改版増補、山喜房佛書林、1994年)。

◎藤堂恭俊『法然上人研究』第二巻(山喜房佛書林、1996年)。

◎阿満利麿『法然入門』(ちくま新書918、筑摩書房、2011年)。

◎浄土宗総合研究所編『現代語訳 法然上人行状絵図』(浄土宗、2013年)。

◎平雅行『法然 貧しく劣った人びとと共に生きた僧』(日本史リブレット人028、山川出版社、2018年)。

◎中井真孝『鎌倉浄土教の先駆者法然』(歴史文化ライブラリー494、吉川弘文館、2020年)。

◎浄土宗総合研究所編『法然上人のご法語』1~3(文庫版、浄土宗出版、2021年~2022年)。

◎田村圓澄『法然とその時代』(法蔵館文庫 [た7-1]、法藏館、2023年)。

◎林田康順監修『法然と極楽浄土』(図説ここが知りたかった!、青春出版社、2024年)。

◎蓑輪顕量・東京大学仏教青年会編『日本を変えたすごい僧侶図鑑』(産業編集センター、2024年)。

【お勧めの書籍】

では、もっと詳しく学びたい方々のために、参考文献の中から、入手しやすいおすすめ本をピックアップしてご紹介いたします。

内容の面白さはもちろん、入手しやすいか、手軽に読めるかなどに配慮して、私が勝手に選びました。

◎中井真孝『鎌倉浄土教の先駆者法然』(歴史文化ライブラリー494、吉川弘文館、2020年)

日本史学がご専門の、中井先生のご著書です。

中井先生は、日本史研究の立場から法然の生涯について詳細に考察し、これまで数々の重要な発見をさしてこられました。

本書は、そのような中井先生の最新の知見も踏まえつつ、一般書として分かりやすく法然の生涯をまとめている本です。

これ一冊読めば、法然の生涯について詳しく理解することができます。

ソフトカバーで手軽に読めるのも魅力です。

おススメしておきます。

◎蓑輪顕量・東京大学仏教青年会編『日本を変えたすごい僧侶図鑑』(産業編集センター、2024年)

日本で有名な僧侶を選び、それぞれについて生涯、教えの特徴、こぼれ話など、様々な観点からまとめている本です。

一般向けの書の中でも、かなり分かりやすさに工夫して書かれていますので、法然について気軽に学んでみたいという際に、とっかかりとして有用です。

法然以外にも数々の僧侶についてまとめられていますので、一冊持っておくと便利です。

私も、よくパラパラめくって楽しんでいます。

◎平雅行『法然 貧しく劣った人びとと共に生きた僧』(日本史リブレット人028、山川出版社、2018年)

法然の研究者としては知らない人はいない、有名な平先生が、一般向けに書かれた本です。

そのため、大変薄い作りになっています(まさにリブレットです)。

しかし、内容は大変濃いです。

平先生のすごいところは、法然の思想をまとめるだけではなく、法然の前の時代や同時代の思想にも触れ、それらと比較することで、法然のどこが画期的なのか、何が思想的・歴史的意義なのかを的確に示しているところです。

これは、どの著書や論文でもそうであり、毎回「こうありたいな」と感服するところです。

この本でも、法然の画期性や思想的・歴史的意義を、明確に、分かりやすくまとめてくださっています。

本記事で触れた内容をより詳しく学びたい方には、大変おススメです。

また、「原典を直接読んでみたい!」という方は、別記事で原典を読むに適した書を全般的にまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください↓

本記事はここまでです。

ではまたほかの記事でお会いしましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!!

本記事のご感想やご意見など、気軽にコメントしていただければ嬉しいです!

また、いいねの数が大変励みになります。

本記事を気に入っていただいた方は、ぜひ良いねボタンを押していただけると嬉しいです!

コメント